하루 평균 1만명 찾는 서울 대표 관광지…곳곳에 '관광객 반대' 현수막

"시끄럽고 불편해서 못 살겠다" vs "오라고 해서 왔더니 왜 이러나"

(서울=연합뉴스) 현혜란 기자 = '윗동네에는 한옥마을이, 아랫동네에는 현대식 거리가 어우러져 과거와 현대가 정다운 공존을 하고 있다.'

서울 종로구의 대표적인 관광지로 꼽히는 북촌. 관광안내소에서 받아든 지도는 북촌을 이렇게 묘사하고 있다.

2018년의 북촌에서 과거와 현대는 공존할 수 있을지 몰라도, 주민과 관광객은 함께할 수 없는 듯 보였다.

북촌 한옥마을은 주민을 위한 주거지도, 관광객을 위한 관광지도 아닌 경계선에 서 있는 모습이었다.

종로의 윗동네라고 해서 이름이 붙여진 북촌은 가회동, 계동, 삼청동, 원서동, 재동, 팔판동 일대를 가리킨다.

그중에서도 가회동 11번지, 31번지, 33번지 일대는 아직도 한옥 밀집지역으로 남아있어 관광객 발길이 끊이지 않는 곳으로 꼽힌다.

올해 6월을 기준으로 종로구에는 총 626개의 한옥이 등록돼 있는데 이 가운데 4분의 1이 가회동에 있다. 가회동이 북촌 한옥마을의 중심지로 불리는 이유다.

◇ 하루 1만 명 찾아오는 북촌…외국인 관광객이 다수

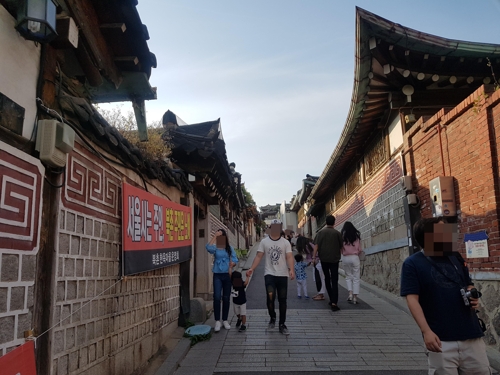

22일 오후 한옥을 구경하고 싶으면 가회동으로 가라는 안내를 받고 찾아간 북촌로11길에서 가장 먼저 눈에 들어온 것은 다름 아닌 커다란 현수막이었다.

주민 일부가 관광객 때문에 못 살겠다며 내건 것으로 '북촌 주민의 재산권을 보장하라', '서울시는 주인, 북촌 주민은 노예'와 같은 문구가 적혀있다.

한 한옥 담벼락에는 '떠들지 마시오'(DON'T TALK), '둘러보기만 하고 지나가시오'(JUST LOOK AROUND AND PASS AWAY)라고 영어로 적힌 종이가 붙어있었다.

차 한 대가 지나갈 수 있을 정도로 폭이 넓지 않은 골목길은 한국어뿐만 아니라 영어, 중국어, 프랑스어, 이탈리아어 등 외국어로 넘실댔다.

다양한 머리색깔의 관광객들은 '입춘대길'이라고 적힌 대문 앞에서, 담쟁이 넝쿨로 뒤덮인 돌담 앞에서 '인생 샷'을 건지려고 줄 서서 자신의 순서를 기다렸다.

승용차가 한 대 지나갈라치면 혼돈 그 자체였다. 주택가라 경적을 울릴 수도 없는 모양인지 운전자는 그저 미간을 찌푸린 채 손가락으로 운전대를 톡톡 두드렸다.

서울시가 2016년 10월부터 2017년 6월까지 조사한 결과 북촌을 찾는 관광객은 하루 평균 1만 명이며 이 가운데 70%가 외국인이다.

관광객 방문시간대는 오후 2∼6시가 35.3%로 가장 많았고, 오전 11시∼오후 2시 25.0%, 오전 6∼11시 13.3% 순이었다.

시간이 촉박하기 때문인지 오전 6시 이전에 찾아오는 관광객(10.8%), 오후 9시 넘어서 찾아오는 관광객(4.7%)도 적지 않았다.

◇ "관광지이기 전에 사람 사는 곳" 일부 주민들 거센 반발

북촌로11길로 들어가는 골목 초입에서는 매주 토요일 오전 '북촌 한옥마을 운영위원회' 주최로 '관광객 방문 반대 집회'가 열린다.

운영위원회는 북촌 주민을 대표하는 공식 단체는 아니고, 뜻을 같이하는 주민 70여 명이 만든 모임이다.

운영위원회 소속 주민들은 밤이고 낮이고, 주말이고 평일이고 몰려드는 관광객 때문에 마음 편히 대문을 열어보고 지내본 지 오래라고 입을 모은다.

환기를 시키거나, 쓰레기를 버리러 갈 때 잠깐이라도 문을 열어놓으면 개방 한옥인 줄 알고 관광객들이 불쑥불쑥 들어오는 일이 다반사이기 때문이다.

마땅히 쉴 곳이 없다는 이유로 관광객들이 집 앞 계단을 벤치 삼아 앉아서 휴식을 취하고 있어서 집을 들락거릴 때마다 인상을 쓰게 된다고 한다.

골목 전봇대 뒤편은 쓰레기장이 되어버렸고, 배수구는 물을 배출하는 기능은 할 수 있을지 걱정스러울 정도로 담배꽁초로 꽉 막히는 때가 많다.

운영위원회 소속 주민 박모(60·여)씨는 "관광객이 보기 싫어서 차로 골목길 입구를 모두 막아버리고 구청이 견인해가면 그때마다 돈을 걷어서 벌금 내고, 또 차로 막아버리자는 의견까지 나왔었다"고 학을 뗐다.

서울시와 종로구는 최근 북촌에 관광 허용시간을 도입하는 등 부랴부랴 대책 마련에 나섰지만, 주민들은 실효성이 없을 것이라며 냉소적인 반응을 보인다.

차라리 북촌 지구 단위계획을 풀어서 주거용으로 쓸 수 있는 한옥을 상업용으로 전환해 달라고 이들은 주장하고 있다.

20년 가까이 놀러 오라고 홍보에 열을 올려놓고서 하루아침에 관광객의 발길이 끊어질 리 없으니 차라리 자유롭게 개발할 수 있게 해달라는 취지다.

◇ "오라고 해서 왔는데 오지 말라니" 황당한 관광객들

사회관계망서비스(SNS)를 비롯한 온라인에서 여행 후기를 보고, 예쁜 사진을 보고 북촌을 찾아온 관광객들은 당황하는 기색이다.

대학졸업 기념여행으로 서울을 찾았다는 홍콩인 카만(22·여)씨 일행은 북촌로11길 일대에서 카메라를 들고 현수막이 걸리지 않은 곳을 분주히 찾아다녔다.

카만씨는 '북촌 주민들이 소음·쓰레기 문제 때문에 관광객들을 쫓아내고 싶어한다'는 이야기를 듣고 화들짝 놀란 표정을 지었다.

그는 "삶의 터전이니 그들의 입장도 이해가 간다"면서도 "이렇게 한국적인 멋을 자랑하는 곳을 못 보게 된다면 너무 아쉬울 것 같다"고 말했다.

직장인 신모(33)씨는 한옥마을을 조망할 수 있다는 후기를 인터넷에서 보고 주말 오후에 북촌의 한 카페를 찾아갔다가 발길을 돌렸다.

카페 주변이 모두 실제로 사람이 거주하는 한옥이기 때문에 오후 6시 이후에는 옥상에 올라갈 수 없다는 안내를 받았기 때문이다.

신씨는 테라스에서 한옥을 배경으로 사진을 찍을 생각으로 먼 길을 찾아왔는데 아쉬움만 한가득 안고 돌아갔다고 전했다.

주민과 관광객 사이 갈등을 지켜보는 인근 상인들은 답답하기만 하다. 적지 않은 세를 내가며 생계를 이어가고 있는데 관광객을 오지 말라고 하니 말이다.

북촌에서 관광시설을 20년 가까이 운영해온 이모(60·여)씨는 "관광객들을 북촌에 오지 말라고 하면 장사하는 사람들은 모두 굶어 죽으라는 것"이라고 말했다.

이씨는 "관광객 때문에 북촌의 가치가 높아진 것도 분명히 있는데 상생은 생각지도 않고 관광객은 무조건 거부한다는 심보를 이해할 수 없다"며 고개를 저었다.

runran@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>