"소설에 이야기 있지만, 소설이 이야기는 아니다"

(서울=연합뉴스) 김계연 기자 = "작가가 쓰는 것은 결국 한 권의 책입니다. 변주하고 다른 형태로 바꿨다 하더라도 그것은 고향 이야기, 자기 이야기라는 걸 알았어요."

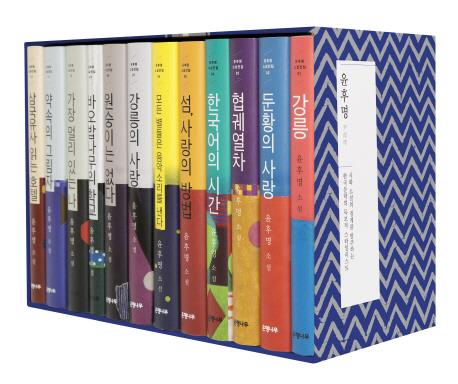

윤후명(71)은 최근 12권으로 나온 자신의 소설전집이 '하나의 소설'로 읽히기를 바랐다고 11일 말했다. 윤후명 소설전집(은행나무)은 지난해 1∼6권에 이어 최근 나머지 7∼12권이 나왔다. 등단 이후 50년 동안 발표한 중·단편, 장편소설들이 한데 모였다.

작가는 기존 작품들을 발표 순서대로 정리하는 대신 원고를 교정·보완하고 대폭 개작과 통합도 마다하지 않았다. 서로 다른 시기에 발표한 소설들이 하나의 작품으로 거듭나고 유기적으로 연결된다. "소설들이 망처럼 얽혀 있습니다. 조금씩 서로간에 연관을 맺도록 돼 있어요."

9권 '바오밥나무의 학교'는 1990년 발표한 첫 장편소설 '별까지 우리가'를 뼈대로 단편 '바오밥나무'를 엮어 개작한 작품이다. 4권의 '섬, 사랑의 방법'은 단편 4편을 합쳐 중편소설로 다시 쓴 것이다.

작가는 지난해 신작 단편 10편을 엮은 '강릉'을 전집의 첫 권으로 삼았다. 이번에 낸 7권은 '바다의 귤' 등 단편 6편을 '강릉의 사랑'이라는 이름으로 묶었다. 오랫동안 등져온 고향 강릉에 대한 애정의 표현이다. 최근 강릉문화작은도서관 명예관장을 맡고 강릉에 거처도 마련했다.

"강릉에서 태어나긴 했습니다만 제가 묻어둔, 꼭 해야 할 이야기가 거기 있었어요. 저로서는 어떤 아픔이어서 그걸 감추고 있었는데, 그러나 쓰기로 했습니다. 제 고향 얘기는 애정이라기보다는 애증입니다."

1967년 시로 등단한 작가는 1979년 한국일보 신춘문예에 단편 '산역'이 당선되며 소설가로 '전향'했다. 소설과 시의 경계, 시공간의 한계를 끊임없이 무너뜨리며 한국문학의 '독보적 스타일리스트'로 자리매김했다.

윤후명은 '1인칭주의자'다. 전집에 실린 모든 작품이 1인칭이다. "우선 나에 관한 탐구부터 시작해야겠다, 이것이 우리 문학에서 부족한 부분이다, 그래서 택했습니다. 그때는 객관성 때문에 3인칭으로 써야 한다고 주장하는 사람이 많았어요. 요즘 우리 소설 혹은 외국소설은 거의 인칭을 '나'라고 합니다. 이 점은 제가 판단을 잘했다는 생각을 합니다."

소설은 기승전결의 서사를 갖춘 이야기라는 관념을 떨치고자 했다. "어떤 분들은 '그게 소설이냐' 이렇게까지 말했어요. 하지만 소설에 이야기가 있기는 하되, 소설이 이야기는 아니라는 게 제 생각이었어요. 서사를 벗어나지 않으면 소설의 발전은 없겠다, 그래서 제가 쓰는 소설은 어떤 이미지입니다."

작가는 "소설이 독자들에게 안 읽히는 건 소설가 탓"이라며 소설의 고정된 형태에서 벗어나려는 노력이 필요하다고 강조했다. "과거의 소설로는 안 된다. 지금은 이야기의 세계가 아니라 비전과 이미지의 세계"라고도 했다.

1980년대, 시대와 현실의 요구에서 멀찍이 떨어진 작품세계를 구축한 작가는 '자멸파'(自滅派)로도 불렸다. "40대에 저는 가리라, 했습니다. 기약 없는 인생을 살아온 것이죠." 작가는 그즈음 작품들을 모은 8권 '원숭이는 없다'의 뒷머리에 소회를 적었다.

"하루하루 살아가는 일이 전인생이 되는 삶이 있었다. 나는 내가 택한 삶을 저주하고 혐오하며 그래도 살아야 하는 상황을 이해하기 힘들었다. 진정한 삶은 어디에 있는가. (…) 우리는 언제나 한 발짝에 일상을 떠나 격리된다. 하지만 우리는 일상에서 격리되는 순간, 다시 돌아오기를 갈망한다. 이 지루한 일상이야말로 아름다운 꽃핌의 세상이라고 '자멸파'가 부르짖을 때, 나는 그곳에 살아 있었다."

dada@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>