오늘은 토종 신약의 미국 시장 진출에 대한 얘기 나눠보겠습니다. 미국 시장에 들어가는 6번째 신약이 나온다고 하셨는데요, 어떤 제품들인지 자세하게 짚어주시죠.

<기자>

6번째 신약 후보로 꼽히는 건 녹십자의 면역결핍증 혈액제제와 대웅제약의 보툴리눔 톡신, 흔히 보톡스라 불리는 제품입니다.

녹십자의 혈액제제는 이미 허가 신청을 했다가 서류 불충분 등의 이유로 허가가 지연되는 제품이고, 대웅제약은 올해 초에 허가 신청을 한다고 했으니 녹십자의 혈액제제가 6호가 될 가능성이 높습니다.

우선 녹십자의 혈액제제부터 살펴보면, 미국 내에서 이 시장이 상당히 큽니다. 작년 기준으로 약 5조원 시장인데 녹십자는 출시 이후 5년 내에 약 3,000억원의 매출을 올릴 것으로 보고 있습니다.

대웅제약이 출시하는 보툴리눔 톡신 시장은 미국에서 2조 5천억원 선입니다.

그런데 이미 여러 업체들이 경쟁중이죠. 보톡스의 원조격인 앨러간이 대표적이고, 메디톡스와 휴젤처럼 미국 시장에 진출하려고 하는 국내 기업들도 있어서 경쟁이 치열할 수밖에 없습니다.

그래서 대웅제약은 안정적인 매출을 위해 미국 성형외과와 피부과 의사들로 구성된 마케팅 파트너를 확보했습니다.

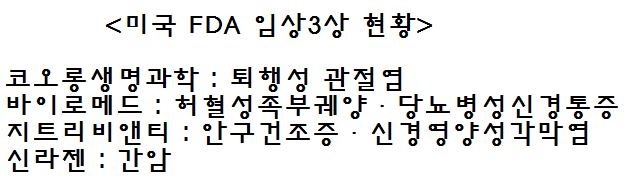

이미 허가를 받은 의약품 이외에도 미국 FDA로부터 허가를 받기 위해 마지막 단계의 임상 시험을 하는 기업들도 다수 있습니다.

SK케미칼과 함께 그룹의 바이오 사업을 양분하는 회사인 SK바이오팜이 개발하고 있는 뇌전증 치료제는 올해 4분기에 임상 3상 시험을 모두 마치고 내년에 아마 신약을 출시 할 수 있을 것으로 보고 있습니다.

이외에도 코오롱생명과학의 퇴행성 관절염 치료제 인보사도 주목 받습니다.

인보사는 수술 없이 1회 주사로 1년 이상 통증을 완화시킬 수 있는 신약인데, 지난해 일본 제약사와 5,000억원 규모의 기술 수출 계약이 체결되기도 했습니다.

또 바이로메드의 당뇨병 통증 완화제와 지트리비앤티의 안구건조증 치료제, 그리고 신라젠의 간암 치료제 등이 임상3상 단계에 있습니다.

그런데 임상 시험이라는 것이 언제 임상이 끝날 것이다, 이렇게 명확히 말 할 수 없을 정도록 예측하기 어렵습니다. 중간에 안정성이나 약효 문제로 깨질 수도 있고요. 그리고 임상 시험을 모두 마친다고 하더라도 제품 허가 단계에서도 보통 1-2년 안팎의 시간이 걸리는 것도 참고하셔야 합니다.

<앵커>

그러면 현재까지 미국 시장 진출에 성공한 국산 의약품은 무엇이 있나요?

<기자>

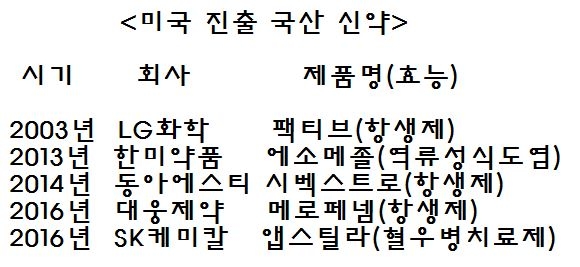

한국에 근대적인 제약 산업이 자리잡기 시작한 건 1950년경부터입니다. 그런데 지난해까지 미국 시장에 발을 디딘 신약은 총 5개에 불과해요.

우선 국내서 처음으로 미국 시장에 진출에 진출한 의약품은 2003년 LG화학의 항생제 `팩티브`입니다.

10년 후에 한미약품의 역류성식도염 치료제(에소메졸), 그리고 다음해 동아에스티의 항생제(시벡스트로)가 미국에 들어갔죠.

지난해에는 대웅제약과 SK케미칼이 제품을 출시했습니다.

그런데 미국 시장 진출은 했지만, 이 제품들이 미국에서 성공을 했느냐? 사실 이 부분은 시원하지 않습니다.

우선 가장 처음 출시된 항생제 팩티브, 의미는 있었지만 현재 사실상 판매가 되지 않는 상태이고요,

한미약품의 역류성식도염 치료제도 출시 후 현재까지 누적 매출이 100억원도 되지 않습니다. 출시된 지 4년이 되었으니까 매년 매출이 25억 미만으로 나온다고 볼 수 있죠.

전세계 의약품의 2% 시장인 국내에서 100억원 정도 매출을 올리면 소위 `잘 팔린다`는 얘기를 듣는데요, 35%를 차지하는 미국 시장에서는 그러면 적어도 2,000억원 이상 매출이 나와야 상품성이 있다는 평을 받을 수 있겠죠.

그 기준하며 비교해 본다면 `상품성`에는 물음표가 찍힙니다. 우선 진출하는데 의미를 둔 거죠.

하지만 지난해 출시된 SK케미칼의 혈우병치료제 앱스틸라는 상품성 면에서도 좋은 평가를 받고 있습니다.

미국 내 A형 혈우병 치료제 시장이 약 4조원 정도인데, 이 제품의 경쟁 의약품들이 미국 내 2개 정도 있습니다.

업계에서는 보수적으로 매출을 잡아서 전체 시장의 10% 정도, 그러니까 약 4,000억원 정도를 올릴 것으로 보고 있습니다. 올해는 유럽과 캐나다에서도 판매가 예정돼 있어서 기대감이 더 크죠.

<앵커>

그동안의 많은 좌절에도 불구하고, 제약 바이오 기업들이 미국 시장에 열중하는 이유가 무엇인가요?

<기자>

네. 지난해 전세계 의약품 시장 규모가 8,120억 달러, 우리 돈으로 약 960조원에 규모입니다. 올해 전망치는 1,000조원을 훌쩍 넘기죠.

이 중에서 우리가 약국에서 살 수 있는 일반의약품 말고, 의사의 처방을 받아야 구매할 수 있는 전문의약품이 95%를 차지합니다.

이 전문의약품을 기준으로 세계시장을 보면, 미국 시장이 전체의 34% 정도를 차지하는데, 유럽 전역을 합친 것보다도 큰 시장입니다.

앞서 말씀드린 것처럼 비교 삼아 국내 시장을 보면 20조원 수준으로, 전 세계에서 차지하는 비율이 2% 정도 됩니다. 굉장히 작죠.

그러다보니, 미국 시장에 진출하면 한국 시장보다 그만큼 블록버스터급 의약품으로 성장할 수 있는 가능성이 열린다고 볼 수 있습니다.

그리고 또 하나는 미국 시장에 진입할 경우 다른 나라 시장에 들어가기가 상대적으로 수월합니다.

각 나라마다 의약품을 검증하는 기준이 다르고, 판매 허가 조건이 있습니다.

그러니까 한국에서 판매 허가를 받았다고 해서, 미국이나 유럽 시장에 들어갈 수가 없습니다.

각각의 국가에서 임상 시험을 단계적으로 마치고 허가를 받아야 하는 거죠.

기업들도 사실 이 부분을 굉장히 어려워합니다. 돈도 많이 들어가고, 임상 시험 중간에 더 경쟁력 있는 제품이 먼저 시장에 출시될 경우, 진출이 좌절되기도 하죠.

그런데 최대 시장인 미국에서 우선 허가를 받을 경우, 그리고 미국 허가 자체가 굉장히 깐깐하기 때문에 진입을 하면, 나른 나라에 진출할 때 어느 절차들이 어느정도 수월해진다는 것이 관련 업계의 설명입니다.