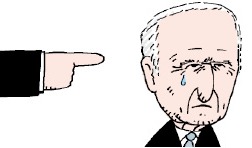

‘바이든만 아니면 누구나(Anyone But Biden).’ 지난 6월 미국 대선후보 1차 TV토론에서 조 바이든 대통령이 도널드 트럼프 공화당 후보에게 참패한 뒤 민주당에선 후보 교체론이 들끓었다. ‘바이든으론 안 된다’는 여론이 팽배했다. 민주당 의원 40여 명이 후보 사퇴를 요구했고 낸시 펠로시 전 하원의장마저 등을 돌렸다. 바이든은 꽤나 섭섭해했다. 카멀라 해리스 부통령에게 대선후보 자리를 넘긴 8월 민주당 전당대회에서 바이든은 눈물을 훔쳤다. 한 달쯤 뒤 ABC 방송에선 “속상하지 않다”고 했지만 “(후보 사퇴를 안 했다면) 트럼프를 이길 것이라고 확신한다”며 아쉬움을 감추지도 않았다.

‘바이든만 아니면 누구나(Anyone But Biden).’ 지난 6월 미국 대선후보 1차 TV토론에서 조 바이든 대통령이 도널드 트럼프 공화당 후보에게 참패한 뒤 민주당에선 후보 교체론이 들끓었다. ‘바이든으론 안 된다’는 여론이 팽배했다. 민주당 의원 40여 명이 후보 사퇴를 요구했고 낸시 펠로시 전 하원의장마저 등을 돌렸다. 바이든은 꽤나 섭섭해했다. 카멀라 해리스 부통령에게 대선후보 자리를 넘긴 8월 민주당 전당대회에서 바이든은 눈물을 훔쳤다. 한 달쯤 뒤 ABC 방송에선 “속상하지 않다”고 했지만 “(후보 사퇴를 안 했다면) 트럼프를 이길 것이라고 확신한다”며 아쉬움을 감추지도 않았다.요즘 바이든의 심경은 복잡할 듯하다. 트럼프는 벌써부터 바이든 정책을 180도 뒤집겠다고 벼르고 있다. 취임 첫날 불법 이민자 추방 작전을 펴고 우크라이나 전쟁도 종식하겠다고 했다. 바이든이 심혈을 기울인 인플레이션 감축법(IRA)도 폐지하겠다고 했다. ‘뭐든지 바이든과 반대로(Anything But Biden)’ 할 기세다. 상·하원까지 공화당이 장악해 트럼프는 거칠 게 없다.

바이든의 조바심은 커지고 있다. 우크라이나가 미군이 제공한 에이태큼스(ATACMS) 미사일로 러시아 본토 공격을 할 수 있도록 승인하고 IRA 보조금 조기 집행도 서두르고 있다. 트럼프 취임 전까지 할 수 있는 일은 다 하겠다는 생각이지만, 남은 시간이 별로 없다. 그의 임기는 내년 1월 20일 낮 12시까지다. 바이든은 최근 페루에서 열린 아태경제협력체(APEC) 정상회의에서 윤석열 대통령과 10분가량 정상회담을 하면서 살짝 눈물을 보였다고 한다. 자신이 재선됐다면 한·미·일 협력을 더 공고히 했을 것이라며 아쉬워했다는 후문이다.

바이든 재임 중 한·미 동맹과 한·미·일 협력은 최고 수준으로 격상됐다. 미 대통령 별장 캠프 데이비드에서 열린 한·미·일 정상회의와 북핵 억제를 위해 신설된 한미핵협의그룹이 대표적이다. 우리 반도체와 전기차 배터리는 IRA 보조금으로 혜택을 받았다. 트럼프 2기에선 이런 바이든의 유산이 사라지고 더 강력한 ‘미국 우선주의’가 등장한다. 바이든의 눈물이 그저 남의 일 같지만은 않다.

주용석 논설위원 hohoboy@hankyung.com