“지속가능한 도시와 국가를 조성해야되는데 우리 정책은 소멸되는 지방에 상생 기금을 주고 있습니다. 거점과 연계한 ‘콤팩트 시티’를 마련하는 정책이 필요합니다.”

“지속가능한 도시와 국가를 조성해야되는데 우리 정책은 소멸되는 지방에 상생 기금을 주고 있습니다. 거점과 연계한 ‘콤팩트 시티’를 마련하는 정책이 필요합니다.”김현수 단국대학교 도시계획부동산학부 교수는 11일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 ‘2022 글로벌 ESG포럼’에서 이같이 지적했다. UN의 지속가능발전목표(SDG)에 따라 전세계에선 ‘지속가능한 도시’ 관점 하에서 ‘거점’을 중심으로 한 ‘콤팩트 시티’가 논의되고 있다. 김 교수는 “인구가 줄어들며 도시화는 계속될 것으로 전망되는데, 거점과 연계한 도시를 조성하는 정책이 지방 소멸에 대응하는 방법”이라고 설명했다.

‘친환경 도시’에 대한 정의도 다시 이뤄져야한다고 했다. 김 교수는 “과거엔 인구 밀도가 낮아야 친환경이라고 여겼고, 지금도 학계나 시민단체에선 밀도가 낮은 도시가 친환경적이라고 생각한다”며 “하지만 지속가능하게 조성한 도시가 탄소 배출이 훨씬 낮다”고 했다. 이어 “그린벨트 역시 50년 전에 만들어졌는데, 그때는 친환경 제도이지만 지금은 아니다”며 “하지만 민감한 문제라 아무도 이를 공론화하지 못하고 있다”고 덧붙였다.

녹지비율 등 양적 비율을 중시했던 과거와 달리, 지금은 질적 지표가 중요하다는 의견도 나왔다. 김형규 홍익대 도시공학과 교수는 “예전엔 도시의 녹지 비중을 토대로 지속가능성을 따졌으나, 이제는 접근성에 기반한 질적 지표가 중요하다”며 “인근 수변공원에 대한 접근성이 필요하다”고 했다. 가령, 판교신도시는 도시 중 녹지 비중이 상위권이지만, 고속도로로 단절된 산이 많아 접근이 어렵다는 단점이 있다.

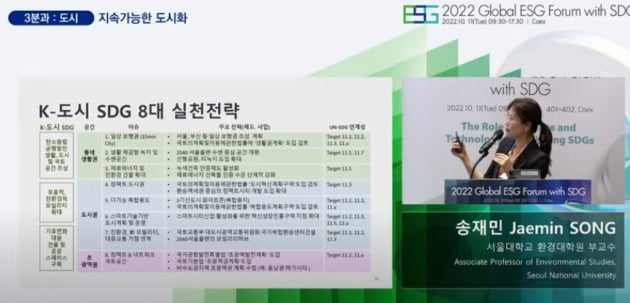

이날 행사에선 ‘지속가능한 도시화’를 주제로 송재민 서울대 환경대학원 교수가 강연에 나섰다. 송 교수는 “한국 전체의 1인당 온실가스 평균 배출량보다 서울의 1인당 온실가스 평균 배출량이 낮다”고 했다. 도시가 탄소 배출의 ‘주범’이라는 일반적인 시각과 대조적인 분석이다.

그는 “숲과 나무 사이에 들어선 단독주택 단지가 제일 친환경적이라고 생각하기 쉬운데, 실상은 지속가능한 시설을 도입한 도시가 탄소 배출량이 더 낮다”며 “주택 단지는 인구 대비 수용해야하는 토지가 더 넓은 데다 간단한 생필품이라도 사기 위해서는 차를 타는 등 장거리 이동을 해야 하기 때문”이라고 했다. 송 교수는 “UN에 따르면 한국 도시의 지속가능 등수는 163개 국 중 27위”라며 “수능으로 치면 3등급에 머무른다”고 꼬집었다.

송 교수는 “프랑스 파리의 15분 생활권 제도는 15분내 보행과 자전거 등으로 모든 일상생활을 가능하도록 만든 것”이라며 “거점을 중심으로 시민의 수요에 맞춰 도시를 콤팩트하게 구성해야 한다”고 했다. 이어 “남은 공간은 기후 변화에 대응하는 공간으로 조성하고, 거점끼리 교통 시설로 연결하는 구조가 지속가능한 도시의 사례”라고 했다.

자율주행 시대가 오면 오히려 이동 수요가 많아져 대중교통과 개인교통을 연계하는 ‘모빌리티 허브’가 필수라는 주장도 나왔다. 홍상연 서울연구원 교통시스템연구실 연구위원은 패널 토론에서 “미국에서 실험 참가자들에게 24시간 운전자를 붙여주는 사실상 자율주행 시스템을 마련해준 결과, 오히려 이동 수요가 더 늘었다”며 “자율주행 기술이 상용화돼도 수요 증가는 피할 수 없다”고 했다. 이어 “대량 이동 수요를 맞추기 위해 대중교통은 반드시 필요하며, 공유 자율주행차 등 스마트 모빌리티가 상호보완적으로 연결돼야 한다”고 했다. 유인상 LG CNS 스마트SOC 담당 상무는 “과거 개발도상국 시절엔 공기업이 시행사로 토지를 조성하고 불하했다”며 “그러나 지금은 인구의 도시화와 지방 인구 소멸에 맞춘 도시 조성과 운영 전략이 필요하다”고 조언했다.

김형규 기자 khk@hankyung.com