-친환경차 늘어날수록 일자리 감소 또는 이동

-일자리 이전되는 점도 주목해야

최근 미국과 중국에서 매우 대조적인 일이 벌어졌다. 트럼프 대통령은 전기차를 살 때 지원하는 7,500달러의 세액 감면을 없애자고 의회에 제안했다. 어떤 기업이든 전기차 판매가 누적 20만 대에 달했을 경우로 한정했지만 이를 통해 25억 달러를 절감할 수 있다는 게 이유였다. 그러자 미국 완성차회사들이 반대에 나섰다. 특히 이미 누적 20만 대를 달성한 GM과, 올해부터 세금 감면액이 3,500달러로 반 이상 줄어든 테슬라는 전기차 판매부진으로 이어질 것이라고 주장했다.

트럼프 대통령은 그러나 이에 아랑곳않고 오바마정부 때 시작한 친환경차 개발 및 생산 촉진을 위한 에너지 론(Loan)까지 없애는 방안을 강구중이다. 이른바 개발비 지원을 못하겠다는 것. 확대하면 내연기관시대로 되돌아가겠다는 선언이나 다름없다.

|

중국은 지난 2월 전체 자동차 판매가 전년 대비 13.7% 줄었지만 전기차는 54% 증가했다. 이런 흐름을 따라 아우디는 올 가을 중국 전용 소형 SUV에 전기모터를 탑재키로 했고, 혼다도 내년에 전용 BEV(Battery Electric Vehicle)를 내놓기로 했다. 폭스바겐 또한 전기차 전략의 핵심 시장은 중국이다.

두 나라의 상반된 행보를 주시하는 쪽은 당연히 자동차기업들이다. 양국의 완성차시장 규모가 무려 4,400만 대로, 연간 판매하는 글로벌 자동차 전체의 절반에 해당하는 만큼 두 나라의 정책이 자동차시장에 미치는 영향은 절대적이기 때문이다. 지금같은 상황이라면 미국에선 내연기관 판매에 집중하고 중국에선 친환경차 확장에 나서야 한다.

물론 유럽도 무시할 수 없다. EU는 초강력 탄소 규제를 앞세워 전동화가 아니면 살아남을 수 없다는 메시지를 제조사들에게 던지는 중이다. 폭스바겐그룹이 2025년 마지막 내연기관의 생산을 예고한 것도 유럽 내 탄소 규제와 무관치 않다. 현재의 내연기관 기술로는 더 이상 배출 규제를 충족할 수 없어서다.

주요 시장의 이 같은 트렌드 변화를 한국 자동차업체들은 예의주시하고 있다. 완성차의 경우 대외 수출 의존도가 절대적이어서 지금같은 상황이라면 미국에선 내연기관 중심의 제품을 확대하고, 유럽은 PHEV(플러그인 하이브리드카)로 대응하며, 중국은 BEV로 맞서야 한다. 여기서 관건은 각 시장에 대응하는 생산지역이다. 미국은 트럼프 대통령이 끝없이 현지생산 확대를 요구하고 있다. 중국 또한 친환경차 보조금을 통해 현지 생산을 독려하고 있다. 그나마 유럽의 숨통이 조금 트여 있긴 하다.

|

이들 시장을 대체할 신흥국이 있지만 개발도상국 또한 심각한 대기오염으로 급격하게 친환경으로 돌아서고 있다. 내연기관의 설 자리가 점차 줄어든다는 의미다. 그리고 이런 현상은 한국도 예외가 아니다. 정부가 보조금 등을 통해 친환경차 생산과 판매를 독려하니 말이다.

그렇다면 트럼프 정부가 내세우는 '내연기관시대의 회귀'가 이뤄질 수 있을까. 전문가들은 제아무리 트럼프라도 이미 친환경으로 돌아선 흐름은 막을 수 없다고 단언한다. 어차피 목적은 선거 때 표를 얻어 대통령직을 유지하는 것일 뿐이다.

|

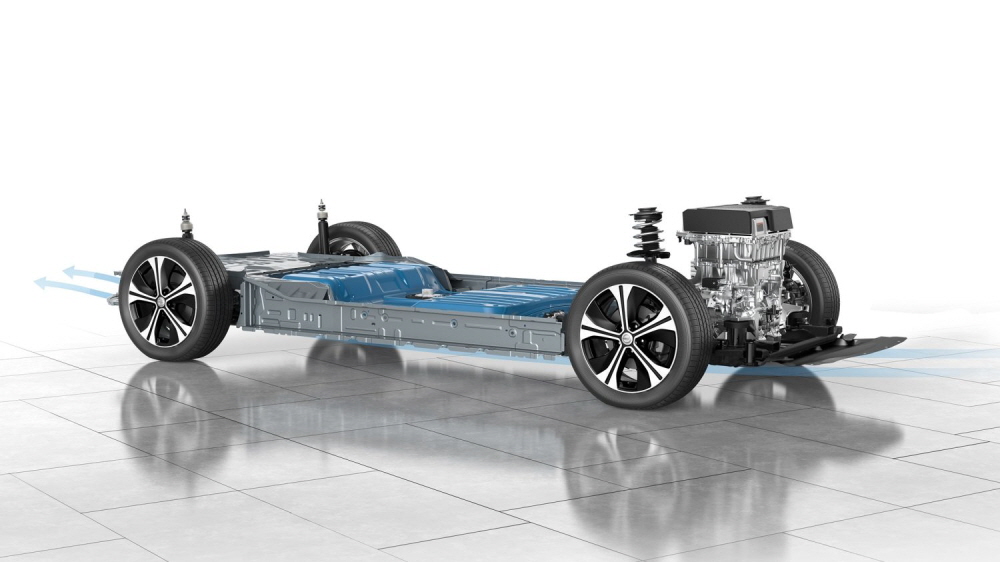

여기서 미래의 고민이 명확해진다. 내연기관을 만들어도 수출할 곳이 줄어든다는 점이다. 따라서 다양한 친환경 동력원으로 글로벌 시장에 대응할 수밖에 없다. 그리고 친환경으로의 전환은 자연스럽게 일자리를 줄인다. 친환경일수록 필요부품이 적어 공정단계가 줄어들기 때문이다.

그러자 국내 완성차 노조가 일자리 고수 방안을 찾기에 나섰다는 소식이 들린다. 그런데 자세히 들여다보면 노조의 규모 유지 방안에 가깝다. 친환경차로 돌아설수록 일자리가 줄어들 가능성이 있으니 이를 원천 차단하겠다는 생각이다. 그렇다고 노조 규모 유지를 위해 내연기관을 일부러 많이 만들 수도 없는 노릇이다.

한편으로 보면 큰 기업의 일자리 감소는 작은 기업의 일자리 증가로 연결될 수도 있다. 전기차 등은 개발이 어렵지 않아 시장 참여가 쉽다. 친환경 과정에서 일자리가 줄어들 수 있지만 신생기업 등으로 이전하는 것도 있음을 감안해야 한다는 의미다.

권용주 기자 soo4195@autotimes.co.kr

▶ [하이빔]호모 모빌리티쿠스가 바꾸는 세상

▶ 유럽 겨냥한 투싼 'N', 국내 판매는 글쎄

▶ 서울의 미래 모빌리티 발전 가능성은?