-무사고 차 기준, 소비자와 업계 인식 차이로 불안감 여전해

-외판 부위 수리 여부는 사고차 분류 기준 아냐

중고차시장은 대표적인 '레몬 마켓'에 속한다. 판매자와 소비자 사이에 정보의 비대칭성이 극명하게 드러나는 영역이다. 즉, 소비자는 본인이 사고자 하는 중고차에 대한 정보를 충분히 얻기 어려운 구조라는 얘기다. 중고차 구매 후 찜찜한 기분을 느끼는 소비자가 여전히 다수 존재하는 이유이기도 하다.

|

최근엔 정부와 업계의 노력으로 중고차 정보를 소비자에게 적극 전달하기 위한 여러 조치들이 취해지고 있다. 대표적인 예로 자동차 성능기록부가 있다. 중고차 매매업자는 소비자에게 중고차를 팔 때 반드시 성능기록부를 발급해야 한다.

중고차업계에 따르면 성능기록부는 2001년 중고차 성능점검법에 따라 도입했다. 매매사업자가 중고차 성능과 상태를 점검한 뒤 해당 기록부를 소비자에게 의무적으로 발급하도록 법으로 규정했다. 이후 운영현황과 시장 목소리를 반영, 여러 차례 변경했다. 구매자 입장에서 성능기록부는 중요하다. 차의 사고 유무를 파악할 수 있어서다. 60가지 이상 항목의 수리 유무와 상태(양호, 불량, 정비요, 손상 등)를 표시, 소비자가 매물을 확인할 수 있는 방법이다.

그럼에도 여전히 소비자들의 불신은 남아 있다. 관련 지식이 부족한 소비자가 점검표만 보고 중고차 상태를 믿을 수 있겠느냐는 의견이 적지 않다. 그 중의 하나가 '사고차'에 대한 입장 차이다. 성능기록부 상 깨끗한 차여서 믿고 샀지만 이후 점검과정에서 구매 전 판금 및 도장 수리를 확인, 항의하는 소비자도 많다.

|

물론 이 같은 판금·도장 여부도 성능기록부 상 표시하는 항목이 존재한다. 그런데 '무사고'로 분류하는 경우 매매사업자는 수리 여부를 기록부 상 표시해야 할 의무가 없다. 현행법 상 사고유무에서 단순 수리는 제외하고 있어서다.

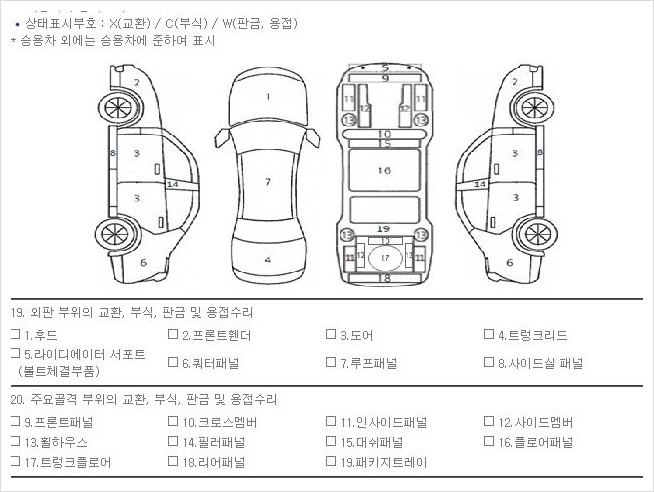

일반적으로 중고차업계에서 구분하는 사고차와 무사고차 기준은 외판 부위의 교환 상태다. 자동차 성능에 영향을 미치는 부위에 파손이 있어 수리한 경우엔 사고차로 분류하지만 그 외는 무사고차로 본다. 따라서 사고차일 경우 섀시나 엔진마운트, 기타 주행성능에 직접 영향을 주는 부위를 수리하면 반드시 기록부 상 표시를 남겨야 한다. 반면 후드나 펜더, 도어, 트렁크, 라디에이터 서포트(볼트 체결 포함) 등은 수리 여부를 기록부 상 남겨야 하는 의무조항이 없다. 소비자 입장에선 파손 시 외관 상 쉽게 드러나는 부분인데도 기록부에 왜 표시하지 않는지 의문을 갖기 마련이다.

2006년 자동차성능기록법 개정 당시에도 일부에선 사고 여부만 단순히 표시하는 것만으로 소비자들이 상태를 객관적으로 알기 힘들다고 지적한 바 있다. 그러나 업계에선 자칫 중고차 전체가 '사고차'로 오인될 여지가 있다는 입장을 주장했다. 중고차는 대부분 크고 작은 수리를 거쳐 시장에 나오는데, 수리 범위나 정도를 구분하지 않고 부정적인 뜻을 담은 '사고'라는 단어를 쓰면 소비자들의 불신이 더 커질 수 있다는 점을 강조했다.

당시 건설교통부(현 국토교통부)는 업계의 목소리를 수용했다. 자동차 주요 골격 부위의 판금 또는 용접수리 및 부품 교환이 있는 차를 사고차로 한정했다. 그러면서 후드, 범퍼, 펜더, 도어 등 외판 부위 판금·도장·교환 등은 단순 수리로 정의했다.

정책의 도입과 변화, 시행과정을 충분히 숙지한 소비자라면 이 같은 사실을 받아들일 수 있다. 그러나 모든 소비자가 중고차에 정통할 수는 없다. 그래서 무사고차에 대해 소비자와 업계의 인식 차이가 존재하는 한 소비자 불신이 해소되기는 쉽지 않다. 매매사업자가 아무리 소상히 설명해도 소비자 시각에서 분명히 수리한 차인데 기록부 상 표시도 없고 사고차도 아니라 하니 시장 자체를 믿지 못하겠다는 불만이 쉽게 줄기 어려운 상황이다.

2006년 자동차성능기록법 개정 당시에도 일부에선 사고 여부만 단순히 표시하는 것만으로 소비자들이 상태를 객관적으로 알기 힘들다고 지적한 바 있다. 그러나 업계에선 자칫 중고차 전체가 '사고차'로 오인될 여지가 있다는 입장을 주장했다. 중고차는 대부분 크고 작은 수리를 거쳐 시장에 나오는데, 수리 범위나 정도를 구분하지 않고 부정적인 뜻을 담은 '사고'라는 단어를 쓰면 소비자들의 불신이 더 커질 수 있다는 점을 강조했다.

당시 건설교통부(현 국토교통부)는 업계의 목소리를 수용했다. 자동차 주요 골격 부위의 판금 또는 용접수리 및 부품 교환이 있는 차를 사고차로 한정했다. 그러면서 후드, 범퍼, 펜더, 도어 등 외판 부위 판금·도장·교환 등은 단순 수리로 정의했다.

정책의 도입과 변화, 시행과정을 충분히 숙지한 소비자라면 이 같은 사실을 받아들일 수 있다. 그러나 모든 소비자가 중고차에 정통할 수는 없다. 그래서 무사고차에 대해 소비자와 업계의 인식 차이가 존재하는 한 소비자 불신이 해소되기는 쉽지 않다. 매매사업자가 아무리 소상히 설명해도 소비자 시각에서 분명히 수리한 차인데 기록부 상 표시도 없고 사고차도 아니라 하니 시장 자체를 믿지 못하겠다는 불만이 쉽게 줄기 어려운 상황이다.

|

중고차시장에서 소비자는 여전히 약자에 속한다. 성능기록부 상 의무 표시 조항이 아니더라도 수리 유무를 정확히 확인하기를 원하는 소비자도 많다. 그래서 최근 중고차시장에는 구매동행 서비스까지 등장했다. 소비자가 구매를 원하는 중고차에 대해 수리 여부를 사전점검하고, 기록부와 보험처리이력(사고이력조회) 등의 데이터 외에 실제 차 상태를 정확히 진단해주는 서비스다.

업계 관계자는 "외판 부품의 경우 차 성능에 직접적인 영향을 미치는 부품이 아니지만 수리 유무나 횟수보다는 정확한 수리 및 처치가 됐는 지를 확인하는 게 중요하다"며 "그래도 중고차의 사고 유무와 수리 사항을 정확히 확인하는 것만으로도 소비자가 느끼는 불안감이 많이 해소될 수 있다"고 조언했다.

안효문 기자 yomun@autotimes.co.kr

▶ EQ900, 얼굴 바꾸고 차명도 'G90'로 통일한다

▶ 짚(JEEP)은 왜 4WD를 세분화했을까

▶ '왕의 귀환' 폭스바겐 티구안, 3,860만원부터

▶ GM, 판매 저조 세단 생산 중단하나