한전 등 16개 시장형 공기업

지난해 1조1125억원 순손실

脫원전·정규직화 정책에 동원

이익 내기 힘든 고비용 구조化

[ 조재길 기자 ] 매년 수천억~수조원의 수익을 내오던 공기업들이 작년에 대거 적자로 돌아섰다. 정부의 탈(脫)원전 정책과 정원 확대 등으로 고비용 구조로 바뀐 데다 각종 포퓰리즘 정책의 총대를 메면서 이익이 줄줄이 새고 있기 때문이다.

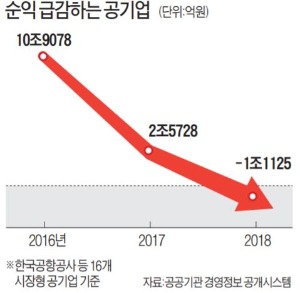

8일 공공기관 경영정보 공개시스템(알리오)에 따르면 한국공항공사 한국전력 강원랜드 등 국내 16개 시장형 공기업은 작년 1조1125억원 순손실을 기록한 것으로 집계됐다. 새 정부 출범 직전인 2016년만 해도 이들 공기업 순이익은 총 10조 9078억원에 달했다. 2년간 순이익이 12조 203억원 급감한 것이다. 시장형 공기업은 자산 규모 2조원을 넘으면서 자체 수입이 전체의 85% 이상인 곳으로 기획재정부가 지정한다.

16개 시장형 공기업 중 한국수력원자력 한국지역난방공사 등 8곳은 작년 대규모 적자를 냈다고 공시했다. 2017년 흑자에서 지난해 손실로 전환한 곳은 6곳이었다. 지난해 조금이나마 이익이 늘어난 곳은 한국가스공사 등 4곳에 불과했다. 가스공사는 액화천연가스(LNG) 등 원전 대체 연료를 수입·공급하는 기업이다.

독점적 시장 지배권을 가진 공기업들이 대거 적자를 낸 것은 △비정규직의 정규직화 등 포퓰리즘 정책 △전문성 없는 ‘낙하산’ 경영진 △친(親)노조 정책 △늘어난 준(準)조세 등이 배경으로 꼽힌다.

준시장형 공기업 순이익도 줄줄이 감소했다. 한국도로공사의 작년 순이익은 1178억원으로 2년 전보다 12.8% 줄었다. 명절 고속도로 통행료 면제가 직격탄이었다. 유병준 서울대 경영전문대학원 교수는 “공기업 적자가 누적되면 적기 투자를 할 수 없어 서비스 질이 떨어지고, 요금 인상 등 국민 부담으로 이어질 것”이라고 지적했다.

脫원전·정규직화 섣부른 '정책실험'…곳간 거덜나는 공기업

2년 만에 순익 급감 왜?

시장형 공기업을 포함한 공공기관의 실적이 2년 만에 갑자기 악화한 것은 무리한 정책 추진의 부작용이란 평가가 많다. 대표적인 게 저비용 원자력발전소를 ‘안전정비’ 명목으로 장기간 멈추거나 조기 폐쇄하고, 값비싼 액화천연가스(LNG) 발전을 크게 늘린 탈(脫)원전 정책이다. 비정규직의 정규직화 등 고비용·저효율 구조를 불러오는 포퓰리즘(대중인기영합주의)식 경영 행태도 실적 악화를 부추기는 요인으로 꼽힌다.

시장형 공기업을 포함한 공공기관의 실적이 2년 만에 갑자기 악화한 것은 무리한 정책 추진의 부작용이란 평가가 많다. 대표적인 게 저비용 원자력발전소를 ‘안전정비’ 명목으로 장기간 멈추거나 조기 폐쇄하고, 값비싼 액화천연가스(LNG) 발전을 크게 늘린 탈(脫)원전 정책이다. 비정규직의 정규직화 등 고비용·저효율 구조를 불러오는 포퓰리즘(대중인기영합주의)식 경영 행태도 실적 악화를 부추기는 요인으로 꼽힌다.하준경 한양대 경제학부 교수는 “독점력을 갖고 있는 공기업이 수익만 추구하는 건 문제가 있지만 적정한 수준의 이익을 유지하는 건 중요하다”며 “정부 정책을 위해 무리하게 공기업을 동원하면 서비스 질이 저하되고 결국 국민 부담으로 돌아올 수 있다”고 경고했다.

(1) 정책 과속 부작용

문재인 정부 출범 후 재무구조가 가장 빠르게 나빠진 곳은 에너지 공기업이다. 전기를 독점적으로 유통하고 있는 한국전력공사가 대표적이다. 작년 순손실이 1조1508억원에 달했다. 이 회사는 2년 전만 해도 7조1483억원의 순이익을 냈다. 한 해 수천억원씩 이익을 내던 한국서부·중부·동서발전 등 발전사도 줄줄이 적자로 돌아섰다. 전문가들은 급격한 탈원전 정책의 부작용으로 해석하고 있다. 원전 대신 비용 부담이 큰 LNG와 태양광·풍력 등 재생에너지 발전을 크게 늘려야 했기 때문이다. 한전 전력 통계에 따르면 작년 LNG의 평균 구입단가는 ㎾h당 122.45원, 재생에너지는 168.64원으로 원자력발전(62.05원) 대비 2~3배 비쌌다.

(2) 정규직화 등 고비용

인천국제공항공사는 비정규직 전환 문제로 골머리를 앓고 있다. 2017년 5월 공공기관 최초로 ‘공공부문 비정규직 제로’를 선언했지만 1만여 명의 비정규직 문제를 아직 매듭짓지 못했다. 모두 정규직으로 전환하면 인건비를 감당하기 어렵다. 지금까지 본사 또는 자회사 정규직으로 신분이 바뀐 인력은 3000여 명에 불과하다. 전국민주노동조합총연맹은 공사를 압박하기 위해 천막 농성 중이다.

공공기관인 한국산업기술시험원(KTL)은 작년 39억원의 순이익을 냈지만 좌불안석이다. 무기계약직을 포함한 정규직이 750명인데 계약직 250여 명을 정규직으로 전환하라는 지시가 떨어졌기 때문이다. 이 비용만 매년 50억원가량 추가로 소요된다는 게 회사 측 계산이다. 비정규직의 정규직화는 공기업에 최대 현안이다. 단기간 경직성 비용(인건비) 부담이 급증해서다.

공공기관들은 지난해 대규모 적자에도 불구하고 올해 신입 직원을 역대 최대 규모로 뽑기로 했다. 심각한 청년 실업률을 낮추기 위해선 공기업이 ‘총대’를 메야 한다는 게 정부 방침이다. 공기업 인건비는 급증세다. 한국수자원공사의 인건비 예산은 2017년 4165억원에서 올해 4902억원으로 2년 새 17.7% 급증했다. 한국도로공사 인건비 예산도 같은 기간 14.4% 늘었다.

(3) 전문성 없는 낙하산

현 정권에서 유독 낙하산 인사가 많았던 점도 실적 부진의 원인 중 하나라는 지적이다. 황창화 지역난방공사 사장은 임채정 전 의원 보좌관 출신으로, 에너지 분야 경력이 전혀 없다. 경찰 출신인 손창완 공항공사 사장 역시 더불어민주당 지역위원장을 지냈다. 민주당 출신인 최규성 전 농어촌공사 사장은 작년 말 태양광발전 사익 추구 논란 끝에 사임했지만 후임인 김인식 사장 역시 여당 캠프에서 활동한 기록이 있다. 상임감사나 사외이사 등 잘 드러나지 않는 ‘비전문 낙하산’은 훨씬 많다. 최근 강원랜드 사외이사로 민주당 태백시의회 의장 출신이 선임된 건 작은 사례다.

바른미래당에 따르면 문재인 정부 출범 후 작년 말까지 340개 공공기관에서 총 434명의 ‘캠코더(문재인캠프·코드·더불어민주당) 인사’가 이뤄졌다. 한 공기업 관계자는 “사업에 대한 이해도가 떨어지는 임원이 부임하면서 의사결정 과정이 종종 지연되고 있다”며 “특히 새 대표가 모든 악재를 한꺼번에 털어내는 ‘빅배스(big bath)’에 나선 뒤 이듬해 실적을 좋게 하려는 경향도 있다”고 했다.

(4) 포퓰리즘과 친(親)노조

인기영합주의 정책은 정부로선 ‘양날의 칼’이다. 당장은 국민의 환호를 받을 수 있지만 공기업 실적 악화가 누적되면 결국 부메랑이 될 수 있어서다. 한국도로공사는 2017년 추석 이후 명절 기간(3일) 고속도로 통행료를 면제하기 시작했다. 명절 때마다 500억원 안팎의 손실을 보고 있다.

과거 노사 간 대타협을 통해 어렵게 일궈냈던 ‘성과연봉제’는 대부분 폐기됐다. 한 공기업 직원은 “반기는 직원도 있지만, 성과 평가가 없어진 데다 정년까지 보장되는데 열심히 일할 요인이 있겠느냐”고 자조했다. 주 52시간 근로제 정착을 공기업이 선도해야 한다는 분위기가 형성되면서 성과 경쟁을 기대하는 건 더욱 어려워졌다.

여당 당직자 출신인 한 금융공기업 임원은 부임 직후 성과급 지급 방식을 ‘평등하게’ 바꾸도록 지시했다. 이 회사 직원은 “이전만 해도 더 많은 성과급을 받기 위해 부서끼리 치열하게 경쟁했는데 분위기가 180도 달라졌다”며 “더 많은 성과 보상을 바랐던 채권딜러 등 전문직은 이직까지 생각하고 있다”고 했다.

(5) 압박 심해진 ‘사회공헌세(稅)’

한국서부발전 등 발전사들은 적자가 예상됐던 작년에도 어김없이 농어촌상생기금을 냈다. 일종의 ‘준조세’다. 매년 납부해야 하는 상생기금은 발전사별로 50억~70억원이다. 2017년 출범한 농어촌상생협력기금은 자유무역협정(FTA)으로 피해를 본 농어촌을 지원하기 위한 자금이다. 발전 공기업들이 중심이 돼 2026년까지 총 1조원을 모으는 게 목표다.

정부가 올해부터 공공기관 경영평가에서 사회통합·상생협력 등 사회적 가치 지표의 비중을 대폭 확대하기로 한 것도 부담이다. 공기업 평가 때 이 지표의 배점이 종전 19점에서 30점으로 크게 높아졌다. 적자가 나더라도 ‘사회공헌세’를 우선해야 하는 분위기다.

조재길 기자 road@hankyung.com