(1) 프리미엄 아니면 초저가

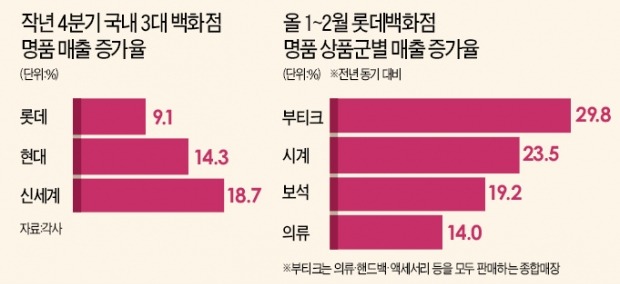

작년 4분기 백화점 성장 둔화됐지만 명품은 10%↑

[ 안재광 기자 ]

해외 명품 브랜드는 그동안 백화점에서 ‘계륵’이었다. 백화점 이미지를 좋게 하고 매출도 높게 나오지만 ‘실속’이 없었기 때문이다. 입점 브랜드가 판매액에서 백화점에 지급하는 수수료는 명품의 경우 10%대에 불과하다. 백화점에선 40% 안팎의 수수료를 내는 여성 패션, 잡화 등을 주력으로 삼았다.

하지만 최근 명품 매출이 급격히 늘자 위상이 바뀌었다. 작년 4분기 국내 백화점 전체 매출은 전년 동기 대비 1.1% 줄었다. 명품은 반대로 이 기간 10.6% 늘었다. 핸드백, 구두, 여성복 등 대부분의 상품군 매출이 빠지는데 명품은 ‘나홀로 호황’을 누렸다. 국내 백화점의 명품 의존도가 높아지고 있다는 의미다. 현재 국내 백화점의 명품 매출 비중은 20%가량. 올 들어 백화점들이 해외 명품 유치경쟁을 벌이고 매장을 확장하고 있는 이유다.

명품 많을수록 백화점 매출 뛰어

백화점이 해외 명품에 목을 매는 것은 명품이 잘 갖춰질수록 매출이 급격히 늘기 때문이다.

매출 상위 매장이 특히 그렇다. 단일 매장으로 매출 1조원을 넘긴 국내 4개 백화점 중 롯데백화점 본점을 제외하고 신세계 강남점, 롯데백화점 잠실점, 신세계 센텀시티점은 모두 3대 명품(에르메스·샤넬·루이비통) 매장을 보유하고 있다. 명품 구색이 좋을수록 소비자가 백화점을 많이 찾고 돈도 더 쓴다. 유통업계 한 관계자는 “명품 브랜드를 누가 더 많이 갖추느냐에 따라 경쟁 구도가 바뀔 수 있다”고 말했다.

롯데백화점은 기존 ‘대중적인 백화점’ 이미지를 벗고 명품으로 매장을 채워나가고 있다. 김혜라 롯데백화점 해외패션부문장을 작년 말 그룹 인사에서 임원(상무보B)으로 파격 승진시킨 것도 명품에 힘을 실어주기 위해서였다. 롯데는 본점 등 서울 위주인 명품 브랜드를 지방으로 적극 확장하기로 했다. 온라인몰 ‘엘롯데’에서도 명품을 선보인다는 계획이다. 롯데백화점 관계자는 “백화점 방문객이 감소하고 있지만 객단가(1인당 매출)는 반대로 늘고 있다”며 “이는 소비 트렌드가 점점 고급화된다는 의미로, 백화점도 이 추세에 맞게 명품 위주로 매장을 바꿔야 한다”고 말했다.

서울 압구정동에 명품관을 운영 중인 갤러리아백화점은 대전점 ‘한화갤러리아타임월드’를 명품 전문관으로 바꾸는 중이다. 프랑스, 이탈리아 명품 브랜드와 신규 입점을 논의 중이다. 명품관을 주로 찾는 VIP 회원 서비스도 강화했다. 이들을 위한 전용 공간을 새로 짓고, 매장에 없는 브랜드는 서울까지 ‘원정 쇼핑’을 할 수 있도록 돕는다.

SNS 확산 영향도 커

국내에서 해외 명품 소비가 느는 주된 이유로 전문가들은 ‘가치소비’ 트렌드를 꼽았다.

과거 명품은 고소득자 위주로 소비됐다. 명품이 잘 팔리면 ‘고소득자가 돈을 많이 쓴다’고 해석했다. 요즘은 아니다. 누구나 명품을 구입한다. 국내 한 면세점 관계자는 “매장 직원이 방문객의 옷차림만 보고도 구매할 사람인지 정확하게 맞히던 때가 있었다”며 “지금은 이 기준이 일절 통하지 않는다”고 말했다. 3만원짜리 유니클로 청바지를 입는 평범한 대학생, 직장인 등도 거침없이 명품을 구매한다는 얘기다. 자신이 가치가 있다고 믿는 상품은 아낌없이 소비하는 행태가 가치소비다.

지난해 1인당 국민소득(GNI)이 3만달러를 넘어선 뒤 이 같은 경향이 더 강해지고 있다는 분석이다. 최명화 서강대 기술경영전문대학원 교수는 “소득별로 구매해야 하는 브랜드와 상품이 불문율처럼 정해져 있던 시대에서 벗어나 소득과 관계없이 누구나 고가품을 구입한다”며 “소득 수준이 높아질수록 이 같은 소비의 개인화 현상이 강해질 것”이라고 말했다.

소셜미디어(SNS) 확산도 큰 영향을 미쳤다. SNS에 주로 올리는 콘텐츠 중 하나가 패션, 음식, 여행 등 소비에 관한 것이기 때문이다. 특히 명품 소비는 SNS의 단골 소재다. 최 교수는 “남이 명품을 구매했으면 나도 사도 된다는 식으로 사람들이 정당성을 부여하는 경향이 있다”고 진단했다.

안재광 기자 ahnjk@hankyung.com