"남 밑에서 일해봐야 한다"…"業보다 생존이 중요하다"

[ 김보형 기자 ]

“두산이라는 이름이 다음 세대로 가지 못할 수 있는 상황에서 업(業)은 중요하지 않다.”

고(故) 박용곤 두산그룹 명예회장(87)은 1998년 오비맥주 매각 당시 “그룹 모태인 주류 사업을 어떻게 매각할 수 있느냐”는 임원진 우려에 대해 이같이 반박했다. 주류와 음료 등 소비재 부문 매출 비중이 40%를 웃돌던 때였다. 박 명예회장은 생존을 위해서는 변신이 불가피하다고 판단했다. 두산은 1997년 외환위기 이후 10여 년 새 그룹 주력 사업을 식음료에서 중공업으로 완전히 변모시켰다. 식음료 사업 매각 대금을 기반으로 2001년 한국중공업(현 두산중공업), 2005년 대우종합기계(현 두산인프라코어), 2007년 밥캣(현 두산밥캣) 등을 차례로 인수해 중공업 기업으로 변신했다.

“두산은 사업하는 집안”

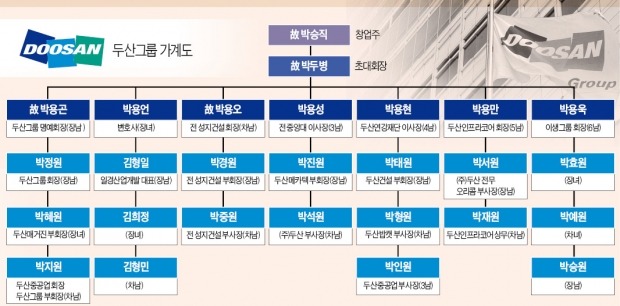

지난 3일 타계한 박 명예회장은 국내에서 가장 오래된 기업인 두산(1896년 창업)이 자산 30조원(재계 순위 13위)의 글로벌 기업으로 성장할 수 있는 기틀을 다졌다는 평가를 받는다. 두산은 박승직 창업주 시절에는 포목점을 하다가 2대인 박두병 초대회장 때는 이를 다 정리하고 식음료로 바꾸었다. 박 명예회장이 경영을 맡은 3대 시절에는 중공업 그룹으로 탈바꿈했다. 그는 박용성·용현·용만 등 동생들에게 “회사나 사업을 물려받은 게 아니라 ‘사업하는 집안’이라는 전통을 물려받은 것”이라고 입버릇처럼 말했다.

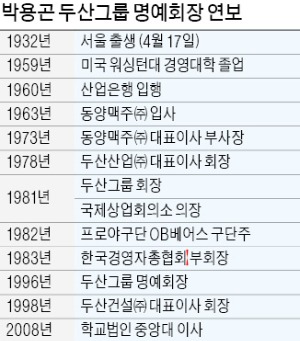

박 명예회장은 1960년 산업은행(공채 6기)에 들어가면서 사회생활을 시작했다. “남의 밑에 가서 남의 밥을 먹어봐야 노고의 귀중함을 알고, 장차 아랫사람 심경을 이해할 것”이라고 강조한 부친의 뜻에 따른 것이었다. 그는 3년 동안 산업은행 생활을 마치고 1963년 동양맥주(현 오비맥주)에 입사해 두산그룹에 첫발을 내디뎠다. 그룹 회장의 장남이었지만 첫 업무는 공장 청소와 맥주병 씻기였다.

박 명예회장은 1960년 산업은행(공채 6기)에 들어가면서 사회생활을 시작했다. “남의 밑에 가서 남의 밥을 먹어봐야 노고의 귀중함을 알고, 장차 아랫사람 심경을 이해할 것”이라고 강조한 부친의 뜻에 따른 것이었다. 그는 3년 동안 산업은행 생활을 마치고 1963년 동양맥주(현 오비맥주)에 입사해 두산그룹에 첫발을 내디뎠다. 그룹 회장의 장남이었지만 첫 업무는 공장 청소와 맥주병 씻기였다.1981년 두산그룹 회장에 취임한 뒤에는 동아출판사와 백화양조(두산주류) 등을 인수하며 사업 영역을 확대했다. 1990년대 들어서는 두산창업투자와 두산기술원, 두산렌탈, 두산정보통신 등 금융·정보기술(IT) 분야 회사를 잇따라 설립했다. 국제상업회의소 한국위원회 의장과 한국경영자총협회 부회장을 지내는 등 경제단체 활동에도 적극 참여했다.

“살아남으려면 혁신해야”

기업이 영속하려면 새로운 시도와 부단한 혁신이 필요하다는 게 박 명예회장의 지론이었다. 그는 1964년 동양맥주에 당시 국내 기업에는 생소하던 ‘조사과’라는 참모 조직을 신설했다. 전략 수립과 예산 편성 등 핵심 업무를 맡은 조사과는 대기업 컨트롤타워의 원조격으로 꼽힌다. 두산이 1994년 국내 기업 중 처음으로 연봉제를 도입하고 1996년 과·부 단위 대신 대단위 팀제를 시행할 수 있었던 것도 이 때문이다.

기업이 영속하려면 새로운 시도와 부단한 혁신이 필요하다는 게 박 명예회장의 지론이었다. 그는 1964년 동양맥주에 당시 국내 기업에는 생소하던 ‘조사과’라는 참모 조직을 신설했다. 전략 수립과 예산 편성 등 핵심 업무를 맡은 조사과는 대기업 컨트롤타워의 원조격으로 꼽힌다. 두산이 1994년 국내 기업 중 처음으로 연봉제를 도입하고 1996년 과·부 단위 대신 대단위 팀제를 시행할 수 있었던 것도 이 때문이다.그는 “잘 쉬어야 일도 잘한다”며 1996년부터 전 계열사에 토요 격주 휴무제를 도입했다. 두산그룹 출신 한 원로 경영인은 “박 명예회장은 바꾸지 않으면 생존하지 못한다는 생각을 갖고 있었다”며 “새로운 경영기법이나 제도가 등장하면 남들보다 먼저 해보자고 했다”고 떠올렸다.

박 명예회장은 재계에서 과묵한 성품으로 잘 알려져 있다. 그는 생전에 말수가 적은 이유를 묻자 “내 위치에서 무슨 말을 하면 그 말은 모두 약속이 된다”며 “말을 줄이고 지키지 못할 말은 하지 말아야 한다”고 답했다.

조용한 성격탓에 많이 알려지진 않았지만 그는 6·25 전쟁이 한창이던 1951년엔 해군에 자원 입대했다. 통신병으로 암호취급 부서에 배치돼 해군 함정을 타고 함경북도 청진 앞바다까지 북진하는 작전에 참여하기도 했다.

박 명예회장 타계가 두산그룹 경영에 미칠 영향은 크지 않을 전망이다. 그가 2015년 지주회사격인 (주)두산의 미등기임원직을 사임한 데다 장남인 박정원 두산그룹 회장(56)과 차남인 박지원 두산중공업 회장(54) 등 4세들이 2016년부터 그룹 경영을 맡고 있어서다. 공정거래위원회가 아직까지 박 명예회장을 두산그룹의 동일인(기업 총수)으로 지정하고 있어 장남인 박정원 회장이 새로 지정될 전망이다.

김보형 기자 kph21c@hankyung.com