'책임 사각지대' 지하공간…종합 컨트롤타워가 없다

관리 주체 제각각

지역따라 정부·지자체가 따로 맡아…실제 점검은 업체가 알아서 해야

가스관·송유관 등 파묻혀 있는 구도심 일대 관로는 파악 불가능

지하시설물 점검 규정도 없어

백석동·해운대 온수관 폭발 등 언제 어디서 사고 날지 알수없어

[ 이해성/정의진 기자 ]

지난 4일 경기 고양시 백석동에서 지하에 매설돼 있던 열수송관(난방관)이 터져 솟구친 열수에 1명이 사망하고 40여 명이 다치는 초유의 사건이 발생했다. 이 사고 다음날인 5일 부산 해운대에서도 인명 피해는 없었지만 노후관로가 파열돼 온천수가 터져나오는 사고가 났다. KT 서울 아현지사 지하통신구 ‘블랙아웃’ 사태 여파가 가시기도 전에 연달아 발생한 지하공간발(發) 재난에 국민들 불안감이 커지고 있다.

백석동 사고 원인을 조사 중인 경찰은 6일 해당 배관을 보수 검사하는 하청업체 직원들로 수사를 확대하고 있다. 그러나 지하시설물에 대한 안전관리를 맡고 있는 행정안전부 국토교통부 등 관계 당국은 책임을 떠넘기거나 우왕좌왕하는 모습이다. 송창영 한양대 방재안전공학과 교수는 “지하공간 시설물에 대한 통일된 관리시스템이 전무하다”며 “이번 사고를 계기로 지하시설물 안전관리에 대한 장기 마스터플랜을 마련해야 한다”고 말했다.

배관 용접부 검사 소홀

백석동 사고는 27년 된 노후 배관 용접부에서 파손이 일어났다. 개별 배관의 접합 부위인 용접부는 전위차가 커서 다른 부위보다 부식이 빠르게 진행돼 사고가 자주 난다. 그러나 관로 위 2.5m에 달하는 지층(토피)을 뚫고 열수가 솟구친 부분에 대해서는 전문가들도 의아해하고 있다. 해당 지역 일대가 모래로 된 사질토여서 피해가 커졌다는 분석도 나온다. 전환돈 서울과학기술대 교수는 “취약 부위인 용접부는 배관에 설치된 누수감지 센서 등을 통해 이상 징후를 선제적으로 파악해 보수해야 하지만 해당 관로는 그렇지 않았던 것 같다”고 지적했다. 누수감지센서 작동 여부에 대해 한국지역난방공사 측은 “센서에 문제는 없었다”고 설명했다. 경찰에 따르면 파손된 곳의 용접작업은 배관을 깔았던 1991년 이뤄진 후 별다른 조치가 없었다. 경찰 관계자는 “열수송관 유지 보수와 검사를 하는 업체가 한 곳씩 있는데 이들을 대상으로 수사를 벌이고 있다”고 말했다.

백석동 사고는 27년 된 노후 배관 용접부에서 파손이 일어났다. 개별 배관의 접합 부위인 용접부는 전위차가 커서 다른 부위보다 부식이 빠르게 진행돼 사고가 자주 난다. 그러나 관로 위 2.5m에 달하는 지층(토피)을 뚫고 열수가 솟구친 부분에 대해서는 전문가들도 의아해하고 있다. 해당 지역 일대가 모래로 된 사질토여서 피해가 커졌다는 분석도 나온다. 전환돈 서울과학기술대 교수는 “취약 부위인 용접부는 배관에 설치된 누수감지 센서 등을 통해 이상 징후를 선제적으로 파악해 보수해야 하지만 해당 관로는 그렇지 않았던 것 같다”고 지적했다. 누수감지센서 작동 여부에 대해 한국지역난방공사 측은 “센서에 문제는 없었다”고 설명했다. 경찰에 따르면 파손된 곳의 용접작업은 배관을 깔았던 1991년 이뤄진 후 별다른 조치가 없었다. 경찰 관계자는 “열수송관 유지 보수와 검사를 하는 업체가 한 곳씩 있는데 이들을 대상으로 수사를 벌이고 있다”고 말했다.거미줄처럼 복잡한 구도심 지하

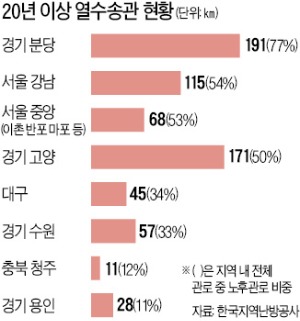

열수송관뿐 아니라 지하에 있는 수많은 매설물이 지난 수십 년간 방치돼 왔다는 것이다. 관리 주체도 제각각이어서 종합적인 실태 파악은 엄두도 못 낸다. 지하에 깔린 열수송관 가운데 20년 이상 된 노후 수송관이 절반 이상으로 알려진 경기 분당 등 신도시(택지개발지구)는 점검 가능성이 있기 때문에 그나마 상황이 나은 편이다. 민간업체들의 가스관 송유관 전력선 통신선 등이 저마다 매설돼 있는 각 도시의 구도심 일대가 훨씬 더 위험하다. 서울시설공단 관계자는 “구시가지에 묻혀 있는 민간 지중매설 관로는 실태 파악이 불가능하다”고 설명했다.

열수송관뿐 아니라 지하에 있는 수많은 매설물이 지난 수십 년간 방치돼 왔다는 것이다. 관리 주체도 제각각이어서 종합적인 실태 파악은 엄두도 못 낸다. 지하에 깔린 열수송관 가운데 20년 이상 된 노후 수송관이 절반 이상으로 알려진 경기 분당 등 신도시(택지개발지구)는 점검 가능성이 있기 때문에 그나마 상황이 나은 편이다. 민간업체들의 가스관 송유관 전력선 통신선 등이 저마다 매설돼 있는 각 도시의 구도심 일대가 훨씬 더 위험하다. 서울시설공단 관계자는 “구시가지에 묻혀 있는 민간 지중매설 관로는 실태 파악이 불가능하다”고 설명했다.국토계획법 등에 따라 설치 관리하는 지하공동구마저 관리 주체가 제각각이다. 행안부, 국토부, 민간업체, 지방자치단체 등으로 나뉘어져 있다. 서울 여의도, 목동 등에 설치된 지하공동구 9곳 51.67㎞는 국토부가, 부산 인천 경기 등의 21곳 102㎞는 행안부가 맡는다. 실제 점검은 해당 시설물을 점유하고 있는 민간업체가 한다. 2000년 2월엔 여의도 공동구에서 화재가 나 3명이 부상했다. KT 서울 아현지사 통신구 같은 지하단독구에 대해선 정부와 지자체는 사실상 손을 놓고 있다.

지하정보통합체계 아직도 먼 길

건물이나 교량 등 지표면 구조물은 ‘시설물안전관리특별법’ 등에 따라 점검 절차와 의무가 규정돼 있다. 하지만 지하시설물에 대해선 이 같은 관리점검 규정이 없다. 송창영 한양대 교수는 “치아(건물 등)는 점검하면서 잇몸(지하)은 수십 년 동안 방치해 놓은 꼴”이라고 지적했다. 국토부는 전국 85개 시를 대상으로 지하구조물과 시설물, 지반데이터 등을 포함한 지하정보통합체계 구축에 나섰지만 이르면 2020년 이후 완료될 전망이다. 앞으로 낡은 관로 파열사고가 어디서 어떻게 날지 예측하기 어렵다는 뜻이다. 서울 시내 상수도관도 30년 이상 돼 녹이 발생하거나 누수 위험이 있는 노후 관로가 지난 7월 기준 200㎞에 달한다. 국토부 관계자는 “모든 지하시설물에 센서를 장착해 상시적으로 상태를 확인하는 시스템을 마련해야 하며 관련 예산 확보가 시급하다”고 말했다.

이해성/정의진 기자 ihs@hankyung.com