연역법에 맞선 귀납법 제시해 근대 철학 열었죠"

프랜시스 베이컨이 살던 16~17세기 유럽은 중세에서 근대로 이행하는 과도기였다. 르네상스가 유럽 전역에 확산되어 휴머니즘의 풍토가 조성되었고, 종교 개혁으로 중세 교회의 권위가 떨어지고 개개 인에 대한 존중과 함께 개인에 대한 관심이 높아지게 되었으며, 지리상의 발견을 통해 아메리카 대륙 등이 알려지면서 유럽인들은 더 넓은 세계관을 갖게 되었다. 이처럼 근대 사회가 형성되는 격동의 시 대에 철학에서도 이러한 시대적 흐름에 부응하는 커다란 변화가 필요하다는 요구가 있었다.

아리스토텔레스 논리학을 거부

근대 초기에 철학에서 인식론이 대두된 것은 이와 같은 상황과 무관하지 않다. 근대 철학자들은 중세의 기독교적 세계관이나 인간 이해를 거부하고 외적 힘이나 권위에 의존하지 않는 자유스러운 정신으로 진리를 찾고자 했다. 왜냐하면 모든 사람은 진리에 도달할 수 있는 능력을 제대로 발휘하는 올바른 방법만 안다면 누구나 진리에 도달할 수 있다고 믿었기 때문이다. 이와 같이 인간 정신을 해방하고 정신의 인식 능력을 증대하는 방법론을 모색한 대표적 철학자가 베이컨이었다. 그는 자연의 원리를 깨우침으로써 인간은 세상의 주인이 될 수 있다고 믿고 세계에 대한 정확한 지식을 얻기 위해 올바른 인식을 방해하는 장애물은 제거하기 위해 노력했다. 이 점에서 베이컨의 철학적 업적은 근대 철학의 특징을 대표하고 있다.

근대 초기에 철학에서 인식론이 대두된 것은 이와 같은 상황과 무관하지 않다. 근대 철학자들은 중세의 기독교적 세계관이나 인간 이해를 거부하고 외적 힘이나 권위에 의존하지 않는 자유스러운 정신으로 진리를 찾고자 했다. 왜냐하면 모든 사람은 진리에 도달할 수 있는 능력을 제대로 발휘하는 올바른 방법만 안다면 누구나 진리에 도달할 수 있다고 믿었기 때문이다. 이와 같이 인간 정신을 해방하고 정신의 인식 능력을 증대하는 방법론을 모색한 대표적 철학자가 베이컨이었다. 그는 자연의 원리를 깨우침으로써 인간은 세상의 주인이 될 수 있다고 믿고 세계에 대한 정확한 지식을 얻기 위해 올바른 인식을 방해하는 장애물은 제거하기 위해 노력했다. 이 점에서 베이컨의 철학적 업적은 근대 철학의 특징을 대표하고 있다.과거에 갇혀 있다고 지적

베이컨이 보기에 당시 영국과 유럽을 지배하는 아리스토텔레스의 논리학과 스콜라 철학의 학문 방법이 결코 실생활에 도움을 줄 수 없었다. 아리스토텔레스의 논리학, 즉 삼단논법은 이미 확인된 사실이나 내용을 설명하거나 설득하는 데에만 의미를 가질 뿐이었다. 따라서 자연을 관찰하고 새롭게 해석하는 데는 아무런 도움을 주지 못하는 연역적 방법론을 대체할 수 있는 새로운 방법론으로 귀납적 방법론이 필요했던 것이다. 그는 이와 같은 철학에서 새로운 방법론의 필요성을 다음과 같이 말하고 있다.

베이컨이 보기에 당시 영국과 유럽을 지배하는 아리스토텔레스의 논리학과 스콜라 철학의 학문 방법이 결코 실생활에 도움을 줄 수 없었다. 아리스토텔레스의 논리학, 즉 삼단논법은 이미 확인된 사실이나 내용을 설명하거나 설득하는 데에만 의미를 가질 뿐이었다. 따라서 자연을 관찰하고 새롭게 해석하는 데는 아무런 도움을 주지 못하는 연역적 방법론을 대체할 수 있는 새로운 방법론으로 귀납적 방법론이 필요했던 것이다. 그는 이와 같은 철학에서 새로운 방법론의 필요성을 다음과 같이 말하고 있다.“먼저 나침반의 사용법이 알려지지 않았더라면 서인도 제도의 광대한 지역은 결코 발견되지 않았을 것이다. 이와 마찬가지로 과학상의 발견과 발명의 기술이 알려지지 않는 한, 기술상의 발명과 발견은 결코 거대한 진보를 이루지 못한다는 것은 놀라운 일이 아니다.” “그리고 물질적 지구의 범위가 우리 시대에 널리 확대되었는데도 지적 지구는 과거의 발견의 비좁은 한계 내에 갇혀 있다는 것은 분명히 불명예이다.”

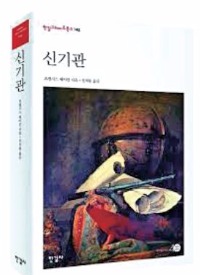

베이컨은 아리스토텔레스의 《기관》(Organum)에 나오는 연역법에 맞서 《신 기관》(Novum Organum)에서 근대 철학적 연구 방법인 귀납법을 제시하였다. 오르가눔은 원래 ‘도구’라는 뜻이다. 그래서 아리스토텔레스에게 논리학은 진리를 도출하는 합리적 사고에 적합한 도구라는 의미를 갖고 있었다. 그러므로 베이컨이 노붐 오르가눔, 즉 ‘새로운 도구’라는 도전적 제목을 채택했을 때 그가 아리스토텔레스를 염두에 두었을 것이다. 그는 과학적 지식의 증진에 적합한 새로운 도구를 제시하겠다는 포부를 이처럼 책의 제목에 담았다.

베이컨의 저작 ‘신 기관’

1620년 출간된 베이컨의 저작 《신 기관》의 표지 그림에는 이러한 희망을 담고 있는 것처럼 보인다. 그림에는 지브롤터 해협의 헤라클레스의 기둥 사이를 지나는 배가 그려져 있다. 이 해협 사이엔 두 개의 바위가 있는데 예로부터 이곳은 세상의 끝을 표시하는 지점이었다고 한다. 당연히 사람들이 세상의 끝이 깊은 낭떠러지라고 믿었기 때문에 아무도 이 해협 밖으로 나가려 하지 않았다고 한다. 그래서 베이컨은 배가 지중해를 나와 큰 바다로 나아가듯이 자신의 저작인 《신 기관》을 통해 중세를 넘어 근대의 학문 세계로 나아가려는 자신의 꿈을 표지 그림에 담고 싶었으리라. 사실 베이컨이 《신 기관》을 저술한 데에는 인간이 자연을 알고 지배함으로써 실질적인 이익을 얻기를 바라는 목적이 있었다. 그래서 《신 기관》의 부제는 ‘자연의 해석과 인간의 자연 지배에 관한 잠언’이었다.

한 시대를 특징지을 수 있는 논의란 앞 시대를 뛰어넘어 새로운 방향을 제시할 수 있어야 한다.

이 점에서 베이컨은 당시 사회가 안고 있는 문제를 극복할 새로운 철학이 필요하다는 인식과 함께 철학적 방법론을 제공한 것은 높이 평가받아야 한다. 하지만 자연을 지배하려는 그의 사고방식은 400여 년의 뒷시대를 사는 지금의 눈으로 보면 또 하나의 극복되어야 할 대상이다.

◆기억해주세요

한 시대를 특징지을 수 있는 논의란 앞 시대를 뛰어넘어 새로운 방향을 제시할 수 있어야 한다. 이 점에서 베이컨은 당시 사회가 안고 있는 문제를 극복할 새로운 철학이 필요하다는 인식과 함께 철학적 방법론을 제공한 것은 높이 평가받아야 한다. 하지만 자연을 지배하려는 그의 사고방식은 400여 년의 뒷시대를 사는 지금의 눈으로 보면 또 하나의 극복되어야 할 대상이다.

김홍일 < 서울 국제고 교사 >