일반 통신비와 차이 별로 안나

가격 경쟁력 잃어 가입자 이탈

[ 임현우 기자 ]

저렴한 요금을 앞세워 한때 돌풍을 일으켰던 알뜰폰이 생존을 걱정하는 처지에 몰렸다. 알뜰폰 업계의 누적 영업손실이 3300억원을 넘어선 가운데 가입자와 수익성 모두 감소하기 시작했다. 대형마트 홈플러스가 지난달 말 알뜰폰 사업을 중단했고, 중견업체 한 곳은 유동성 위기를 겪는 것으로 알려졌다.

저렴한 요금을 앞세워 한때 돌풍을 일으켰던 알뜰폰이 생존을 걱정하는 처지에 몰렸다. 알뜰폰 업계의 누적 영업손실이 3300억원을 넘어선 가운데 가입자와 수익성 모두 감소하기 시작했다. 대형마트 홈플러스가 지난달 말 알뜰폰 사업을 중단했고, 중견업체 한 곳은 유동성 위기를 겪는 것으로 알려졌다. 국내 알뜰폰 업계는 ‘가입자 감소’ ‘수익성 악화’ ‘정책 불확실성’이라는 3중고(三重苦)에 허덕이고 있다. 특히 문재인 정부 들어 추진된 통신비 인하 대책이 알뜰폰업계의 입지를 좁히고 있다는 지적이 제기된다. 정부는 ‘통신비 복지’를 명분으로 인위적인 요금 인하를 압박해왔지만, 오히려 통신시장의 ‘약자’인 알뜰폰을 고사시키는 역설을 낳고 있다는 것이다.

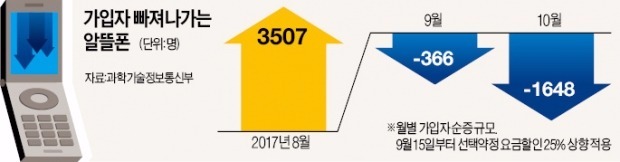

국내 알뜰폰 업계는 ‘가입자 감소’ ‘수익성 악화’ ‘정책 불확실성’이라는 3중고(三重苦)에 허덕이고 있다. 특히 문재인 정부 들어 추진된 통신비 인하 대책이 알뜰폰업계의 입지를 좁히고 있다는 지적이 제기된다. 정부는 ‘통신비 복지’를 명분으로 인위적인 요금 인하를 압박해왔지만, 오히려 통신시장의 ‘약자’인 알뜰폰을 고사시키는 역설을 낳고 있다는 것이다.알뜰폰 가입자 수는 지난 9월 기준 739만 명으로, 전체 이동통신 시장의 11.7%를 차지하고 있다. 일부 대기업 계열을 제외하면 중소업체 위주로 40여 개 사업자가 난립해 있다. 흑자 규모를 키우려면 가입자 한 명이라도 더 유치해야 하지만 알뜰폰 가입자는 지난 3월 700만 명을 돌파한 뒤 증가세가 꺾였다. 올 1분기까지만 해도 알뜰폰으로 유입된 고객이 이탈 고객보다 2만 명 이상 많았지만 2분기부터 급감하기 시작해 최근엔 이탈 고객이 유입 고객을 앞지르고 있다.

전문가들은 정부가 밀어붙이는 통신료 인하 정책이 알뜰폰의 핵심 무기인 요금 경쟁력을 잠식했다고 분석한다. 통신 3사 가입자를 대상으로 한 선택약정(요금할인) 할인율 상향 조정(20%→25%)과 보편요금제 도입 추진이 대표적이다. 기존 통신 3사 가입자들이 쓰는 요금제가 싸지면 알뜰폰 업계는 잠재 고객을 잃는 등 직접적인 타격을 입을 수밖에 없다.

정부는 내년부터 ‘보편요금제’를 도입할 예정이어서 업계의 위기감은 더욱 고조되고 있다. 보편요금제는 통신 3사에서 음성 200분, 데이터 1기가바이트(GB)를 현재보다 1만원가량 낮은 월 2만원 요금에 주겠다는 게 핵심 내용이다. 지난해 알뜰폰 가입자당 월평균 매출(ARPU)이 1만6000원(후불요금제 기준)임을 감안하면, 굳이 알뜰폰을 선택할 필요가 없어지는 셈이다. 알뜰폰 업체 관계자는 “보편요금제는 알뜰폰의 주력 시장을 전멸시킬 핵폭탄”이라며 “정부의 시장 개입으로 오히려 우리가 폭탄을 맞고 있다”고 했다.

알뜰폰은 2011년 통신시장의 3사 과점 구도를 깨고 경쟁을 활성화한다는 취지로 도입됐다. 하지만 정부가 간접적인 경쟁 유도보다 직접적인 인하 압박에 치중하면서 알뜰폰이 제구실을 못하게 됐다는 비판이 나온다. 한 중소 알뜰폰 회사 임원은 “통신시장에 경쟁 원리를 도입하겠다던 정부 말을 믿고 사업에 뛰어든 게 잘못”이라고 하소연했다.

알뜰 주유소·착한 식당… 정부 가격 개입의 '흑역사'

알뜰 주유소·착한 식당… 정부 가격 개입의 '흑역사'정부가 이런저런 명분을 내세워 가격 개입에 나섰다가 오히려 더 큰 부작용을 불러온 사례는 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 2008년 이명박 정부는 52개 생활필수품을 뽑아 이른바 ‘MB 물가지수’를 만들었다. 여기에 해당하는 품목은 가격을 올리지 못하도록 기업을 압박했고, 협조하지 않으면 담합 조사 등도 불사했다. 하지만 물가는 정반대로 반응했다. 집중관리 품목의 값이 오히려 소비자물가지수보다 더 큰 폭으로 뛰었다. 몇 년 동안 가격을 올리지 못한 업체들이 대통령 임기 말 한꺼번에 올리기도 했다.

알뜰주유소, 착한 가격업소, 대학 등록금 동결 등도 예외 없이 후유증을 남겼다. 정부로부터 세금 감면 등 각종 혜택을 받으며 출범한 알뜰주유소는 국제 유가가 약세로 돌아서자 애물단지로 전락했다. 전국의 착한 가격업소는 1년 전보다 300곳 이상 줄었다. 인건비 등이 오르는데 주변 업소보다 싼 가격을 유지하라고 하니 버티지 못한 탓이다. 대학가에서는 오랫동안 등록금 인상이 억제되면서 강의 질이 떨어져 학생들에게 피해가 돌아갔다는 지적이 적지 않다.

정치권은 1989년 무주택자를 보호한다는 취지로 임대차보호법을 개정해 전세기간을 1년에서 2년으로 늘렸다. 그러자 집주인들은 2년치 전셋값을 한꺼번에 올렸고 서민들은 더 큰 고통을 겪었다. 계약기간이 끝난 뒤 새로운 임차인과 계약할 때 더 큰 폭으로 인상하는 사례도 많았다.

가격은 고도화된 사회적 분업과 기업의 뼈를 깎는 원가 절감의 결과물이다. 독점도 아닌 경쟁시장의 가격에 정부가 개입하면 반드시 문제가 생긴다. 당장은 소비자에게 이득인 듯 보이지만 기업들은 수지가 나빠지면 투자와 서비스를 줄일 수밖에 없고, 이는 결과적으로 소비자의 손실로 돌아온다.

임현우 한국경제신문 기자 tardis@hankyung.com