(11) ‘동명’ 강석진의 성공과 침몰

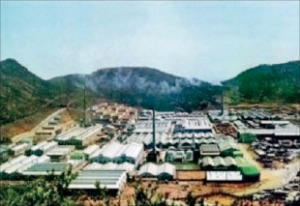

부산 오륙도 근처에 컨테이너 박스가 가득 쌓여 있는 부두가 있다. 신선대 부두인데 화물선에 컨테이너 화물을 싣고 내리는 곳으로 1991년 완공됐다. 그 전에는 한창 때 세계 최대 합판공장이던 동명목재 공장이 있던 자리다. 1980년 신군부 세력이 뺏은 것으로 알려져 있다.

■ 기억해 주세요^^

■ 기억해 주세요^^부산 신선대 부두에 있었던 동명목재는 세계 최대 합판공장을 운영했다. 석연찮은 이유로 1981년 재산을 빼앗긴 뒤 역사속으로 사라졌다.

강석진, 16세 때 가구 공장 취직

동명목재 창업자는 강석진이다. 1907년 경북 청도에서 태어났는데 열여섯 살에 부산으로 가서 가구공장에 취직했다. 일에 재미를 붙여 열심히 하다 보니 월급도 제법 많이 받을 수 있었다. 열아홉 살 되던 해에 그동안 모은 돈을 밑천 삼아 가구점 겸 제재소(나무를 톱으로 켜고 다듬는 공장)를 차렸다. 동명이라는 공장 이름은 나중에서 강석진의 아호가 됐다.

동명목재 창업자는 강석진이다. 1907년 경북 청도에서 태어났는데 열여섯 살에 부산으로 가서 가구공장에 취직했다. 일에 재미를 붙여 열심히 하다 보니 월급도 제법 많이 받을 수 있었다. 열아홉 살 되던 해에 그동안 모은 돈을 밑천 삼아 가구점 겸 제재소(나무를 톱으로 켜고 다듬는 공장)를 차렸다. 동명이라는 공장 이름은 나중에서 강석진의 아호가 됐다.1945년, 해방의 기쁨도 잠시, 남북이 분단되면서 동명제재소는 치명타를 입었다. 북한 지방과 일본 홋카이도에서 원목을 공급받았는데 이들 지역과의 교역이 끊기면서 원목 공급을 못 받게 된 것이다. 톱밥을 원료로 합판을 만들어 내놨지만 원목이 아니라며 인기가 없었다. 위기가 닥쳤다. 전쟁 기간 동안은 사정이 어려웠다.

1953년 7월 전쟁이 끝나자 이런 모든 어려움은 일시에 사라졌다. 부서진 집과 공장, 관공서를 복구하느라 목재 수요가 폭증했다. 원목이 아닌 톱밥 합판이라도 괜찮다는 생각이 퍼져나갔다. 동명목재의 합판은 없어서 못 팔 판이었다. 인도네시아 같은 열대지방에서 나왕 원목을 수입해야 할 정도였다. 강석진은 부산의 큰 기업가로 떠올랐다. 외국에서 수입하는 원목을 바로 끌어다 쓸 수 있도록 용마산 아래 바닷가로 공장을 확장해야 했다. 지금 신선대 부두 자리다.

1953년 7월 전쟁이 끝나자 이런 모든 어려움은 일시에 사라졌다. 부서진 집과 공장, 관공서를 복구하느라 목재 수요가 폭증했다. 원목이 아닌 톱밥 합판이라도 괜찮다는 생각이 퍼져나갔다. 동명목재의 합판은 없어서 못 팔 판이었다. 인도네시아 같은 열대지방에서 나왕 원목을 수입해야 할 정도였다. 강석진은 부산의 큰 기업가로 떠올랐다. 외국에서 수입하는 원목을 바로 끌어다 쓸 수 있도록 용마산 아래 바닷가로 공장을 확장해야 했다. 지금 신선대 부두 자리다.유엔군, 품질 좋은 합판 “사겠다”

그런데 그때까지 사세 확장은 성공의 서막에 불과했다. 1961년 동명목재는 미국의 한 바이어로부터 합판을 공급해달라는 주문을 받았다. 한국 주둔 유엔군에 합판을 공급해온 것이 인연이 됐다. 품질이 문제였지만 일본에서 기술을 배워 세계 최고 수준 품질의 합판을 만들어내는 데 성공했다. 미국 수출에 성공하자 유럽에서도 주문이 밀려들었다. 일본 기업들이 인건비 상승으로 합판 생산을 포기하면서 세계의 수요가 모두 한국으로 밀려들었다.

수출은 폭발적으로 늘었다. 1961년 26만달러로 출발한 것이 1977년 1억달러를 넘어섰다. 1968년 이후 우리나라에서 가장 수출을 많이 하는 기업이 됐다. 세계에서 가장 큰 합판공장이 되기도 했다. 동명중공업, 동명식품 등 동명그룹으로 다각화도 이뤄졌다.

승승장구하던 동명그룹은 1979년부터 내리막길을 걷기 시작했다. 매출이 줄어들면서 적자가 쌓여갔다. 세계적 불황과 더불어 인건비가 올라서 경쟁력을 상실했기 때문이다. 1980년부터는 인도네시아, 말레이시아 등 원목 생산국가들이 직접 합판을 생산해 수출하기 시작했다. 원목을 수입해 쓰는 한국 업체가 그들을 당할 수는 없었다. 1960년대 일본 기업들이 합판산업에서 경쟁력을 잃었듯이 1970년대 말부터는 한국 합판 기업들이 경쟁력을 잃어갔다.

1980년 강압적 해체 수순 들어가

설상가상으로 신군부의 압박까지 겹쳤다. 1980년 6월 어느 날 강석진 부자와 동명목재 임원들은 보안사에 끌려가서 재산포기 각서에 서명해야만 했다. 그들이 갇혀 있는 동안 동명그룹은 해체됐다. 동명목재 터는 국유재산으로 편입됐다. 동명목재 뒤편에 세운 불원(사찰)이 화근이었다고들 한다. 돌아가신 아버지를 기리기 위한 사찰이었다지만 이유가 무엇이었든 사람들은 너무 사치스럽다고 수군댔다. 공포 분위기를 조성하고 싶었던 신군부 세력이 세간의 손가락질을 받는 재벌을 골라서 본보기를 보였던 것으로 추정되지만 정확한 이유는 아무도 모른다.

설상가상으로 신군부의 압박까지 겹쳤다. 1980년 6월 어느 날 강석진 부자와 동명목재 임원들은 보안사에 끌려가서 재산포기 각서에 서명해야만 했다. 그들이 갇혀 있는 동안 동명그룹은 해체됐다. 동명목재 터는 국유재산으로 편입됐다. 동명목재 뒤편에 세운 불원(사찰)이 화근이었다고들 한다. 돌아가신 아버지를 기리기 위한 사찰이었다지만 이유가 무엇이었든 사람들은 너무 사치스럽다고 수군댔다. 공포 분위기를 조성하고 싶었던 신군부 세력이 세간의 손가락질을 받는 재벌을 골라서 본보기를 보였던 것으로 추정되지만 정확한 이유는 아무도 모른다.한때 세계 최대 합판공장이던 동명목재 터는 이제 신선대 부두가 됐다. 하지만 동명목재만 문을 닫은 것은 아니었다. 고려목재는 동명목재와 같은 달, 경동목재는 9월, 삼신목재는 다음해인 1981년 2월, 신신목재는 12월에 문을 닫았다. 목재 업체의 60%가 그 무렵 문을 닫았다. 한국 합판산업의 국제경쟁력 상실이 가장 큰 원인이었다. 그러나 강석진 부자와 임원들을 보안사에 끌고 가서 강압적으로 재산포기 각서를 받고 그룹을 공중분해시킨 것은 분명 국가권력의 남용이었다. 한국에서 기업과 국가 사이의 관계는 다시 다룰 기회가 있을 것이다.