정당 평균 수명 2년6개월…의원 임기보다 짧은 까닭

1회용당 - 선거 승리 겨냥해 급조한 정당

위인설당 - 특정 대선주자 위해 만든 정당

신장개업당 - 정강 크게 안바꾸고 간판만 교체

[ 홍영식 기자 ]

대선을 앞두고 신당 창당, 당명 개정 바람이 불고 있다. 이재오 전 의원이 지난 11일 늘푸른한국당을 창당했고, 새누리당 탈당파 의원들의 바른정당은 오는 24일 중앙당 창당대회를 연다. 반기문 전 유엔 사무총장이 제3지대 세력을 묶는 데 성공하면 새 당이 나올 가능성도 있다. 안철수 의원은 새정치국민연합을 탈당, 지난해 2월 국민의당을 창당했다. 새누리당은 5년 만에 당명 개정을 추진하고 있다.

대선을 앞두고 신당 창당, 당명 개정 바람이 불고 있다. 이재오 전 의원이 지난 11일 늘푸른한국당을 창당했고, 새누리당 탈당파 의원들의 바른정당은 오는 24일 중앙당 창당대회를 연다. 반기문 전 유엔 사무총장이 제3지대 세력을 묶는 데 성공하면 새 당이 나올 가능성도 있다. 안철수 의원은 새정치국민연합을 탈당, 지난해 2월 국민의당을 창당했다. 새누리당은 5년 만에 당명 개정을 추진하고 있다.공자는 “올바른 정치는 정명(正名)에서 출발한다”고 했지만 정명은 허울뿐 한국 정당들은 선거를 겨냥한 1회용 급조 정당의 한계에서 벗어나지 못하고 있다는 지적이 많다. 대선을 앞두고 특정 주자를 위해 당을 만들면서 ‘위인설당(爲人設黨)’이라는 얘기가 나올 정도다. 선거에서 패배한 뒤 속 내용은 그대로인 채 간판만 바꿔 다는 ‘신장개업’도 다수다.

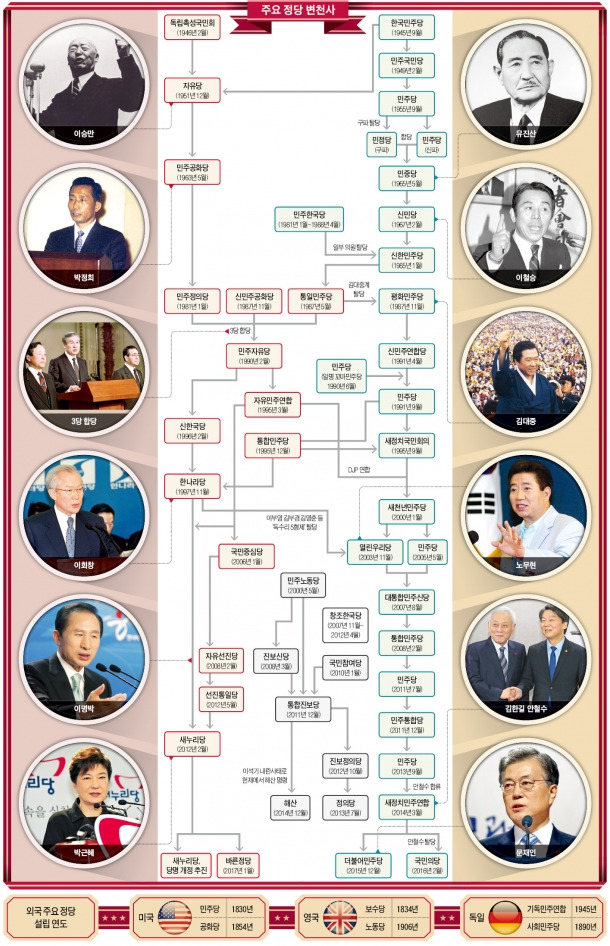

학계에 따르면 1948년 제헌국회 이후 국회의원 후보를 낸 정당은 210여개이며 평균 수명은 30개월이다. 국회의원 임기(4년)에도 훨씬 못 미친다. 100년 이상 당 이름을 유지하고 있는 미국 민주·공화당, 영국 노동·보수당과는 판이하다. 제헌국회 이후 70년 가까이 됐으나 우리 정당 정치가 아직 제대로 뿌리 내리지 못하고 있다는 방증이다.

☞이미지 크게보기

2003년 11월 열린우리당 창당 주역들은 ‘100년 정당’을 호언했다. 4년3개월 만인 2008년 2월 대선에서 패배한 뒤 간판을 통합민주당으로 바꿔 달았다. 안철수 전 국민의당 대표도 2014년 초 “100년 가는 정당을 만들겠다”며 새정치연합 창당을 주도했다. 37일 만에 창당 계획을 접고 민주당과 통합, 새정치민주연합을 세웠다.

한국 정당사는 분열의 역사다. 1948년 제헌국회가 출범한 이후 지금까지 국회의원 후보를 낸 정당은 210여개다. 10년 넘게 명맥을 유지한 정당은 손에 꼽을 정도다. 1963년 5월 창당돼 1980년 10월까지 17년5개월간 존속한 민주공화당이 가장 길다. 그 다음은 한나라당(14년3개월) 신민당(13년8개월) 순이다. 자유민주연합도 10년을 넘겼다.

내용보다는 포장지만 바꿔

정당 수명이 이렇게 짧은 것은 지도자들의 정치적 야심이 1차적 원인으로 꼽힌다. 정치 환경이 특정 인물 위주로 형성되면서 정당은 지도자의 대선 출마를 위해 창당됐다가 패배하면 사라지곤 했다.

정체성과 정책이 창당의 밑거름이 되기보다 선거 승리를 위한 1회용 정당, ‘위인설당(爲人設黨)’ 형태가 반복됐다. 강고한 지역 연고주의가 바탕이었다. 올해 대선을 앞두고도 이런 정치 관행은 바뀌지 않고 있다. 새누리당 비주류가 탈당해 바른정당 창당에 나섰고, 제3지대에서 늘푸른한국당이 생겼다. 정치 상황에 따라 ‘반기문당’ ‘손학규당’이 만들어질 가능성도 배제할 수 없다. ‘정치공학적 이합집산’이 여전히 거듭되고 있다.

특정 인물의 대권 전략에 따라 당이 창당됐다가 없어지거나, 간판이 수시로 바뀐 사례는 많다. 1992년 통일국민당, 1997년 국민승리21, 2002년 국민통합21, 2007년 대통합민주신당 등은 대선 직전 창당됐다가 몇 달도 안 돼 사라졌다.

김영삼(YS)·김대중(DJ) 전 대통령과 김종필(JP) 전 총리 등 이른바 3김(金)이 주도해 세운 정당이 많았던 것은 한국 정치 환경의 특징을 잘 말해준다. 이들은 1987년 대선을 앞두고 통일민주당(YS), 평화민주당(DJ), 신민주공화당(JP) 창당을 주도했다.

통일민주당은 민주정의당(민정당)과 함께 영남, 평민당은 호남, 신민주공화당은 충청을 지지 기반으로 하면서 지역 분열은 심해졌다. YS와 JP는 1990년 노태우 대통령(민정당 총재)과 함께 3당 합당으로 민주자유당(민자당)을 탄생시켰다. DJ는 여권이 3당 합당을 하자 평민당을 신민주연합당으로 바꿨다가 1991년 이기택 총재가 이끄는 ‘꼬마 민주당’과 합당, 민주당을 창당한다. 1992년 대선에서 진 뒤 정계를 은퇴했다가 1995년 새정치국민회의를 출범시켰다.

안 전 대표가 주도한 국민의당도 ‘위인설당’ 범위에서 벗어나지 않는다는 게 전문가들의 견해다.

2000년 이후 야당 수명 더 짧아져

정당 수명은 2000년 이후 더 짧아졌다. 현재의 야권이 더 그랬다. 2002년 대선 승리 이후 각종 선거에서 패배하면서 결별과 재결합을 반복했기 때문이다. 16년간 10개가 넘는 정당 이름이 명멸했다. 친노(친노무현)와 동교동계, 시민사회 세력 간 갈등이 이합집산의 원인이 됐다. 새천년민주당→민주당·열린우리당→대통합민주신당→통합민주당→민주당→민주통합당→민주당→새정치민주연합→더불어민주당 등으로 변천했다.

진보 쪽 정당 특징은 민주가 들어간 이름이 많다. 1960년대 두 곳의 민주당이 창당됐다. 1970~1990년대 민주한국당, 신한민주당 등 민주 이름은 야당 당명에 단골로 등장했다. ‘여권=수구’라는 등식과 차별화해 민주화의 주역임을 부각하려는 차원으로 전문가들은 해석한다. 여권은 공화, 자유, 정의와 같은 가치를 담았다.

후진적 정치…어떻게 바뀌어야 하나

새로운 당을 세우거나 당명을 바꾸는 것은 선거를 앞두고 분열된 세력을 통합하기 위한 목적도 있다. 정치적 이해관계가 달라 결별했다가 선거 승리를 목표로 다시 뭉치는 사례는 적지 않다. 야당의 빈번한 이합집산은 상당수가 이런 차원에서 이뤄졌다.

한국 정당의 이런 문제점을 극복하기 위해선 인물 중심이 아니라 정책 정당으로 거듭나야 한다는 지적이 많다. 정당 구조를 민주화해 특정 정치인에게 좌지우지되는 구조를 바꾸는 것도 시급하다. 무엇보다 패거리 정치, 인물 위주 정치를 낳는 원인인 계파주의 청산이 과제다.

홍영식 선임기자 yshong@hankyung.com