2시간 줄서 들어가는 스타트업 축제…'60초 피칭 배틀' 수백명 환호

'유레카 파크' 성황

세상 바꿀만한 제품 다수 공개…수십억달러 시장 노려

한국, 4개 기업 CES 혁신상 받아

정부 지원 받은 프랑스기업 183사 참가

[ 남윤선 기자 ]

세계 최대 전자쇼 CES 개막 전야인 지난 4일 밤 미국 라스베이거스. 일명 ‘스트립’으로 불리는 중심가에서 차로 20여분 떨어진 옛 도심의 작은 호텔에서 ‘스타트업(신생 벤처기업) 나이트’란 행사가 열렸다.

CES를 주최하는 미국소비자기술협회(CTA)와 언론이 뽑은 스타트업들이 제품을 소개하고 투자자, 기자들과 만나는 자리다.

“이런 곳까지 누가 스타트업을 보러 올까” 하고 걱정했는데 기우였다. 기자를 맞은 건 엄청난 길이의 줄이었다. 30분 넘게 기다려 겨우 들어갔다. 행사는 오후 6시 시작됐지만 8시까지도 줄이 이어졌다. 스타트업에 쏠린 세계 언론, 투자자들의 관심을 실감할 수 있었다.

혁신의 장이란 CES에 스타트업 전시장이 생긴 건 2012년이다. CES의 50년 역사 중 10분의 1에 불과하다. 그러나 비중은 급속히 커지고 있다. 숀 듀브라박 CTA 수석이코노미스트는 “CES 참가 기업 중 20%(약 700개)는 3년 전엔 존재하지도 않았다”며 “이제 스타트업은 CES의 핵심”이라고 말했다.

초기 스타트업 전용 전시관인 ‘유레카 파크’에서도 이런 분위기를 실감할 수 있었다. 대부분 이름조차 들어보지 못한 작은 기업들이지만, 눈에 띄는 제품 주변에는 인파가 구름처럼 몰려 있어 설명을 듣기조차 힘들었다. 주로 인공지능(AI) 기능을 더한 로봇, 헬스케어 제품들에 관람객이 몰렸다. CES에 참가한 이해선 코웨이 사장은 “예전보다 작은 기업들에 대한 관심이 크게 높아졌다”며 “아마존의 알렉사 같은 AI 기술을 누구나 쓸 수 있게 되면서 작은 제조업체도 대기업을 능가하는 혁신적인 제품을 만들 수 있는 길이 열렸다”고 말했다.

스타트업 나이트를 비롯해 CES 기간 내내 열린 피칭(사업 설명회) 행사는 일종의 축제였다. 나이트에서는 ‘60초 피칭 배틀’이 열렸다. 15개 참가팀은 1분 내에 자기 아이템을 수백 명의 관람객에게 소개해야 했다. 마치 ‘랩배틀’ 같았다. 스마트폰 등 전자기기에 갖다 대기만 하면 비밀번호를 입력하지 않아도 웹사이트에 로그인할 수 있는 기기를 만든 에브리키라는 회사 창업자는 비밀번호가 적힌 종이를 무대 위에서 불에 태우는 퍼포먼스를 해 박수갈채를 받기도 했다. 심사위원들은 피칭이 끝나자마자 점수를 공개하고 1등을 뽑았다.

폴디메이트라는 이스라엘 기업은 걸기만 하면 빨래가 접히는 로봇을 내놨다. 지난해 독일에서 열린 가전 전시회 IFA에서 일본 파나소닉이 비슷한 제품을 내놨지만, 폴디메이트의 빨래 접는 속도가 훨씬 빨랐고 기계 크기도 작았다. 다림질까지는 아니어도 주름을 50% 이상 줄여주는 기능도 있다. 갈 로조브 최고경영자(CEO)는 “아직 양산품이 나오지 않았고 유튜브에 영상을 올린 것 빼고는 홍보도 하지 않았는데, 17만명이 구매 의사를 밝혔고 7000명은 실제로 돈을 냈다”고 말했다.

키모노는 허공에 홀로그램 입체 동영상을 띄울 수 있는 기술을 피칭 행사에서 직접 시연했다. 이 회사의 아트 스타벤카 CEO는 “이 제품은 수많은 기존 광고판과 사이니지(디지털 전광판)를 대체할 수 있다”며 “이제 막 제품을 출시했는데 1000만달러 이상의 계약을 맺었고, 수십억달러 시장을 장악할 수 있는 잠재력이 있다”고 강조했다.

한국 스타트업들도 골프 스윙을 분석해 주는 골프화를 제작한 솔티드벤처, 휴대용 레이저 스마트빔을 만든 크레모텍 등 4개사가 CES 혁신상을 타는 등 나름의 성과를 거뒀다. 하지만 행사의 중심은 한국이 아니었다. 세계 혁신의 심장인 미국 실리콘밸리 스타트업이 가장 많았다.

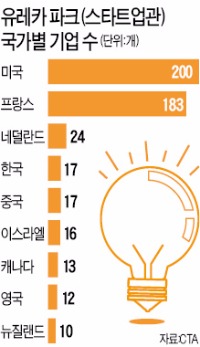

프랑스의 약진도 돋보였다. 유레카 파크에는 총 183개의 프랑스 스타트업이 자리했다. 미국을 제외한 해외 국가 중 가장 많았다. 한국(17개)의 열 배가 넘었다. CES 혁신상은 26개나 휩쓸었다. 프랑스 정부의 강력한 스타트업 지원 정책인 ‘라 프렌치 테크’ 덕이다. 프랑스 정부는 ‘미국을 잇는 정보기술(IT) 강국을 목표’로 스타트업에 창업 자금을 지원하고 해외 진출을 돕고 있다. 이번 CES에도 악셀 르메르 디지털부 장관이 직접 기업들을 이끌고 왔다.

CES에 나온 스타트업은 대부분 탄탄한 하드웨어 기술력을 갖추고 있었다. 초기 스타트업인데도 수백만달러의 투자를 유치한 사례도 적지 않았다. 한 한국 스타트업 대표는 “한국 벤처캐피털이나 투자자들은 빠른 자금 회수를 위해 주로 광고가 수익모델인 스마트폰 앱(응용프로그램) 업체를 선호하는 경향이 있다”며 “지금은 한국이 제조강국이지만 이대로 가면 제2의 삼성전자, LG전자는 나오기 어렵다”고 지적했다.

라스베이거스=남윤선 기자 inklings@hankyung.com