정조대왕 이후 모든 국왕이 찾은 도시

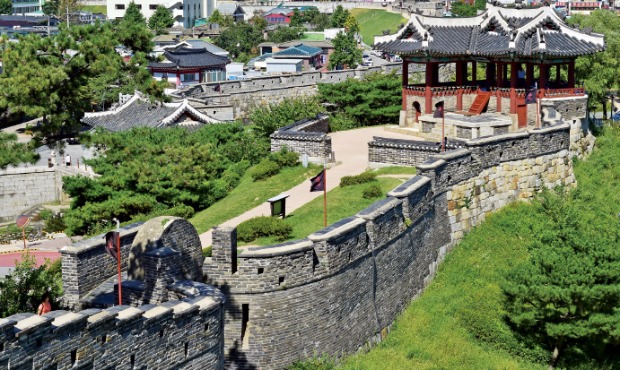

성곽문화의 '백미' 화성· 능행차 등 문화유산

밤이면 밤마다 이야기 보따리 풀어내는

2016 수원, 한반도의 배꼽을 꿈꾸다

수원하면 떠오르는 단어가 ‘수원 갈비’ ‘수원 삼성’ ‘수원 화성’이라고 한다. 수원이 다른 도시에는 없는 고급 브랜드를 갖고 있음을 말해주는 대목이다.

수원하면 떠오르는 단어가 ‘수원 갈비’ ‘수원 삼성’ ‘수원 화성’이라고 한다. 수원이 다른 도시에는 없는 고급 브랜드를 갖고 있음을 말해주는 대목이다.서울과 가까운, 그러나 너무나 다른

서울을 중심으로 하는 한강문화권은 한반도의 중심을 차지하는 넓은 권역이다. 예로부터 ‘한강을 차지하는 자가 삼한을 얻는다’고 할 정도다.

수원은 서울과 불과 한 시간도 채 걸리지 않는 거리에 있지만 한강문화권은 아니다. 한남정맥의 주산(主山)이자 수원의 진산(鎭山)인 광교산에서 시작한 수원천이 황구지천, 오산천, 진위천, 안성천과 만나 서해로 흐르는 안성천문화권에 속한다. 경기남부 지역을 아우르는 곳이다. 이런 까닭에 수원 시민들은 서울 인근 도시들, 특히 새로운 신도시로 각광받는 분당, 평촌, 일산 등과는 다르다는 의식을 지니고 있다. 한마디로 수원은 서울과 가깝지만 너무나 다른 고을이다. 경기만을 사이에 두고 충청도 해안의 내포지역과 같은 문화권역이다. 경기도 땅이지만 충청도 말씨를 닮은 것도 이런 이유에서다.

수원은 서울과 불과 한 시간도 채 걸리지 않는 거리에 있지만 한강문화권은 아니다. 한남정맥의 주산(主山)이자 수원의 진산(鎭山)인 광교산에서 시작한 수원천이 황구지천, 오산천, 진위천, 안성천과 만나 서해로 흐르는 안성천문화권에 속한다. 경기남부 지역을 아우르는 곳이다. 이런 까닭에 수원 시민들은 서울 인근 도시들, 특히 새로운 신도시로 각광받는 분당, 평촌, 일산 등과는 다르다는 의식을 지니고 있다. 한마디로 수원은 서울과 가깝지만 너무나 다른 고을이다. 경기만을 사이에 두고 충청도 해안의 내포지역과 같은 문화권역이다. 경기도 땅이지만 충청도 말씨를 닮은 것도 이런 이유에서다.수원(水原)은 말 그대로 ‘물고을’이다. 모수국, 매홀, 수성, 수주 등 수원을 이르는 다양한 명칭도 모두 물고을이라는 말이다. 여기서 ‘물’이란 바닷물을 뜻한다. 옛 수원의 영역은 수원천이 서해로 흘러드는 곳까지였다. 해병대사령부(화성시 봉담읍)와 해군 제2함대사령부(평택시)가 옛 수원 지역에 자리하고 있는 것은 결코 우연이 아니다. 수원은 서해를 아우르는 군사적 요충지이자 활쏘기에 힘쓰는 무향(武鄕)으로 전국에서 서울과 평양 다음으로 많은 무과 출신을 배출하면서 상무(尙武)의 전통을 이어온 곳이다.

경기도 수부도시가 된 수원

경기도 수부도시가 된 수원고려시대 수원지역은 양광도(楊廣道)로 불렸다. 전주와 나주로 하여 전라도라는 이름을 얻었고, 경주와 상주에서 경상도가 됐듯이 당초 경기도 지역의 대표적 고을은 양주와 광주였다.

그러나 경기도의 도청 소재지는 수원이다. 따라서 조선시대 수원의 역사는 양주와 광주를 제치고 경기도의 수부도시가 돼 가는 과정이라 할 수 있다. 경기만 해상을 관할하는 군사적 요충지로서 서울을 남쪽에서 지키는 군사적 중요성은 임진왜란과 병자호란을 겪으면서 확인됐다. 전통적으로 수원은 호남으로 가는 해남로(제주로)의 길목이었다. 임진왜란 이후 경상감영이 대구로 이전되면서 영남으로 가는 길도 수원을 거쳐 가게 됐다. 덕분에 충청도와 전라도, 경상도로 가는 교통의 요지로 발돋움했다.

이에 더해 정조가 수원 읍치(고을)를 이전하면서 화성을 건설한 것이 수원의 발전을 가속화한 결정적 전기가 됐다. 수원은 화성유수부로 격상되며 조선 후기 경기남부를 대표하는 도시로 성장했다.

수원을 알면 한국이 보인다

수원을 알면 한국이 보인다 수원은 서울 남쪽의 지방 도시이지만 독자적 특수성을 갖고 있다. 정조 이래 조선 후기 모든 국왕이 찾은 유일한 도시가 수원이다. 이런 역사적 전통과 저력은 수원로(水原路) 개설과 더불어 1905년 경부철도 부설 및 권업모범장(농촌진흥청)과 농림학교(서울농대) 설치로 이어지면서 수원은 한국 근대농업의 중심지로 부상했다. 통일벼를 비롯한 숱한 농작물의 품종 개량이 수원에서 이뤄졌다.

수원은 서울 남쪽의 지방 도시이지만 독자적 특수성을 갖고 있다. 정조 이래 조선 후기 모든 국왕이 찾은 유일한 도시가 수원이다. 이런 역사적 전통과 저력은 수원로(水原路) 개설과 더불어 1905년 경부철도 부설 및 권업모범장(농촌진흥청)과 농림학교(서울농대) 설치로 이어지면서 수원은 한국 근대농업의 중심지로 부상했다. 통일벼를 비롯한 숱한 농작물의 품종 개량이 수원에서 이뤄졌다.이런 지리적 이점과 역사·문화적 전통은 수원이 전통적 대도회지 특성과 함께 근대적 도시로 변천하는 데 영향을 미쳤다. 농업과 최첨단산업의 중심지로 거듭나며 120만명의 대도시로 성장하도록 했다. 수원을 보면 한국이 보인다. 그래서 수원은 한반도의 배꼽이다.

한동민 < 수원화성박물관장 >

[한경닷컴 바로가기] [스내커] [한경+ 구독신청]

ⓒ 한국경제 & hankyung.com, 무단전재 및 재배포 금지