콧대 높은 GM

"생산성 향상·차종 다양화…독자생존 능력 충분하다"

애타는 크라이슬러

"조만간 공급과잉 온다…몸집 불려야 생존 가능"

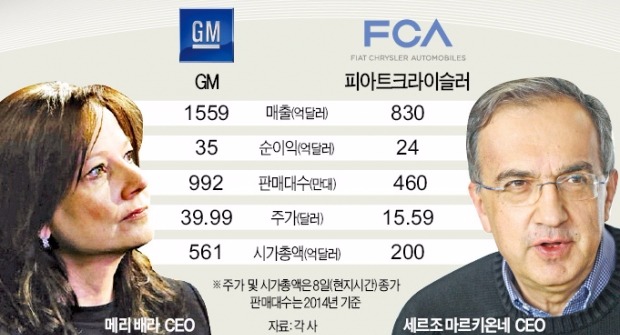

[ 뉴욕=이심기 기자 ] 피아트크라이슬러가 제너럴모터스(GM)를 인수합병(M&A) 테이블로 끌어내기 위해 새로운 방법을 쓰고 있다.

월스트리트저널(WSJ)은 9일 세르조 마르키온네 크라이슬러 최고경영자(CEO)가 주주행동주의 헤지펀드에 GM 이사회를 설득, 두 회사 간 합병이 성사될 수 있도록 도와줄 것을 요청했다고 보도했다. 지난 3월 메리 배라 GM CEO에게 인수협상을 제안했다가 퇴짜를 맞은 마르키온네 CEO가 헤지펀드에 도움을 요청한 것. 신문은 헤지펀드가 3월 배라 CEO를 굴복시켜 50억달러 규모의 자사주 매입에 나서도록 한 점을 지적하며 마르키온네가 이들 헤지펀드의 힘을 M&A에 쓰겠다는 전략이라고 분석했다.

당시 헤지펀드의 위임을 받은 해리 윌슨은 GM을 상대로 80억달러 규모의 자사주 매입과 함께 자신을 등기임원으로 선임해줄 것을 요구했다. 윌슨은 글로벌 금융위기 당시 부도에 직면한 GM을 살리기 위해 2009년 미국 정부가 구성한 구제금융 자문단에 참여�杉?인물이다. 윌슨은 이후 아팔루사매니지먼트를 비롯한 5개 헤지펀드의 위임을 받아 2%의 GM 의결권을 확보했다.

헤지펀드를 등에 업은 그는 자신의 요구를 받아들이지 않을 경우 주주총회에서 표대결을 벌이겠다고 GM 경영진을 압박했다. 배라 CEO는 이미 주주들에게 많은 배당금을 지급한 만큼 자사주 매입은 불가하다고 버텼다. 그러나 결국 압박에 못 버티고 50억달러 규모 자사주를 매입하는 선에서 타협했다. 외신들은 GM이 헤지펀드에 무릎을 꿇었다고 대대적으로 보도했다.

이런 헤지펀드의 힘을 빌려 M&A를 성사시키자는 게 마르키온네 CEO의 생각이다. 그는 “GM이 아직 자사주 매입에 나서지 않았다”며 “보유현금을 주가 부양에 쓰기보다 기업 규모를 늘리는 데 사용하는 것이 더 낫다”고 주장했다.

지난해 24억달러의 순이익을 올리며 크라이슬러의 경영을 정상화시킨 마르키온네 CEO가 GM에 끊임없이 구애를 보내는 이유는 생존을 위한 전략으로 해석된다. 마르키온네 CEO는 “내년에 폭스바겐, GM, 도요타 등 연간 1000만대 이상을 생산하는 세계 3대 자동차 업체 간 통합이 일어날 것”이라고 말했다. 크라이슬러의 지난해 생산량은 ‘빅3’의 절반 수준인 470만대다. 장기적으로는 나홀로 살아남기 어렵다고 판단한 것이다.

또 앞으로 생존하려면 ‘규모의 경제’가 필수라는 설명이다. 크라이슬러 북미사업부의 1분기 영업이익은 3.7%로 GM의 절반 수준에 불과하다. 지금은 이익을 내고 있지만, 향후 자동차산업의 침체와 배출가스 규제 강화, 신기술 투자에 대응하기 위해 규모의 경제를 이루지 않고는 생존 자체가 어렵다는 것이다. 마르키온네는 지난 3월 배라 CEO에게 M&A를 제안한 이메일에서도 “두 회사가 힘을 합치면 수십억달러의 비용을 절감해 강력한 힘을 갖게 될 것”이라고 설득했다.

그러나 GM으로선 아쉬울 게 없다. 이미 차종을 다양화하고, 글로벌 생산기지를 확충하면서 사업구조 개편을 끝냈다. 생산성 향상과 내부 통합을 통해 비용을 절감하면서 회사의 수익성도 높였다. WSJ는 “이미 GM은 독자생존할 수 있는 충분한 규모의 경제를 갖추고 있다”고 보도했다.

뉴욕=이심기 특파원 sglee@hankyung.com

[한경+ 구독신청] [기사구매] [모바일앱] ⓒ '성공을 부르는 습관' 한국경제신문, 무단 전재 및 재배포 금지