주유소 인근 골목마다 차량 대기 행렬…자리 맡아주기 알바·웃돈 주유 거래도

초저가 생필품 배급량은 '들쭉날쭉'…상점엔 물품 종류 적고 가격도 싸지 않아

(아바나=연합뉴스) 이재림 특파원 = "여기가 끝이 아니라, 이 코너에서 옆으로 돌면 차들이 쭉 있어요"

19일 오전(현지시간) 출근 시간대의 쿠바 수도 아바나 도심 한복판 말레콘 도로는 한적했다.

이따금 지나가는 형형색색의 클래식 승용차와 노란색 택시, 이 나라 정부에서 직접 운영하는 관광버스, 앞부분에 러시아어가 적힌 미니카 등이 주변 차량과 여유 있는 간격을 유지한 채 빠르지 않게 지나갔다.

차량으로 북적이는 곳은 큰 도로 바로 옆 골목이었다.

인도 변에 족히 50대는 돼 보이는 승용차들이 줄지어 늘어서 있었고, 몇 분에 한 번씩 딱 앞 차량이 비워준 자리만큼만 앞으로 이동했다.

운전석에서 휴대전화를 보고 있던 자영업자 호세 루이스(42)가 "목적지는 저기"라며 손가락으로 가리킨 곳에 주유소가 있었다.

호세 루이스는 "나 같은 경우 보통 2주에 한 번 1시간 이상 기다려 주유하는 게 일상"이라며 "주유소에 기름이 항상 들어오는 게 아니기 때문에, (기름이 있다는) 정보를 받게 되면 이곳에 온다"고 했다.

그는 그러면서 "여기 살다 보면, 기름(냄새)이 꽃향기 같을 것"이라고 말하며 너털웃음을 지었다.

이날 주유 차량 행렬은 주택가를 따라 굽이굽이 꼬리를 물고 있었다.

줄의 마지막 차량인 줄 알았던 하늘색 초소형 차 운전자 일레나(55)는 미소와 함께 "(코너) 왼쪽에도 줄이 이어지는 게 보이나? (기름을 넣고 싶다면) 저쪽 끝으로 차량을 이동해야 한다"고 일러주기도 했다.

이는 쿠바의 경제난, 특히 연료 부족에 따른 일상생활의 단면 중 하나다.

쿠바 정부는 금융 거래를 복잡하게 만든 미국의 제재가 자국 내 경제 위기를 심화했다고 보고 있는데, 특히 석유 수입을 제한한 조처가 주민들의 삶을 피폐하게 하고 있다고 성토하고 있다.

하지만, 쿠바의 연료난은 사회주의 국가 특유의 계획경제 정책에도 일정 부분 책임이 있다.

현재 쿠바 휘발유 가격은 ℓ당 30페소로 책정돼 있다. 세금 등에 적용되는 공식 환율(1달러=25페소)로 따지면 1달러 25센트(1천690원 상당) 정도로 싸지 않다.

그러나 쿠바 공식 환전소에서 적용하는 환전 환율로 계산하면 다르다. 1달러에 120페소인 이 계산법으로 보면 ℓ당 25센트(333원)로 훅 내려간다.

문제는 달러를 보유한 현지인이나 외국인이 웬만해선 이 공식 환전 환율로 돈을 바꾸지 않는다는 점이다. '비공식' 환전 환율(1달러=300페소)이 있기 때문이다.

이를 적용해 계산하면 휘발윳값은 ℓ당 10센트(133원 상당)에 불과하다. 사실상 공짜나 다름없다.

쿠바에서는 이 때문에 다른 사람 대신 주유 대기 자리를 맡아 주는 파트타임 직업도 있다고 한다.

급할 땐 4∼5배 가까운 웃돈을 주고 기름을 넣는 사례도 있다.

실제 이날 한 현지 주민은 차량 대기 행렬 한 블록쯤 떨어진 곳에서 따로 구입한 연료를 자신의 오토바이에 넣기도 했다.

아무리 석유를 팔아도 적자를 낼 수밖에 없는 이 구조를 개선하기 위해 쿠바 정부는 지난달 연료비 500% 인상 방침을 밝히기도 했으나, 국민들의 반발 조짐 속에 시행 시점(애초 2월 1일)은 계획보다 미뤄졌다.

실제 연료비를 이렇게 한 번에 올릴 수 있을지도 의문이다.

인상되면, 40ℓ들이 연료 한 통이 6천240페소, 비공식 환율로 20달러(2만6천650원 상당)가량 된다. 이 나라 한 달 평균 월급으로 알려진 4천200페소(14달러·1만8천690원)를 웃돈다는 뜻이다.

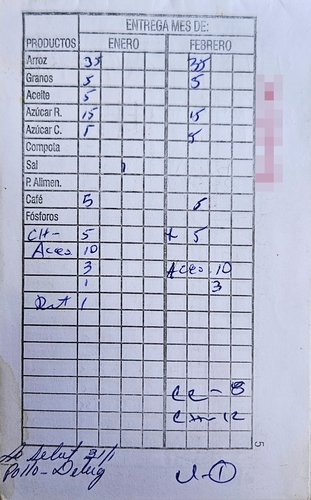

경제난은 닭고기, 담배, 빵, 비누 등을 거의 무료로 주는 생필품 초저가 배급 시스템에도 영향을 미치고 있다.

익명을 요구한 한 주민은 '리브레타'라고 불리는 배급 카드로 얻을 수 있는 물품이 들쭉날쭉하다고 하소연했다.

그는 "육류는 거의 없다고 봐야 한다"며 "콩과 비누 같은 것도 양이 그때그때 다르다"고 전했다.

반면, 한때 진열대에 물건이 텅텅 비어 있던 상점들 상황은 상대적으로 나아진 것처럼 보였다.

일부 외곽 지역에서는 아직 물건 구하기가 쉽지 않다고는 하지만, 수도 아바나에서는 작은 가게에서 소규모로 물품을 가져다 놓고 파는 상인들의 모습이 곳곳에서 눈에 띄었다.

물건 구성이 다양한 편은 아니었지만, 먹거리나 생필품 구하기가 마냥 어렵지 않다는 뜻이다.

이는 쿠바에서 '미피메스'(mipymes·Micro, Pequenas y medianas empresas)라고 부르는 민간 중소 규모 기업 설립을 2021년 9월부터 승인해준 것에 따른 변화다.

한인 1호 쿠바 영주권자인 정호현 한글학교장은 "예전에는 쿠바에서 소매업을 하는 게 엄격히 제한돼 있었지만, 지금은 직원 수 규정 등을 지키면서 업주가 물건을 팔 수 있다"며 "이 때문에 최근 들어 상점이 급격히 늘었다"고 말했다.

다만, 가격은 현지 주민 입장에선 마음 놓고 이것저것 골라 담을 만큼 저렴한 편은 아니다.

특히 달걀, 감자, 우유 등 시장 통제 품목 경우 배급 외에 돈을 주고 구입할 수는 있지만, 예컨대 달걀 30개가 3천 페소에 달할 정도로 매우 비쌌다.

점심 때쯤 한 모녀는 구멍가게에서 120페소(비공식 환율 기준 540원 상당)짜리 작은 치즈피자를 사 들고 총총 귀가했다.

이 피자를 35판 사면, 쿠바 평균 한 달 월급이 사라진다.

walden@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>