모든 동영상 필터링하는 동안 등장하는 문구 때문에 생긴 해프닝

플랫폼 사업자가 동영상 보는 게 아니라 디지털 코드 일치 여부 확인

(서울=연합뉴스) 장하나 기자 = 일명 'n번방 방지법'(개정 전기통신사업법 및 정보통신망법)의 시행으로 주요 플랫폼 업체가 불법 촬영물 필터링에 나서자 일부 온라인 커뮤니티에 "고양이 동영상을 올렸는데 (불법 촬영물) 검토 의견이 떴다"는 글이 올라오는 등 논란이 커지고 있다.

여기에 윤석열 국민의힘 대선후보가 12일 페이스북에 "귀여운 고양이, 사랑하는 가족의 동영상도 검열의 대상이 된다면 그런 나라가 어떻게 자유의 나라겠냐"고 비판하고 나서는 등 정치권에서도 공방이 벌어지고 있다.

실제로 '고양이 동영상'처럼 성 착취물과 거리가 먼 영상도 사전에 모니터링되는 걸까.

결론부터 말하자면 이용자가 업로드하는 동영상을 사업자가 직접 확인하는 것은 아니다.

'고양이 동영상' 논란의 경우 해당 영상이 불법 촬영물로 판단돼 '검열' 대상이 됐다기보다는 공개된 게시판에 올라오는 모든 동영상을 대상으로 코드의 일치 여부를 확인하는 과정에서 생긴 일종의 해프닝으로 보인다.

실제로 카카오톡 오픈채팅방에 동영상을 올리면 '전기통신사업법에 따라 방심위에서 불법 촬영물 등으로 심의·의결한 정보에 해당하는지 검토 중입니다'라는 문구가 뜬다.

이는 불법 촬영물 식별에 10초 안팎의 시간이 걸리기 때문이다. 이후에는 평소와 같이 전송된다.

카카오 측은 "(이용자가) 영상과 움짤(움직이는 사진)을 발신했고, 이를 수신하기 전에 필터링 기술을 적용해 영상을 기술적으로 검토하는 시간이 필요하기 때문에 문구가 뜨는 것"이라며 "카카오톡의 경우 (필터링 기술은) 오픈채팅방 중에서 그룹채팅방에만 적용된다"고 말했다.

작년 6월 개정된 전기통신사업법과 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(정보통신망법)은 웹하드사업자와 매출액 10억원 이상 또는 일평균 이용자 10만명 이상의 SNS·커뮤니티, 인터넷개인방송, 검색포털 등의 기업(부가통신사업자)은 불법 촬영물 등의 유통 방지를 위한 기술적·관리적 조치를 의무화했다.

이에 따라 일반에 공개·유통되는 정보 중 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 사람의 신체를 촬영 대상자의 의사에 반해 찍은 영상이나 아동·청소년성착취물 등이 유통되지 않도록 삭제나 접속 차단 등의 조처를 해야 한다.

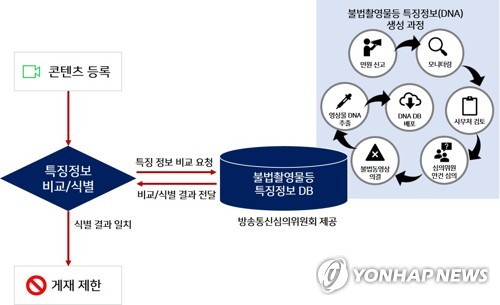

방송통신위원회에 따르면 방통위와 과학기술정보통신부는 8월부터 불법 촬영물 등에 대한 표준 필터링 기술과 공공 DNA 데이터베이스(DB)를 제공하고 있다.

과기정통부와 한국전자통신연구원(ETRI)은 사이트에 게시되는 영상물의 특징값(DNA)을 딥러닝 기반으로 추출하고, 특징값 간 비교를 통해 방송통신심의위원회가 관리 중인 불법 촬영물과의 매칭 여부를 식별하는 소프트웨어를 개발했다.

네이버와 카카오 등 사업자는 이 프로그램에 따라 불법 촬영물의 디지털 코드와 이용자가 올리는 동영상 코드의 일치 여부를 확인하게 되는 셈이다.

네이버의 경우 블로그나 카페, 지식인 등에 게시물을 올릴 때 동영상을 업로드하고 포스팅을 완료하는 시점 직후에 필터링 기술이 적용된다. 이 단계에서 불법 촬영물 등의 코드와 일치한다고 판단될 경우 영상을 제재해 다른 이들이 볼 수 없도록 하는 식이다.

네이버는 2017년부터 부적절한 내용을 담은 이미지(음란물)가 등록될 경우 이를 실시간으로 감지해 검색 노출을 막는 인공지능(AI) 음란물 필터링 기술인 '네이버 엑스아이(X-eye)'를 운영해왔다.

네이버 관계자는 "작년 3월부터 선제적으로 유해 게시물을 업로드하면 제재될 수 있다고 공지했다"며 "기존에 이용자 보호를 위해 운영하던 엑스아이 시스템에 (DNA 필터링 기술을 적용해) 성적 게시물까지 포함하는 셈"이라고 설명했다.

불법 촬영물의 디지털 코드는 기존에 방심위가 신고를 받거나 모니터링해서 누적된 성 착취물 등 불법 촬영물의 DB를 기반으로 영상의 화면 특징 정보 등을 디지털 신호로 전환해 고유의 식별 코드로 만든 정보다.

사업자는 영상물의 원본을 가지고 있지 않고 디지털 신호의 일치 여부만 확인하게 된다. 이용자가 올리는 영상의 내용 역시 사업자는 알 수 없다.

김미정 방통위 인터넷윤리팀장은 "공개된 게시판에 한해 일반에게 공개, 유통되는 영상을 대상으로 디지털 신호의 일치 여부를 확인하는 일종의 기계적인 방식"이라며 "공개된 공간에서의 재유통, 2차 피해를 막기 위한 것이지 영상의 내용에 뭐가 들었는지는 알 수 없다"고 강조했다.

hanajjang@yna.co.kr

<<연합뉴스 팩트체크팀은 팩트체크 소재에 대한 독자들의 제안을 받고 있습니다. 이메일(hanajjang@yna.co.kr)로 제안해 주시면 됩니다.>>

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>