부커상 남아공, 공쿠르상 세네갈, 노벨문학상 탄자니아 출신 휩쓸어

(요하네스버그=연합뉴스) 김성진 특파원 = 올해는 팬데믹(전염병의 세계적 대유행) 속에서 아프리카 문학의 황금시대라 할 만하다.

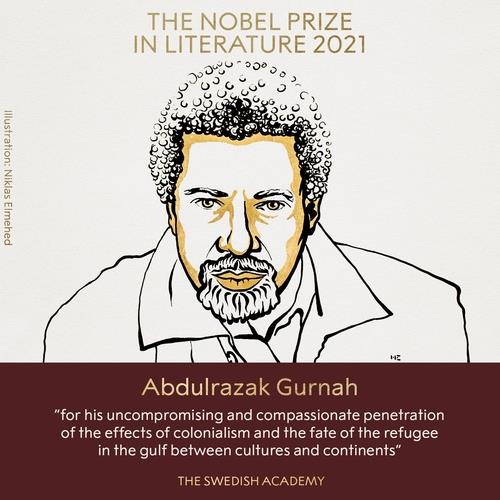

지난 3일 남아공 작가 데이먼 갤것이 부커상(해당 작품 '약속')을, 10월에는 탄자니아 난민 출신 압둘라자크 구르나가 노벨 문학상(대표작 '낙원')을, 지난주 세네갈 작가 모하메드 은부가 사르가 프랑스의 권위 있는 공쿠르상('인간의 가장 비밀스러운 기억')을 탔다.

아프리카 출신 작가들이 이례적으로 세계 3대 문학상을 휩쓴 것이다.

그런가 하면 1986년 노벨문학상 수상자인 월레 소잉카가 거의 50년 만에 새 소설 '지구상에서 가장 행복한 사람들의 땅에선 온 연대기'를 출간했다.

남아공도 아파르트헤이트(흑인 차별정책) 치하에서 흑인들에게 사실상 내부 식민지였다고 한다면 이들 작품은 대체로 아프리카의 탈(脫)식민 후 역사의식이 화두로 관통하고 있다고 볼 수 있다.

아직은 아프리카 출신 작가들이 영어와 프랑스로 작품을 내는 것이 대세다

하지만 아프리카 토착 언어로 작품을 표현하는 것도 남아공에서 눈에 띈다.

지난 8일 발표된 남아공 문학상(SALA)에서 신설된 '지역 시인상'과 관련, 영어가 아니라 아프리칸스(백인 토착언어), 시총가(흑인 종족언어) 등의 언어로 시를 쓴 두 작가가 수상했다.

갤것은 지난 9일 AP통신과 인터뷰에서 아프리카의 목소리를 듣기 싫어하던 유럽과 미국이 마침내 귀를 기울이기 시작했다고 평했다.

'약속'은 243쪽 분량으로 작품에 화자의 따옴표(' ', " ") 대화 표시가 전혀 없는 독특한 형식의 소설이다.

아파르트헤이트 폐지 전후로 스바르트 가문의 수십 년간에 걸친 일대기를 시대상과 함께 차분히 펼쳐놓았다.

어머니 레이철이 죽을 당시 자신을 끝까지 돌봐준 흑인 가사도우미인 살로메에게 자신의 집을 유산으로 주도록 남편에게 약속하게 한다.

하지만 남편 스바르트와 그 아들 안톤과 딸 아스트리드가 그 약속을 지키지 않은 채 연이어 비극적 죽음을 맞는다. 결국 막내딸 아모르가 뒤늦게나마 자신 몫의 유산을 살로메에게 증여하는 방식으로 소설은 끝난다.

'약속'은 아파르트헤이트 폐지 후 지금까지 한 세대 동안 달성하지 못하고 유산된 공동체적 약속에 대한 소설적 표현일 수 있다.

물론 그 약속을 이행하는 정치적 주체는 백인이 아니라 집권당 아프리카민족회의(ANC)의 몫이다. 하지만 일반 흑인과 평균 다섯 배나 소득격차가 난다는 백인 유산 계층도 그 책임에서 자유로울 수만은 없을 것이다.

ANC는 이달 1일 치러진 지방선거에서 역대 처음으로 과반수 달성에 실패했다. 지방정부 구성에서 울며 겨자 먹기로 연정을 할 수밖에 없는 처지가 됐다.

제1야당인 소수 백인 정당 민주동맹(DA)과 제3당 급진좌파 경제자유전사(EFF), 이번 투표에서 약진한 다른 군소정당이 어떤 협치를 이뤄갈지 관심이다.

ANC 입장에서 뒤돌아보면 지난 7월 남아공에서 300명이 넘는 사망자를 낸 대규모 약탈과 방화 사태는 이번 선거 참패의 전조였다고 볼 수 있다.

넬슨 만델라와 아파르트헤이트를 종식한 공로로 1993년 노벨평화상을 탔던 마지막 백인 대통령 프레데리크 데 클레르크가 11일 별세했다.

2013년 타계한 만델라와 더불어 아파르트헤이트 종식의 상징적 주역이 둘 다 세상을 떠났다.

역사의 한 페이지가 넘어간 셈이다.

평론가 신형철은 평론집 '몰락의 에티카'에서 "좋은 소설에는 '현실 자체'가 있는 것이 아니라 '현실과의 긴장'이 있다"고 했다.

갤것은 자신의 소설 하나로 당장 세상이 바뀌지 않겠지만 "다른 한편으로 책들은 점증적으로 인간의 인식을 바꾼다고 나는 믿는다"고 밝혔다.

아프리카 문학이 황금기를 구가하는 이때 국내에도 이들 문제적 작가의 소설이 활발하게 번역돼 소개되길 바란다.

sungjin@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>