내달초 회고록 출간…알코올 중독·형수와 불륜 등 털어놔

재활치료 권유하며 "아버지 긴 시간 울었다"…트럼프엔 "비열한 사람" 맹공

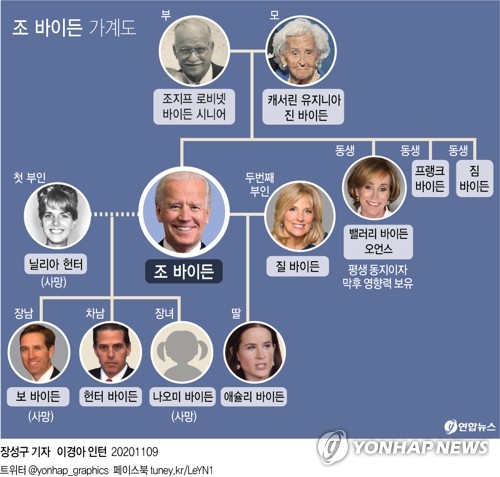

(워싱턴=연합뉴스) 류지복 특파원 = 조 바이든 미국 대통령의 '아픈 손가락'으로 불리는 차남 헌터 바이든이 애잔한 가족사를 털어놨다.

31일(현지시간) 뉴욕타임스와 AP통신 등에 따르면 헌터는 내달 초 출간되는 회고록 '아름다운 것들'(Beautiful Things)에서 과거 마약과 알코올 중독, 형수와의 불륜, 아버지의 후광 논란 등에 대한 생각을 담았다.

바이든 대통령은 불운한 가족사를 갖고 있다. 상원의원 당선 한 달만인 1972년 12월 교통사고로 아내와 13개월 된 딸을 잃었다. 당시 차량엔 헌터도 타고 있었다. 또 2015년엔 끔찍이 아끼던 장남 보 바이든을 뇌암으로 먼저 보냈다.

유년시절 암울한 기억 탓인지 헌터는 변호사 자격까지 땄지만, 마약과 알코올 중독에 빠져들었다. 2014년엔 코카인 양성 반응으로 군대에서 불명예 전역했고, 그 사이 20년간 이어온 결혼생활이 파경을 맞기도 했다.

그는 과거 주류 가게까지 한 블록을 이동하면서도 손에 술을 들고 있어야 했고, 매일 아침 일어났을 때 첫 기억이 전날 마약을 했다는 것일 정도로 중독이 심했다고 회상했다.

고속도로변의 59달러(6만6천원)짜리 모텔을 전전하는 모습을 보이며 자신보다 가족을 더 겁먹게 했다고 말할 정도다.

20대 때부터 과음을 시작한 헌터는 재활 치료를 받았지만 7년 후에 재발했다. 이때는 바이든 대통령이 버락 오바마 대통령의 부통령직 러닝메이트에 오르고, 헌터가 수입이 괜찮던 로비 관련 업무를 중단한 시점이기도 했다.

그는 재활 치료에 들어갔지만 형이 뇌암으로 사망한 이듬해인 2016년 또다시 중독에 빠졌다.

당시 바이든 대통령은 아들이 살던 아파트로 두 명의 상담사와 함께 찾아와 "네가 좋은 상태가 아니라는 것을 안다. 도움이 필요해"라고 설득했다. 헌터는 "그(아버지)는 결코 나를 버리거나 피하거나 재단하지 않았다"고 적었다.

헌터가 이를 거부하자 바이든 대통령이 겁에 질려 차로로 쫓아오면서 자신을 포옹하고 어둠 속에서 붙든 뒤 "가장 긴 시간 동안" 울었다는 일화도 담겨 있다.

현재 51세인 헌터는 형의 사망 이후 빚어진 형수와 불륜에 관해 두 사람 모두 사랑했던 사람을 잃은 데 따른 괴로움의 유대에서 시작됐다고 말했다. 그러나 이 관계의 파경은 비극을 심화했을 뿐이라며 "사라진 것은 영원히 사라졌을 뿐임을 분명히 했다"고 썼다.

형 보 바이든은 유년시절 교통사고 비극 후 병원에서 깨어났을 때 자신에게 반복해서 '사랑해'라는 말을 들려준 사람이었다. 이 책의 제목도 형의 뇌암 판정 후 두 형제가 인생에서 중요한 것을 강조하기 위해 서로 사용했던 말이라고 한다.

그는 어린 시절 비극이 자신의 중독에 대한 변명은 되지 못할 것이라면서도 사회생활을 하면서 '군중 속의 외로움'을 느꼈다고 털어놓기도 했다.

헌터는 아버지가 부통령이던 시절 자신이 우크라이나 가스회사 부리스마의 이사로 활동한 경력을 놓고 도널드 트럼프 전 대통령이 작년 대선 기간 부패행위라고 몰아붙인 데 대해서는 신랄하게 비판했다.

그는 자신이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 공격을 막아내는 방어벽 역할을 했다면서 아버지의 이름이 자신의 채용에 영향을 미쳤겠지만 "비윤리적인 행동을 한 적이 없고 부정행위로 기소된 적도 없다"고 주장했다.

그러면서 트럼프 전 대통령에 대해 재선을 위해 자신을 대리물로 활용한 '비열한 사람'이라고 맹비난했다.

헌터는 현재 전처와 사이에 태어난 세 딸, 재혼 후 낳은 1살짜리 아들과 함께 살고 있다. 아들 이름은 형과 같은 '보'다.

jbryoo@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>