KAIST 김세윤 교수 "이노시톨 대사 효소 제거해 공포 소거 조절"

(대전=연합뉴스) 이재림 기자 = 두렵고 무서웠던 기억에서 벗어나게 하는 뇌 조절 효소가 발견됐다.

한국연구재단은 한국과학기술원(KAIST) 김세윤 교수 연구팀이 뇌의 흥분성 신경세포에서 이노시톨 대사 효소를 제거하면 공포기억 소거 현상을 조절할 수 있다는 사실을 규명했다고 7일 밝혔다.

연구는 미국 존스 홉킨스 의대·뉴욕대·컬럼비아 의대 팀과 함께 진행했다.

현대 사회에서 공포증이나 외상후 스트레스 장애(PTSD)는 심하면 정신건강과 일상생활에 큰 문제를 일으킨다.

질환을 이해하고 치료하기 위해 학계에선 공포기억의 소거(extinction of fear memory) 과정을 중요하게 다루고 있다.

공포기억의 소거는 단순한 기억의 소멸을 넘어 공포 자극에 동기화한 기억을 억제하는 또 다른 학습 방식이다.

예컨대 공포기억을 불러온 사건과 비슷한 상황에 환자를 반복적으로 노출해 '그것이 위험하지 않다'는 것을 서서히 확인시키는 과정을 말한다.

연구팀은 뇌의 흥분성 신경세포에 발현되는 이노시톨 대사 효소가 공포기억 소거 조절에서 핵심 역할을 담당한다고 설명했다.

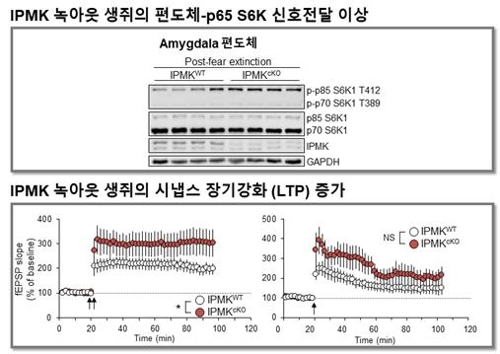

실험에서 생쥐의 흥분성 신경세포에서만 이노시톨 대사 효소를 제거하자, 공포기억 소거 반응은 빨라졌다.

이 효소가 제거된 생쥐 편도체(동기·기억·감정 등 정보를 처리하는 뇌 부위)에서는 공포기억의 소거 반응을 전달하는 신호 전달계 활성화가 동반했다.

이노시톨 대사 효소는 음식으로 섭취하거나 생체 내에서 합성된 이노시톨(포도당 유사물질)을 인산화해주는 효소다.

세포 성장이나 신진대사에 관여한다는 그간의 사실에 더해 뇌 기능 조절에서 중요한 역할을 한다는 게 이번 연구를 통해 밝혀진 셈이다.

김세윤 교수는 "심각한 뇌 질환에 대한 치료 방법을 설계하는 데 이바지할 것"이라며 "이노시톨 대사 효소의 신경계 신호전달 조절에 관한 분자적 작용과정 연구를 지속해서 진행할 예정"이라고 말했다.

연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단 뇌과학원천기술개발사업과 기초연구사업(선도연구센터) 지원으로 수행했다.

성과를 담은 논문은 지난달 28일 미국국립과학원회보(PNAS)에 실렸다.

walden@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>