50년 전 학생운동 이끈 콘벤디트 "68은 잊어라, 그때와 지금은 다른 세상"

전 세계 反권위주의 변혁운동과 정치지형에 심대한 영향…'68은 현재진행형'

(파리=연합뉴스) 김용래 특파원 = #장면 1 : 50년 전 낭테르대의 학교 점거시위를 주도하며 일약 68혁명의 '아이콘'으로 떠오른 '빨갱이 대니'(Dany le rouge) 다니엘 콘벤디트(68)는 올해 낭테르대의 68년 5월 50주년 기념행사 초청을 거부했다.

68의 의미에 대해 그는 프랑스의 청년들에게 2008년 펴낸 저서 '68을 잊어라'에서 이렇게 일갈했다.

"68년 5월은 이제 잊어라. 68년 5월은 역사의 가속 페달이었지만, 오늘날 우리는 완전히 다른 세상, 다른 사회에 살고 있으니."

68혁명 50주년인 올해 5월, 에마뉘엘 마크롱 대통령을 지지한다는 전 녹색당 정치인 콘벤디트는 쇄도하는 강연과 인터뷰 요청을 거부한 채 "68을 지난 49년간 기념해왔다. 올해 5월은 조용한 수도원에 가서 구름이나 보겠다"고 일찌감치 선언했다.

#장면 2 : 지난 3월 25일 파리국립미술학교(Beaux-arts de Paris) 전시장에는 68혁명 50주년을 기념 특별전을 찾은 기자의 눈에 낯익은 얼굴이 들어왔다. 니콜 벨루베 프랑스 법무장관이 휴일 지인과 함께 조용히 전시를 관람하러 온 것.

청바지와 운동화 차림의 벨루베 장관은 68년 5월 당시의 급진적인 표어와 포스터들을 파리 시민들 사이에 섞여 한 시간 가량을 유심히 관람한 뒤 조용히 자리를 떴다.

경호원과 함께 장관이 전시장을 빠져나가자 파리지앵들은 그제야 "법무장관이 왔다갔다"고 수군거렸다.

체제에 저항하던 68혁명의 과격한(?) 포스터들을 '체제의 수호자' 격인 법무장관이 캐주얼한 차림으로 관람하는 모습은 68의 저항정신을 체제 안으로 포섭해 기념하고 또 순치하는 현재 프랑스의 모습을 단적으로 보여주는 것 같았다.

#장면 3 : 1968년 변혁의 열망이 서유럽을 뒤흔든 지 50년이 지난 지금, 파리는 철도파업과 대학생 동맹휴업이 한창이다. 최근 파리의 한 국립대 캠퍼스에는 학생들이 의자와 책상 등으로 바리케이드를 쌓고 학교를 점거한 채 이런 현수막을 내걸었다.

"68년 5월, 그들은 기념하고 우리는 계승한다."

프랑스 철도노조와 대학생들이 정부의 국철 개편과 대입제도 개혁에 맞서 벌이는 대규모 집회에도 68혁명의 정신을 계승하자는 구호가 흔하게 들려온다.

급진좌파 진영과 노조들은 마크롱의 자본 친화적 사회개편 시도에 맞서 학생들에게 정부 투쟁 동참을 호소하면서 68의 저항정신을 들고 나왔다.

공교롭게도 68의 시작점인 낭테르대에서 철학을 공부했던 마크롱 대통령은 집권 후 대통령의 강력한 권위를 내세웠고, 권위주의적 리더라는 비판을 받고 있다. 68년 당시 대통령이었던 샤를 드골에게 가해졌던 비판과 흡사하다.

파리 시내의 학생 연좌농성에 참여하던 한 대학생(여)은 "마크롱처럼 강력한 대통령도 굴복시킬 수 있다는 것을 이미 1968년의 역사가 보여주지 않았느냐"고 반문하며 자신감 있는 표정을 지어 보였다.

◇50년 전 높은 경제력과 미래 낙관 속에 저항정신 분출

하지만 지금과 50년 전 프랑스의 상황은 비슷한 점 보다는 다른 지점이 훨씬 많은 게 사실이다.

50년 전 프랑스는 전후 부모세대의 재건을 바탕으로 이른바 '영광의 30년'을 구가하던 중이었다. 그러나 지금 프랑스는 오랜 경기 침체와 9%가 넘는 실업률, 22%에 이르는 청년실업률로 젊은 층은 짓눌려있다. 영광의 30년은커녕 내일도 잘 보이지 않는다.

"반세기 전 거리로 나선 청년들은 미래를 바꾸려고 했지만, 오늘날 성난 프랑스 군중들은 과거에 매달리려고 한다."

파이낸셜타임스의 칼럼니스트 필립 스티븐스는 최근 칼럼에서 프랑스 노조와 급진좌파 진영이 대정부 투쟁에 68을 다시 들고나온 것을 이렇게 힐난했다. 내일(미래)이 두려운 프랑스인들이 과거(68년의 기억)에 매달려서 전진하지 못한다는 것이다.

68의 직접적 수혜를 입고 탄생한 유럽 최강의 중도좌파 정당이었던 프랑스 사회당의 현재 모습은 어떠한가.

사회당 정부에서 장관을 지낸 마크롱이라는 '이단아'의 돌풍에 이 거대정당은 맥도 못추고 대선·총선에서 잇따라 참패, 명맥만 겨우 유지하는 소수정당으로 전락해버렸다.

이런 상황에서 오늘날 프랑스의 우파 역사학자들과 사회이론가들은 68을 당시 청년층의 일탈이나 현재에 별 의미가 없는 역사적 유산으로 치부해버리기도 한다.

68에 주도적으로 참여한 베이비부머 세대가 중년에 진입하고, 당시 주도세력이 사회민주주의에 기반한 중도 정치인들로 성장하면서 70∼80년대에 이미 68의 영향은 끝났다는 것이다.

'68년 5월 성대한 저녁'의 저자 파트리크 로트망은 "50년 뒤 프랑스에서 일어난 모든 것들이 1968년 5월의 결과물이라고 생각하는 것을 이제는 멈춰야 한다. 68의 안경으로 오늘날 세상을 보는 것은 정말 무분별한 일"이라고 주장했다.

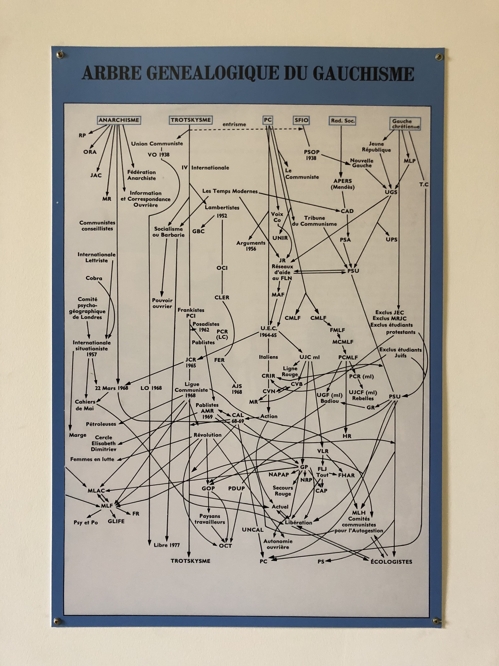

영국의 역사가 리처드 비넨은 68의 공간에서 분출했던 급진주의들은 현재 존재하지 않는다고 했다.

무정부주의, 마오이즘, 무정부주의적 조합주의 등 다양한 급진주의(래디컬리즘)가 죽어버렸다는 뜻에서 그는 최근 펴낸 저서에서 "모든 산맥이 사라져버렸다"고 표현했다.

첨단 현대 자본주의사회에서 68년을 관류했던 이런 이념들을 여전히 붙들고 있는 사람은 조롱거리가 되기에 십상이다.

68의 유산이 '프랑스 지성계와 정치권을 분열시켰고, 개인주의를 부추겨 전통적인 가족의 가치를 와해시켰으며, 노조와 대학생들에게 어떤 형태의 개혁 노력에도 저항하는 분위기를 심어줬다'고 질타하는 이들도 있다.

◇프랑스 유권자 10명 중 8명 "68, 낡은 사회모델에 저항한 순간"

그래도 68년 5월은 현대를 살아가는 프랑스인들의 기억에 여전히 강렬한 순간들이다.

최근 여론조사에선 프랑스 유권자 10명 중 8명이 68을 구시대의 낡은 사회모델에 도전한 긍정적인 역사적 순간으로 본다고 답했다.

기본적으로 68운동은 가부장적 기득권과 권력에 대한 폭발적인 문화·사회적 저항 운동이라는 것 그 자체에 프랑스를 넘어선 세계사적 의미가 있다.

1960년대 많은 서구 국가들에 축적됐던 자유와 권력 사이의 긴장이 폭발적으로 터져 나온 이 사건은 이후 수십 년간 프랑스는 물론 서구 전반의 지적·정치적 풍토에 지대한 영향을 줬다.

68의 복잡다기했던 사상들은 자취를 감췄는지 몰라도 그 권위 타파와 자율의 정신은 성 소수자 인권 운동, 페미니즘, 반인종주의, 사회민주주의 정치운동, 록 음악과 언더그라운드 정신 등 전 세계의 정치·사회·문화 곳곳으로 깊이 스며들었다.

특히 68년 봄, 학생과 노동자가 결합해 연일 벌이던 대규모 집회는 이후 권위주의에 저항하는 집단적 대중운동의 원형이 됐다.

가깝게는 작년 박근혜의 탄핵과 문재인 정부의 탄생을 추동한 한국의 촛불과 최근의 '미투'(#metoo) 운동에도 68의 끈은 이어져 있다.

그런 68의 50주년을 프랑스는 올해 초부터 각종 전시회, 세미나, 독서토론회, 특집 다큐멘터리, 신간 출간 등으로 기억하고 또 기념한다.

하지만 기성체제에 극렬히 저항하던 자유의 운동이 50년 뒤 말끔한 전시관에 '박제'된 채 관람객들을 맞는 모습이 조금 아이러니하게 느껴지는 것도 사실이다.

그렇다면 프랑스 철도노조와 대학생들이 여전히 최루탄 연기 속에 파리 시내의 거리와 광장에서 '다시 68'을 부르짖는 것은 아이러니하지 않은 일일까?

대답은 훗날 역사가들의 몫일 것이다.

yonglae@yna.co.kr

※참고자료: 이성재 '68운동'(책세상·2009년), 파리국립미술학교 '투쟁의 이미지들'(2018.2.21∼5.20) 전시자료, Richard Vinen 'The Long 68: Radical Protest and Its Enemies'(Allen Lane), 프랑스 일간 르몽드, 유럽1 라디오, 파이낸셜타임스 등.

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>