(서울=연합뉴스) 김영현 기자 = 행복나래라는 독특한 기업이 있다.

2012년 1천543억원 규모였던 이 회사 연 매출은 지난해 4천609억원으로 4년 만에 3배나 늘었다.

눈길을 끄는 것은 이 같은 성장세보다는 '하는 일'이다.

행복나래는 '주주사 무배당'을 선언했다. 이익은 모두 사회에 환원된다.

기업 운영 방식도 남다르다. 사회적기업이 만드는 제품을 우선 구매한다.

사회적기업은 비영리조직과 영리조직의 중간 형태로 사회적 목적을 추구하면서 영업활동을 수행하는 기업을 말한다.

행복나래의 뿌리는 SK그룹 내 소모성 자재를 구매대행하던 업체인 MRO코리아다. MRO코리아가 2013년 사회적기업 인증을 획득하면서 행복나래로 탈바꿈했다.

행복나래는 '사회적기업을 돕는 사회적기업'인 셈이다. 행복나래의 규모는 국내 사회적기업 가운데 최대다.

행복나래의 탄생 밑바탕에는 최태원 SK그룹 회장의 사회적기업 육성에 대한 남다른 철학이 깔렸다.

최 회장은 평소 "사회적기업은 기업의 사회적 책임을 넘어 다양한 사회문제의 해결사가 될 수 있다"는 신념을 지닌 것으로 알려졌다.

최 회장의 최근 동선을 살펴보면 '사회적기업 전도사'의 행보라고 해도 과언이 아닐 정도다.

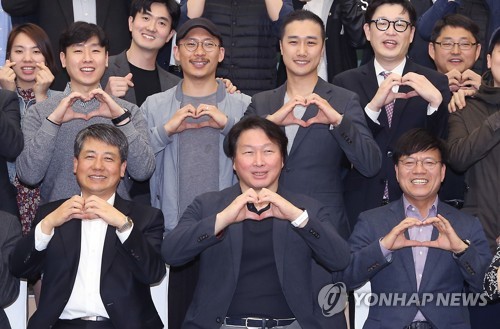

지난 12일 행복나래 사회적기업 협력사 워크숍에 참석한 그는 다음 날인 13일 한국과학기술원(KAIST) 서울캠퍼스에서 사회적기업 전공 대학원생을 대상으로 특강에 나섰다.

20일에는 사회적기업에 인센티브를 지급하는 '제2회 사회성과인센티브 어워드'에 참석했다.

행복나래는 KAIST 사회적기업 전공 대학원과 사회성과인센티브 어워드의 첫 번째 가는 후원사다.

최 회장은 일본 도시바의 반도체 사업부문 인수 등 각종 현안이 쌓여 있음에도 사회적기업 행사는 빼놓지 않고 참석하는 등 각별한 애정을 보이는 것이다.

최 회장의 사회적기업 사랑, 그리고 사회적 가치 창출에 대한 실험은 그 연원이 이미 수년 전으로 거슬러 올라간다.

대를 이은 재벌가 출신임에도 그는 '자본주의의 성장 과정에 문제가 있는 것은 아닐까', '이익만 좇는다는 것이 우리에게 과연 궁극적으로 행복을 가져다줄 수 있는가', '문제가 생기는 속도는 빠른데 해결하는 속도는 점점 느려지는 것이 아닌가'라는 점에 깊은 의문을 갖기 시작했다.

그래서 주목한 곳이 사회적기업이다. 영리기업이 사회적 가치를 높이는 데는 한계가 있으니 아예 '선수'들을 기르는 데 관심을 돌린 것이다.

사회적기업을 육성하자는 마음을 먹었지만 이번에는 다른 문제가 생겼다. 사회적 가치를 평가하는 잣대가 없는 것이다.

착한 일을 하는 기업을 후원하는 일일지라도 재무적인 상황이나 미래 비전을 고려하지 않고 무턱대고 돈을 퍼줄 수는 없는 노릇이었다.

그래서 아예 사회적 가치를 평가하는 잣대를 직접 고안했다.

사회적기업이 창출한 사회적 가치를 정량적으로 측정, 그 결과와 연계해 인센티브를 주는 개념(SPC, Social Progress Credit)이다. 2014년 직접 집필한 사회적기업 전문서 '새로운 모색, 사회적기업'에서 이 개념을 제시했다.

지난 20일 사회성과인센티브 어워드에서는 SPC 개념을 적용해 93개 사회적기업에 48억원의 인센티브를 지원했다.

이 같은 최 회장의 사회적 가치에 대한 관심은 최근 한 발 더 나아가기 시작했다. '공유 경제'의 필요성까지 역설하고 있다.

최 회장은 지난 13일 특강에서 "SK그룹의 자산이 160조원 정도 된다고 한다"며 "우리도 자산 중에 어떤 부분을 공유할 수 있을까를 고민하고 있으며 공유가 확산하면 인프라스트럭처(사회간접자본) 형태가 될 수도 있을 것"이라고 밝혔다.

최 회장의 '착한 기업' 관련 실험은 가족에게까지 확산하는 분위기다.

최 회장의 딸 최민정 해군 중위도 사회성과인센티브 어워드 행사장에 참석해 행복나래의 활동에 깊은 관심을 보이기도 했다.

cool@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>