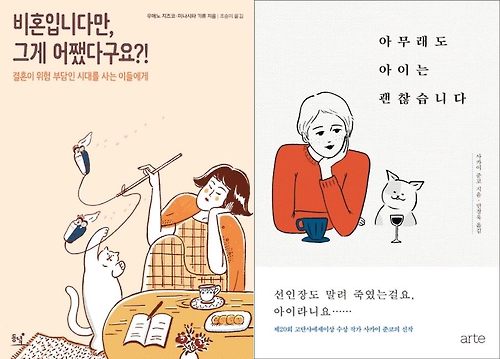

신간 '비혼입니다만, 그게 어쨌다구요?!' '아무래도 아이는 괜찮습니다'

(서울=연합뉴스) 김계연 기자 = 결혼 압박의 계절이 어김없이 다가오고 있다. "만나는 사람은 있니?"에서 시작해 결국 출산율 바닥이라는 나라 걱정으로 끝나는 어른들의 잔소리는 이번 설에도 반복될 게 뻔하다. 이참에 평생 독신으로 살겠다고 말씀드릴까 생각해보지만, 뒷감당이 두렵다.

미혼 아닌 비혼(非婚)이 더는 낯설지 않은 시대, 결심의 문턱에 선 '결혼 적령기' 여성을 위한 지침서가 잇따라 나왔다. 신간 '비혼입니다만, 그게 어쨌다구요?!'는 우에노 치즈코(69·上野千鶴子)와 미나시타 기류(47·水無田氣流), 두 여성 사회학자의 대담으로 결혼은 당연히 해야 할 일이라는 인식을 논파한다.

1960년대 중반, 일본의 혼인율은 100%에 가까웠다. 지금의 30대는 남성 3명 중 1명, 여성은 5명 중 1명꼴로 평생 한 번도 결혼하지 않을 거로 예측된다. '전원 결혼 사회'가 불과 반세기 만에 '비혼 사회'로 바뀌었다. 단순히 불황 탓에 겪는 일시적 현상일까.

일본의 1950∼1960년대는 공업화의 시대였다. 부모에게 물려받은 재산 없이도, 농촌에서 도시로 이주한 남성이 안정적 직장을 얻고 결혼에도 성공했다. 아내가 밖에서 일하지 않아도 충분할 만큼 수입이 넉넉했다.

지금은 외벌이로 부인과 자식을 충분히 먹여살릴 고소득 미혼 남성이 드물다. 남자 연봉과 혼인율은 예나 지금이나 거의 정비례 관계다. 맞벌이를 한다면 가사·육아는 대부분 아내 몫이다. 여자는 시간과 노동력을, 남자는 돈을 잃는 양쪽 다 손해보는 장사가 오늘날 결혼이다.

저자들은 "모두 결혼하는 사회가 오히려 한때였고, 보기 드문 시대"였다고 말한다. 근대화 이전 일본에선 차남 이하는 장가를 들지 않고 평생 부모나 큰형 집에 살았다. 장남이 없어질 경우를 대비해서다. 성인이 됐지만 결혼하지 않은 젊은이들이 마을 공동체의 규제 하에 자유롭게 성관계하는 풍습도 있었다. 전근대 시기 비혼 인구 비율은 20% 정도로 오늘날과 비슷했다.

가족제도의 역사는 둘째 치고 결혼은 무엇보다 개인의 선택인데 왜 국가가 젊은이들 결혼을 못 시켜 안달인 걸까. 사실 국가가 원하는 건 결혼이 아니라 출산, 궁극적으로는 노동력 공급이다. 저자들은 "비혼과 저출산으로 힘든 건 재계뿐"이라며 "그런 사람들을 편하게 해주려고 젊은 여성들이 육아 부담을 짊어져야 할 이유는 없다"고 일갈한다.

그러면 사회는 어떻게 유지되느냐, 너무 무책임한 것 아니냐는 반론에 저자들은 몇 가지 대안을 제시한다. 유럽 여러 나라처럼 결혼과 출산을 분리시키고, 싱글맘도 안심하고 아이를 키울 수 있는 복지제도를 구축하면 된다. 이는 페미니즘의 주된 주장이기도 하다. 이민자를 받아들이는 것도 방법이다. 일본 자민당은 앞으로 50년간 이민자 1천만명을 받겠다는 계획을 이미 2008년 내놨다. 동녘. 조승미 옮김. 292쪽. 1만5천원.

두 사회학자가 노동인구 부족의 책임을 비혼 여성에게 뒤집어 씌우는 데 대한 반박 논리를 제공한다면, 사카이 준코(51·酒井順子)의 에세이 '아무래도 아이는 괜찮습니다'는 보다 사적인 차원에서 무자녀 비혼 여성이 주변의 불편한 시선을 견디는 법에 관한 책이다.

저자는 '아이 없는 독신 여성'이 사회에서 완전한 패배자임을 인정한다. 아이를 낳지 않으면 불완전한 여성이라는 고정관념이 좀처럼 흔들리지 않기 때문이다. 오히려 일본 사회의 우경화 바람을 타고 이런 옛날식 사고가 부활하는 중이다.

아이가 귀중품이자 행복의 조건으로 여겨지는 사회 분위기에서 나이를 먹을수록 괜히 주변의 손가락질이 느껴진다. '결혼하지 않은 형제를 돌보는 게 부담'이라는 제목의 신문기사를 보면 나중에 조카에게 폐만 끼치는 건 아닐까 벌써 미안해진다.

저자는 아이가 없다는 이유로 겪는 설움을 하나하나 담담하게 풀어놓고 또 받아들인다. 하지만 '선인장도 말려 죽이는 타입'인데다 내 일만으로도 허둥지둥하는 자신을 보면 아이를 갖지 않길 잘했다는 생각이 든다.

수십 년 후 사회가 어떻게 바뀔지는 모르지만 일단 아이 없는 사람의 특권을 즐기며 사는 건 어떨까. 아이가 없으면 우선 홀가분하고 아이를 행복하게 해줘야 한다는 집착에서 자유롭다. 죽은 이후에도 누군가 기억해줬으면 하는 마음만 없다면 '죽음이 끝이다'라고 생각할 수 있는 것도 특권이다. 아르테. 민경욱 옮김. 220쪽. 1만5천원.

dada@yna.co.kr

(끝)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>