한 나라의 경제 개발 과정에서 정부 주도의 `산업정책(industrial policy)`이 반드시 필요한 것인가에 대한 논란이 된지 꽤 오래됐다. 독일·일본·한국 등과 같은 전쟁 폐허국과 인도·브라질 등과 같은 개도국들은 정부 주도의 산업정책을 채택했다. 이들 국가가 산업 정책을 채택한 가장 큰 이유는 전쟁이든 저소득 등으로 국내자본 축적이 불충분하면 특정산업으로 생산요소를 집중시켜 경제발전 단계를 압축시키고자 했기 때문이다.

산업정책의 대상으로 어떤 산업을 집중 육성시키느냐는 부존 자원 보유 정도, 국민성 등 해당국가가 갖고 있는 성장여건에 따라 다소 차이가 있지만 `외부성(externality)`이 중요한 기준이 된다. 외부성은 외부경제 효과(external effect)와 외부불경제 효과(disexternal effect)로 구분된다. 외부경제 효과란 사적 비용(private cost)보다 사회적 비용(social cost)가 매우 적거나 사적 혜택(private profit)보다 월등히 큰 사회적 혜택(social profit)를 창출하는 산업으로 다른 산업에 미치는 긍정적인 효과가 큰 산업이 이에 해당한다.

경제발전 초기에 산업 정책의 대상이 되는 것은 외부경제 효과가 큰 산업이다. 우리나라 경제발전 과정에서는 산업정책의 대상이 된 중·화학과 같은 전략산업 육성 때 알버트 허쉬만 교수의 ‘전후방 연관효과(forward & backward linkage effect)’가 큰 산업을 선정한 것이 다른 국가와 다른 점이다.

산업정책의 성공 가능성은 공급능력이 확충될 시점에 때맞춰 수요가 얼마나 창출될 수 있느냐가 관건이나, 성공한 국가들은 극히 제한적이다. 시기를 2차 세계대전 이후로 한정한다면 산업정책을 통해 압축성장에 성공한 국가로는 전쟁 폐허국 독일과 일본, 후발 개도국 중에서는 한국이 꼽히고 있다.

초기 산업정책이 성공해 어느 정도 경제발전 단계에 올랐어도 그 이후 지속 성장 산업을 마련치 못해 `중진국 함정(middle income trap)`에 빠져 경제발전 단계가 후퇴한 국가로는 아르헨티나와 필리핀 등으로 이들 국가들은 각종 위기에 시달리는 것이 특징이다. 이 단계에서 국제 분업의 장점을 강조하면서 산업정책에서 글로벌 정책으로 이전한다.

하지만 중국을 비롯한 신흥국은 내수에 비해 생산능력 확대속도가 훨씬 빨라 큰 폭의 경상수지 흑자를 기록함으로써 글로벌 불균형 문제가 발생한다. 각국의 경상수지 불균형은 환율 조정을 통해 일정부분 해소돼야 하나, 신흥국들이 경쟁력 유지를 위해 자국통화의 가치를 인위적으로 낮게 유지함으로써 불균형이 더욱 심화된다.

선진국의 저금리 기조로 투자수익률이 낮아진 글로벌 자금이 신흥국의 빠른 성장세, 자본시장 개방 확대 등을 배경으로 동 지역으로 대거 유입된다. 세계 투자자본 유입액에서 신흥국이 차지하는 비중이 1980년대의 10%대에서 최근에는 40% 가까이 상승했다. 이 같은 자금흐름은 신흥국에 기여하는 측면이 있으나 빈번한 외환위기를 낳게 하는 직접적인 원인이 되고 있다.

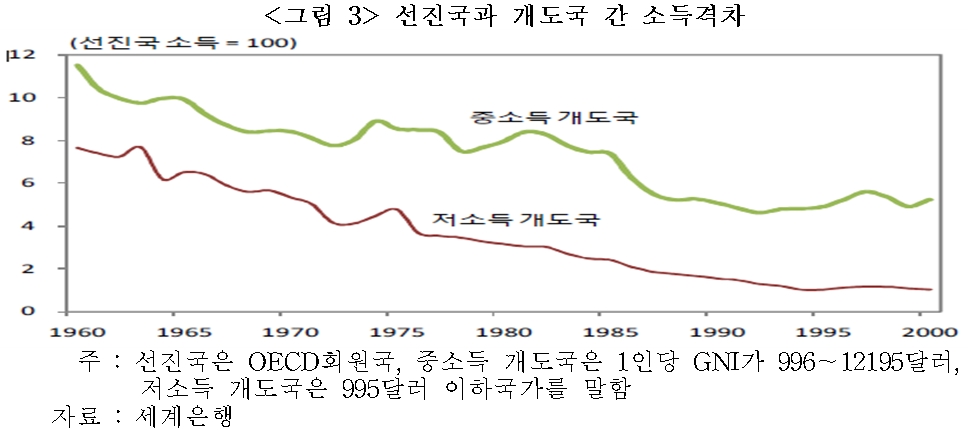

세계화가 진전되기 시작한 1960년대 이후 선진국과 개도국 간에는 소득격차가 현저하게 확대됐다. 1960년 선진국 소득의 8% 수준이었던 저소득 개도국의 1인당 GDP는 2000년에는 1%내외로 하락했다. 같은 기간 중 중소득 개도국의 1인당 GDP도 11%에서 5%내외로 떨어졌다. 이 현상을 두고 UC얼바인의 케네스 포메란츠 교수는 선진국 입장에서 ‘위대한 발산(great divergence)`라 부른다.

하지만 세계화가 급진전된 2000년대 들어서는 개도국 경제가 빠르게 성장하면서 선진국과의 소득격차가 축소됐다. 로버트 솔로우의 성장모델에 따르면 특정국의 성장에서 중요한 역할을 담당하는 자본은 혼잡비용(red tape)으로 적은 국가가 빠르게 많은 국가를 추격한다고 봤다. 배리 포스너의 기술격차이론에서도 후발국은 선발국의 지식과 기술을 흡수함으로써 압축성장(reduce growth)이 가능하다고 봤다. 이같은 현상을 두고 영국의 파이낸셜 타임즈(FT)의 마틴 울프는 ‘위대한 수렴(great convergence)’이라 부른다.

‘위대한 발산’과 ‘위대한 수렴’간의 논쟁은 실증적으로 그동안 추진된 세계화 성과에 따라 판가름이 날 것으로 예상됐었다. 주목해야 할 것은 금융위기 이후 각국의 산업정책이 제조업을 다시 중시하는 방향으로 바뀐 점이다. 가장 큰 요인은 청년층 실업이 인내할 수 있는 임계수준을 넘었기 때문이다.

당시 대부분 국가의 청년층 실업률은 전체 실업율의 두 배를 훨씬 웃돌았다. 가장 심한 유로 랜드의 청년 실업률은 25%에 달했다. 위기 발생국은 50%를 넘는 가운데 스페인의 경우 60%를 넘었다. 청년 10명 가운데 6명이 일자리를 구하지 못하고 있다는 의미다. 일자리를 구한 청년들도 정규직을 구한다는 것은 ‘하늘에서 별을 따는 것’과 마찬가지다.

런던 폭등 사태, 반월가 시위 등 거리에 뛰쳐나와 항거하는 것만으로 안 됐다. 청년 실업의 주범으로 꼽히는 IT 업종을 파괴시키는 신러다이트 운동이 전개됐다. 갈수록 잦아지는 컴퓨터와 소셜네크워크서비스(SNS) 등을 통한 각종 바이러스 전파, 디도스(DDos) 공격 등이 대표적인 예다.

사정이 이렇게 되자 각국의 산업정책도 제조업을 중시할 수밖에 없다. 1990년대 초반 이후 주력산업이었던 IT 업종은 네트워크만 깔면 깔수록 생산성이 증가하는 `수확체증의 법칙`이 적용되기 때문에 이 업종이 주도가 돼 경기가 회복되더라도 일자리, 특히 청년층의 일자리는 늘어나지 않는다. `청년층 고용창출 없는 경기회복`이다.

하지만 전통적인 제조업은 생산하면 할수록 생산성이 떨어지는 ‘수확체감의 법칙’이 적용된다. 이 때문에 IT산업이 주도할 때와 같은 성장률을 유지하기 위해서는 노동을 더 투입해야 한다. 과거 제조업이 주도가 돼 경기가 회복할 때에는 그만큼 일자리가 늘어나 지표와 체감경기 간의 괴리가 발생되지 않고 양극화도 심해지지 않는다.

각국이 추진하는 제조업 중시정책도 처한 여건에 따라 독특했다. 미국은 세제지원을 통해 ‘꺼진 불도 다시 보자’는 ‘제조업 재생(refresh) 운동’이 전개했다. 일본은 엔저를 통해 ‘제조 수출업의 부활(recovery)` 정책을 추진해 왔다. 전통적으로 제조업이 강한 독일은 계속해서 경쟁력을 유지해 나가는 `제조업 고수(master)제’, 중국은 잃은 활력을 다시 불러 넣는 ’제조업 재충전(remineralization) 대책‘을 추진했다.

특히 제조업 르네상스를 주도했던 미국의 산업정책이 주목받았다. 금융위기 이전까지만 하더라도 글로벌화의 일환으로 해외진출을 권장했던 제조업을 안으로 끌어들이는 ‘리쇼오링’ 정책을 추진해 왔다. 이 정책이 예상 밖의 효과를 내자 오바마 정부는 집권 2기에 들어서는 ‘일자리 자석 정책’으로 한 단계 격상시켰다. 오바마 지우기로 일관하고 있는 도널드 트럼프 정부에서도 이 정책은 더 강화해 추진하고 있다.

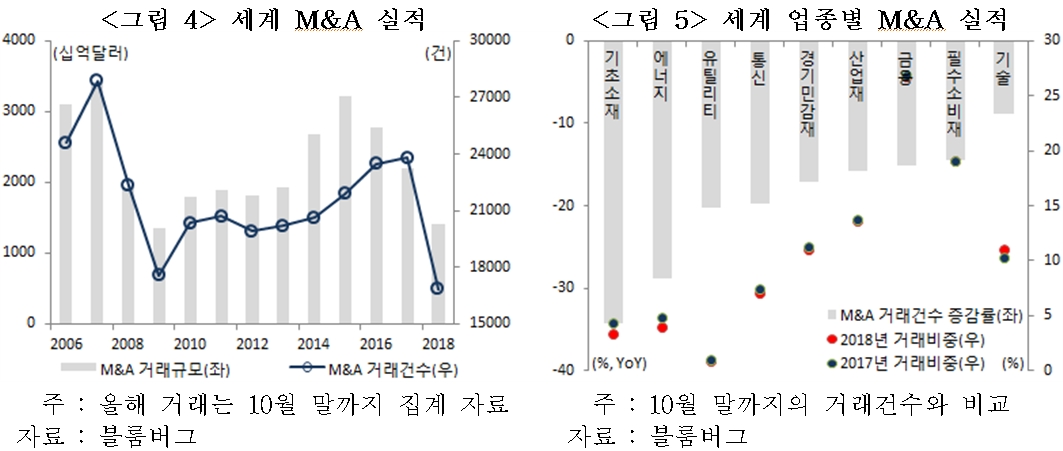

또 인수합병(M&A) 시장을 통해 제조업 부활에 주력하는 것도 종전과 다른 점이다. M&A 시장은 거래되는 매물의 성격이 따라 크게 두 가지로 구분된다. 정상적인 기업이 거래되는 ‘프라이머리 시장’과, 부실기업이 거래되는 `세컨더리 시장‘이다. 바로 후자에서 나오는 부실기업을 인수해 제조업을 부활시키는 점이 주목된다.

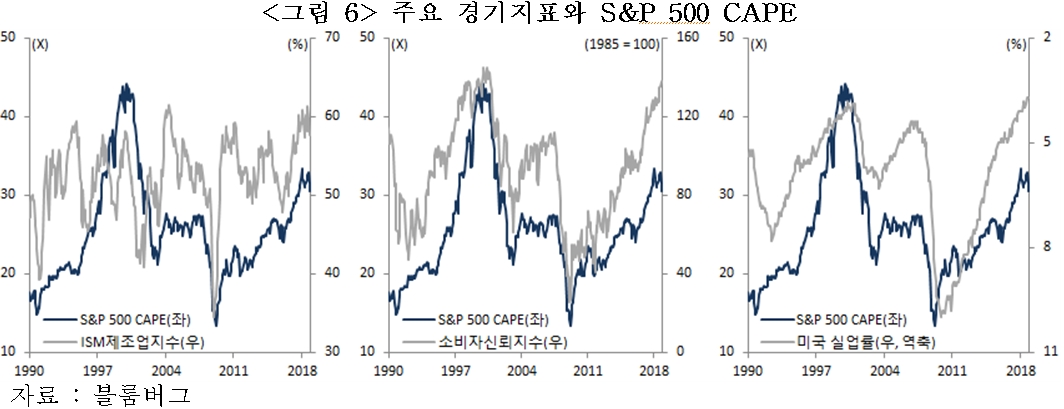

각국의 제조업 중시정책은 글로벌 증시 입장에서도 커다란 의미가 있었다. IT 업종은 라이프 사이클이 매우 짧기 때문에 이 산업이 주도가 될 때에는 주기가 짧아지고 ‘경기순응성’이 심해진다. 경기 순응성이란 경기가 과열일 때 정점이 더 올라가고 침체될 때 저점이 더 떨어지는 현상을 말한다.

특정국 경기순환에서 경기순응성이 나타날 때에는 전망기관들의 예측력이 떨어지고 경제정책을 비롯해 각종 계획을 세우기도 어려워진다. 증시에서도 IT 주가가 급등하면 곧바로 떨어지는 ‘지브리의 저주’에 걸린다. 지브리의 저주란 지브리 스튜디오가 제작한 애니매이션만 방영되면 시장이 안 좋아지는 현상을 말한다. 투자자도 ‘냄비 속성’이 빨리 자리 잡는다.

IT 업종과 대조적으로 제조업이 주도가 될 때에는 어느 국면이든 진입하기가 어렵지 일단 진입하면 오래간다. 주기가 길어지고 진폭이 축소되는 `안정화‘ 기능이 강화된다. 주가도 고개를 들면 그 기간이 오래가는 `랠리`가 형성된다. 제조업 부활정책 추진과 함께 월가에서 고개를 들었던 ’제조업 르네상스발 골디락스 증시‘에 대한 기대가 실현돼 전후 최장의 랠리를 펼치고 있는 것도 이 때문이다.

우려되는 것은 올해 5월 이후 각국의 제조업 경기가 꺾이고 있다. 세계 제조업 경기를 알 수 있는 PMI가 ‘50’ 이하 떨어졌다. 이 지수가 ‘50’이라 떨어지는 세계 경기가 침체 국면에 빠져들고 있다는 의미다. 미중 간 마찰이 2년 이상 지속되면서 세계가치사슬(GVC·Global Value Chain)이 약화되고 있는 것이 주요인이다.

GVC란 ‘기업 간 무역(Inter Firm Trade)’와 ‘기업 내 무역(Intra Firm Trade)’로 대변되는 국제 분업 체계를 말한다. GVC 약화 현상은 세계 경제 앞날에 가장 큰 변수로 작용할 가능성이 높다. 글로벌화가 본격적으로 진행됐던 1990년대 이후 세계교역증가율과 GVC 간 상관 계수를 추정해 보면 0.85에 이를 만큼 높게 나온다. 미국중앙은행(Fed)을 비롯한 각국 중앙은행은 금리를 내리거나 내릴 태세다. 10년 전 금융위기 직후처럼 제조업 경기를 살릴 수 있을지는 지켜봐야 한다. 변수가 너무 많아졌기 때문이다. 그 결과에 따라 월가의 이색 대결인 ‘지브리의 저주’와 ‘골디락스’ 간 논쟁의 운명도 결정될 것으로 예상된다.

한상춘 / 한국경제신문 객원논설위원 겸 한국경제TV 해설위원(schan@hankyung.com)