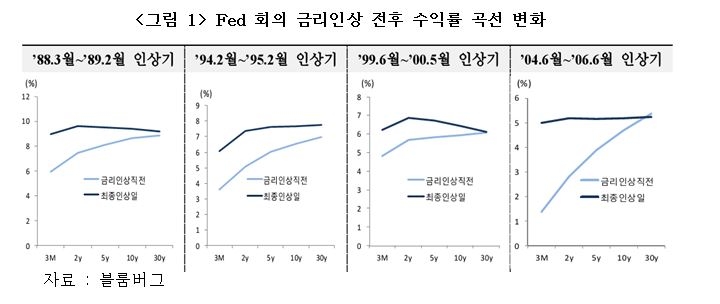

최근 들어 미국의 국채 수익률이 장기채 위주로 하락함에 따라 장단기 금리 간의 `수익률 곡선(yield curve)`이 빠르게 평준화되고 있다. 이러다간 과거 정책금리를 인상한 이후 장기채 금리가 더 떨어지는 ‘그린스펀 수수께끼(Greenspan` conundrum)’ 현상이 뒤늦게 재현되든 것이 아닌가 하는 시각이 고개를 들고 있다.

한때 세계경제 대통령으로 불렀던 앨런 그린스펀 전 미국 중앙은행(Fed) 의장의 이름을 따서 만들어진 그린스펀 수수께끼는 정책금리를 올리더라도 시장금리는 떨어지는 현상을 말한다. 경제주체들은 시장금리에 더 민감하기 때문에 이런 현상이 나타날 경우 의도했던 정책효과는 거둘 수 없게 된다.

그 뿌리는 ‘그린스펀 독트린(Greenspan`s doctrine)’에 있다. 통화정책 관할범위로 자산시장을 포함하는 ‘버냉키 독트린’과 달리 그린스펀은 실물경제만 감안해 정책금리를 변경했다. 이 방식대로 2004년 초까지 정책금리를 1%까지 내렸다가 그 후 인상국면에 들어갔으나 이것이 부담이 돼 시장금리는 오르지 못했고 오히려 중국의 국채매입으로 떨어졌다.

그 결과 물가와 자산시장 안정을 위한 금리인상 효과를 거두지 못했을 뿐만 아니라 이미 형성된 ‘저금리와 레버리지 차입간의 악순환 고리’가 걷잡을 수 없는 상황에 빠졌다. 이 때문에 자산시장은 전례가 없을 정도로 황금시대를 구가했다. 실물경기도 실제성장률이 잠재수준을 훨씬 웃도는 ‘인플레 갭’이 발생하면서 물가상승 압력이 누적됐다.

이 상황 속에 2007년 여름 휴가철 이후 PIR(소득대비 주택가격 비율), PER(기업수익대비 주가비율) 등이 거품신호를 보내자 자산가격 상승세가 주춤거리면서 저금리와의 레버리지 차입간의 악순환 고리가 차단되기 시작됐다. 이때부터 서브프라임 모기지론(비우량 주택담보대출)을 많이 받았던 사람들을 중심으로 이자부담이 점진적으로 높아졌다.

이때 자산시장 붕괴를 촉진시켰던 것이 국제유가였다. 2008년 초 배럴당 70달러대였던 유가가 불과 6개월 사이에 140달러대로 치솟자 각국 중앙은행이 정책금리를 일제히 올렸다. 이를 계기로 자산 가격이 급락하자 마진 콜(증거금 부족현상)에 걸린 리먼브러더스 등 투자은행이 디레버리지(자산회수)에 나서면서 글로벌 금융위기가 발생했다.

분할시장 가설(market segmentation hypothesis)’, ‘유동성 프리미엄 가설(liquidity premium hypothesis)’, ‘기대 가설(expectation hypothesis)’ 등에 따르면 수익률 곡선이 양(+)의 기울기를 나타내면 앞으로 투자에 유리한 환경이 지속될 것으로 예상할 수 있어 경기가 회복되는 것으로 받아들일 수 있다. 반대로 수익률 역전(inverted)돼 음(-)의 기울기를 나타내면 차입비용 증가로 향후 경기가 침체국면에 접어들 가능성이 높다는 의미다.

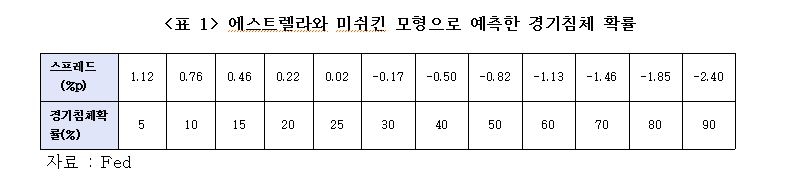

뉴욕 연준에 따르면 장단기 금리격차는 실물경기의 선행성을 판단하는 유용한 지표로 미국의 경우 4∼6분기를 선행하는 것으로 나온다. Fed의 에스트렐라와 미쉬킨 연구(1996)에 따르면 국채 10년물과 3개월물의 수익률 곡선 스프레드가 가장 성공적인 경기예측모형으로 나타났다. 특히 장단기 금리차의 수준(level)이 변화(change)보다 예측력이 더 우수한 것으로 평가됐다.

역사적으로 1970년대 이후 장단기금리 격차가 마이너스, 즉 단고장저 현상을 보인 경우 예외 없이 경기침체가 수반됐다. 이 때문에 워런 버핏과 같은 슈퍼 리치들은 뉴욕 연준이 매월 확률모델을 이용해 발표되는 장단기금리 격차의 경기예측력을 각종 투자판단시 다시 활용하고 있는 것으로 알려졌다.

확률 모델이란 장단기금리 격차의 누적확률분포를 이용해 향후 12개월 내 경기침체가 발생할 가능성을 확률로 변환하는 모델이다. 이 모델로 추정한 결과 매 경기침체기 마이너스 장단기금리 격차가 경기침체를 예측한 확률은 30%를 초과했으며, 1981∼82년 경기침체기의 경우 98%까지 상승한 적이 있었다.

에스트렐라와 미쉬킨 예측모형대로 현재 10년물-3개월물의 수익률 스프레드는 작년 12월 1.5%p대에서 1.2%p대 밑으로 줄어들어 거의 없었던 경기침체확률 높아지고 있다. <표 1>는 스프레드가 2.4%p로 역전될 때 앞으로 네 분기 안에 경기침체가 일어날 확률이 90%라는 것을 의미한다.

작년 11월 8일 도널드 트럼프 대통령이 당선된 이후 미국 증시는 ‘랠리’라는 표현이 나올 정도로 거침없이 올랐다. 채권시장에서 자금이탈이 빨라지면서 수익률 곡선도 정상화됐다. 하지만 올해 3월초 다우존스산업평균지수가 21000을 돌파한 이후 한 달 반이 넘게 주춤거리면서 한동안 잊혀졌던 ‘그린스펀 수수께끼’ 우려와 ‘거품 논쟁’이 재현되고 있다.

미국 증시 거품 논쟁은 2012년 8월로 거슬러 올라간다. 당시 유명했던 빌 그로스와 워런 버핏 간 ‘주식숭배 종료’ 논쟁을 요약하면 이렇다. 빌 그로스는 주식 숭배는 끝났다고 단언하면서 채권에 투자할 것을 권했다. 하지만 버핏의 생각은 달랐다. 주식을 사두는 것이 유망하다고 말하면서 자신이 운영하는 버크셔 해서웨이의 주식보유 비중을 대폭 늘렸다.

2014년 8월에는 석학 간에 벌어졌다. 미국 예일대 로버트 실러 교수는 자신이 개발한 CAPE(경기조정 주가수익비율)가 26배로, 20세기 이후 평균수준인 15배를 상회해 거품이 끼었다고 진단했다. 이에 대해 제라미 시겔 와튼 스쿨 교수는 주가 결정에 미래 가치가 더 중요하다고 반박했다.

그 후 잊혀져가던 거품 논쟁이 최근에는 투자 구루와 세계적인 석학 간에 벌어지고 있어 세계인의 이목이 집중되고 있다. 3년 전부터 거품이 끼었다고 주장해온 실러 교수는 지금은 CAPE가 28배에 도달해 적정수준 20배를 훨씬 웃돈다고 경고했다. 반면 트럼프 랠리의 최대 승자인 버핏은 장기적 관점에서 주식을 더 살 것을 권하고 있다.

Fed의 가치모형(FVM=12개월 선행이익률÷10년물 국채금리)으로 현재 주가수준(S&P500지수 기준)을 평가해 보면 2.2배로 금융위기 이전 수준은 2.1배에 근접하고 있다. 부동산 가격도 금융위기 이전 수준보다 높게 올라간 지 오래됐다. 3월 Fed 의사록에서 금융위기 이후 처음으로 자산시장에 낀 거품을 우려했던 것도 이 이유에서다.

실물경기가 재침체될 가능성이 높아지는 여건에서 자산시장에 낀 거품을 잡기 위해 추가 금리인상, 자산매각을 계속 추진하는 것은 성급한 출구전략과 동일할 의미를 지닌다. 1930년대에도 당시 Fed 의장이었던 에클스가 성급한 출구전략 추진으로 대공황을 낳게 한 ‘에클스 실수(Eccles`s failure)’를 저지른 적이 있었다.

앞으로 Fed가 추진하는 통화정책과 주가 흐름에 변화 가능성이 암시하는 대목이다. 그런 만큼 투자자는 두 가지 점에 유의해야 한다. 하나는 앞으로 주가가 오르더라도 기조 효과 등으로 상승률이 둔화되고, 다른 하나는 낙관론(상승)과 조정론(하락)이 혼재한 만큼 변동성은 확대될 것이라는 점이다. ‘편한 투자’에서 ‘불편한 투자’로 바뀐다는 의미다.

<글. 한상춘 <a href=http://sise.wownet.co.kr/search/main/main.asp?mseq=419&searchStr=039340 target=_blank>한국경제TV 해설위원 겸 한국경제신문 객원논설위원(schan@hankyung.com)>