“음악은 다음 음표에 관한 것이다.”

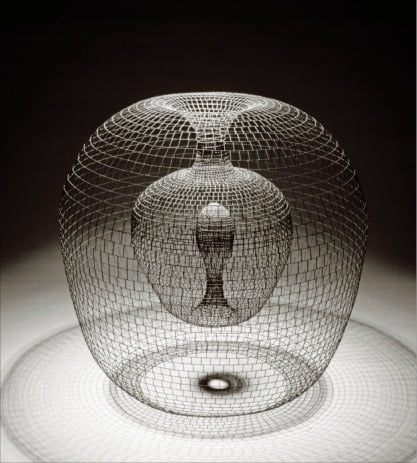

전설의 지휘자 레너드 번스타인의 말이다. ‘철의 조각가’ 존 배 미국 뉴욕 프랫 인스티튜트 명예교수(87)는 자신의 작업을 번스타인의 이 말에 비유한다. 가벼이 흘러가는 구름처럼, 유유히 흐르는 강물처럼, 고목의 흔적처럼 보이는 기하학적 철 조각들은 연약하되 단단하고, 닫힌 듯 열려 있다. 철이 갖는 단단하고 무거운 이미지는 그의 연금술을 거쳐 한없이 부드럽고 날렵한 유기체로 다시 태어난다.

지난달 28일 서울 소격동 갤러리현대에서 개막한 존 배 ‘운명의 조우’ 전시에서 만난 그는 “공간에 입체적으로 그린 드로잉과 같다”고 했다. 그의 국내 개인전은 2013년 갤러리현대에서 열린 전시 ‘In Memory’s Lair’ 이후 10여 년 만이다.

존 배는 한국보다 미국, 특히 뉴욕에서 더 이름난 작가다. 11세였던 1949년 미국으로 떠나 27세에 세계적 미술 전문대인 뉴욕 프랫 인스티튜트의 최연소 조각과 학과장에 오른 그는 천부적인 실력만으로 미국 예술계의 인정을 받은 1세대 한국 예술가 중 한 명이다. 존 배는 1937년 10월 서울 독립운동가 집안에서 태어났다. 할아버지 배창근은 대한제국 의병단이었다. 남대문 시장 일대에서 조선인을 괴롭히는 일본인 두 명을 죽인 뒤 서대문형무소에서 사형당했다고 한다. 작가는 1949년 부모님과 배를 타고 미국으로 이주했다. 러시아 태생의 엘리트 신여성이었던 한국인 어머니 최순옥은 아버지와 함께 “한국 농촌 계몽운동을 해야 한다”며 3남매를 웨스트버지니아주 지인의 집에 두고 한국으로 돌아왔다. 그의 나이 12세 때였다. 미술에 관심이 많던 존 배는 매주 토요일 동네 무료 그림 수업에 참여했고, 재능을 알아본 선생님이 개인전을 권해 15세 때 첫 개인전을 열었다. 그는 프랫에 4년 전액 장학금을 받고 진학했고, 2000년까지 학교에서 학생들을 가르치며 작품 활동을 이어왔다. 대학원 시절, 디자인 학부만 있던 프랫은 조각가의 꿈을 꾸는 존 배에게 맞춘 순수 미술 프로그램을 신설하기도 했다고.

존 배는 한국보다 미국, 특히 뉴욕에서 더 이름난 작가다. 11세였던 1949년 미국으로 떠나 27세에 세계적 미술 전문대인 뉴욕 프랫 인스티튜트의 최연소 조각과 학과장에 오른 그는 천부적인 실력만으로 미국 예술계의 인정을 받은 1세대 한국 예술가 중 한 명이다. 존 배는 1937년 10월 서울 독립운동가 집안에서 태어났다. 할아버지 배창근은 대한제국 의병단이었다. 남대문 시장 일대에서 조선인을 괴롭히는 일본인 두 명을 죽인 뒤 서대문형무소에서 사형당했다고 한다. 작가는 1949년 부모님과 배를 타고 미국으로 이주했다. 러시아 태생의 엘리트 신여성이었던 한국인 어머니 최순옥은 아버지와 함께 “한국 농촌 계몽운동을 해야 한다”며 3남매를 웨스트버지니아주 지인의 집에 두고 한국으로 돌아왔다. 그의 나이 12세 때였다. 미술에 관심이 많던 존 배는 매주 토요일 동네 무료 그림 수업에 참여했고, 재능을 알아본 선생님이 개인전을 권해 15세 때 첫 개인전을 열었다. 그는 프랫에 4년 전액 장학금을 받고 진학했고, 2000년까지 학교에서 학생들을 가르치며 작품 활동을 이어왔다. 대학원 시절, 디자인 학부만 있던 프랫은 조각가의 꿈을 꾸는 존 배에게 맞춘 순수 미술 프로그램을 신설하기도 했다고.“나는 그저 결과물을 생각하지 않고, 마음에서 흘러나오는 영감을 통해 점과 선을 연결해 완성했습니다.”

담담한 그의 말은 사실 쉽게 믿기지 않는다. 거대한 덩어리 안 철사 조각들은 섬세하고 정교하게 이어져 안과 밖이 완벽한 균형을 이루며 서로 연결되기 때문이다. 어디가 시작인지 끝인지 모를 이 조각들은 그가 수학, 과학과 천문학, 발레와 음악, 자연 등 미술 외의 영역을 탐구하며 얻은 아이디어가 녹아 있다.

존 배는 1974년 만든 이번 전시의 대표작 ‘Involution(대합)’을 설명하며 “위상수학(topology·연속적 변환에 대해 불변의 성질을 다루는 현대수학의 한 분야)에서 뫼비우스의 띠와 같은 것에 매료돼 만든 작품”이라며 “안에서부터 이어져 나오면서 어떻게 끝날지는 생각하지 않았다. 그저 하나하나 연결하며 대화한 결과”라고 했다.

이번 전시엔 초기 강철 조각과 연대기별 주요 철사 조각, 드로잉과 회화까지 40여 점을 선보인다. 1층과 지하 1층에선 작가의 1960년대 초기 작품부터 1990년대 작품까지 아우른다. 갤러리 전시라기보다 박물관에서 열리는 회고전의 성격이 강하다. 1970년대 작품은 특히 주목할 만하다. 존 배는 당시 위상수학의 원리를 연구하며 ‘공간 속에서 드로잉을 할 수 있는가’에 대한 질문을 던지고 공중 속의 틀에서 작업했다. 가로와 세로 길이 100㎝가 넘는 대형 철 조각이 그렇게 탄생했다.

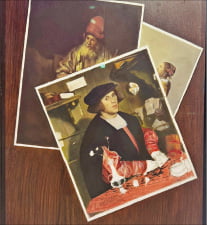

1980년대 작품에선 연못과 풀 등 자연에서 영향을 받은 비정형의 실험들이 전시장에 율동감을 준다. 2층 전시장엔 최근작이 놓였다. 손가락 마디만 한 철사들이 한없이 이어지며 춤추는 모습은 작은 별이 모여 은하계를 이루듯 장관이다. 지하 전시장에 있는 그의 일대기를 설명하는 공간에서 작은 유화 작품 하나를 놓치지 말 것. 그가 대학 시절 그린 이 그림은 렘브란트 등 중세 유럽의 유화를 따라 그린 습작이다. 완성을 앞두고 있을 때 지도 교수가 “이 그림을 완성하지 말아라. 완성하면 모두가 그림이라고 믿지 않을 것”이라고 했다. 그래서 그림의 일부는 여전히 색이 칠해지지 않은 채 미완으로 남아 있다. 전시는 10월 20일까지.

1980년대 작품에선 연못과 풀 등 자연에서 영향을 받은 비정형의 실험들이 전시장에 율동감을 준다. 2층 전시장엔 최근작이 놓였다. 손가락 마디만 한 철사들이 한없이 이어지며 춤추는 모습은 작은 별이 모여 은하계를 이루듯 장관이다. 지하 전시장에 있는 그의 일대기를 설명하는 공간에서 작은 유화 작품 하나를 놓치지 말 것. 그가 대학 시절 그린 이 그림은 렘브란트 등 중세 유럽의 유화를 따라 그린 습작이다. 완성을 앞두고 있을 때 지도 교수가 “이 그림을 완성하지 말아라. 완성하면 모두가 그림이라고 믿지 않을 것”이라고 했다. 그래서 그림의 일부는 여전히 색이 칠해지지 않은 채 미완으로 남아 있다. 전시는 10월 20일까지.김보라 기자 destinybr@hankyung.com