700여 년 전인 1309년 이탈리아 북부 밀라노. 세계 최초의 기계식 시계가 이곳 산테우스토르조 교회에 설치됐다. 사람들은 처음 보는 거대한 기계 앞에서 탄성을 연발했다. 그전까지는 해시계와 물시계밖에 없었으니 그럴 만했다. 이웃 도시에서 온 구경꾼들도 입을 다물지 못했다. 피렌체 출신인 단테는 1308~1320년에 쓴 <신곡>의 ‘천국’ 편에서 “열두 영혼이 ‘시계 톱니바퀴가 맞물려 돌아가듯’ 원무를 추고, 이들의 노래가 ‘교회 첨탑의 종소리’같이 울려 퍼졌다”는 표현으로 시계를 언급했다.

뒤늦게 '자명종'에 열광한 중국

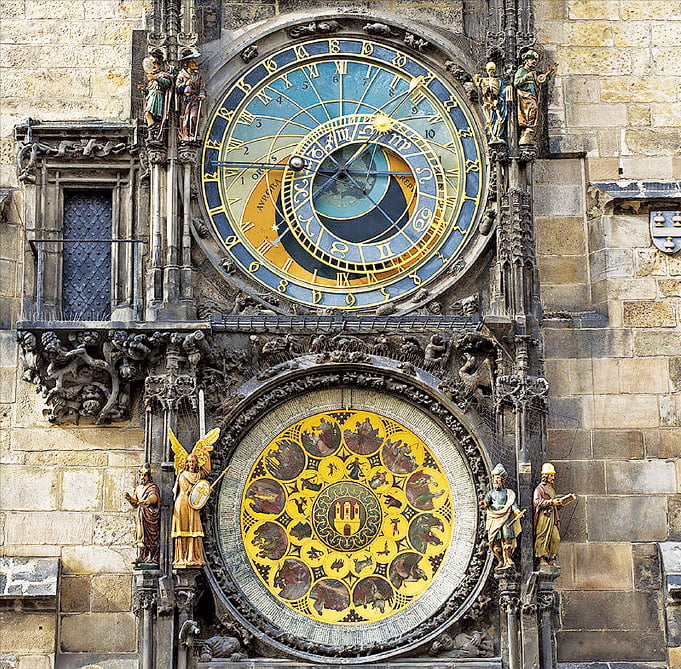

기계시계가 처음 출현한 것은 이보다 수십 년 전인 1200년대 후반이었다. 톱니바퀴의 회전 속도를 일정하게 조절해주는 탈진기(脫進機)가 등장하면서 기술 혁신이 일어났다. 시간을 측정하는 도구가 해와 물에서 기계라는 동력으로 바뀐 것이다. 이후 기계시계는 밀라노와 파도바, 제노바, 볼로냐에 이어 프랑스 보베, 샤르트르 대성당, 파리 궁정 등 유럽 전역으로 퍼졌다. 1410년 세워진 체코 프라하의 천문시계는 지금도 그대로 작동하고 있다.

유럽이 시계산업에서 앞서간 이유는 무엇일까. 크고 작은 도시의 발달과 자유롭고 실용주의적인 문화, 부족한 노동력을 기계로 대체하려는 경제적 요인, 수공업자를 우대하는 풍토가 결합한 결과였다. <시계와 문명>의 저자 카를로 치폴라는 “기계적인 세계관이 유럽에서 먼저 싹튼 덕분”이라며 14세기 철학자 니콜라스 오레스무스가 우주를 각각의 부품이 맞물려 돌아가는 시계 장치에 비유한 것 등을 예로 들었다. 천문학자 요하네스 케플러도 “우주는 시계와 비슷하다”고 말했고, 과학자 로버트 보일 역시 “우주는 거대한 시계태엽 장치”라고 했다.

시계는 대항해 시절 유럽이 동양에 수출한 첨단 제품이었다. 중국은 ‘스스로 울리는’ 자명종(自鳴鐘)에 열광했다. 명나라 황제 만력제가 마테오 리치의 베이징 선교를 허락한 것도 자명종 때문이었다. 18세기 청나라 강희제는 시계공 출신의 스위스 신부를 초청해 공방을 차렸고, 옹정제도 시계 제작소를 세웠다. 하지만 유럽보다 500년이나 늦은 그때 ‘짝퉁’ 만들기에만 급급할 뿐 핵심 부품은 만들지 못했다. 이후 대량 생산된 유럽 시계가 중국을 휩쓸었다. 서양의 시계는 대포, 범선, 아편과 함께 19세기 중국의 몰락을 부른 ‘무기’였다.

놀라운 것은 기계시계의 첫 발명국이 중국이었다는 점이다. 송나라 시대인 1090년 과학자 소송(蘇頌)이 물시계와 물레방아 모양의 톱니바퀴를 이용한 11m 높이의 천문시계를 먼저 발명했다. 내부 장치는 200년 뒤 서양 시계와 거의 똑같았다. 하지만 이 기술은 전승되지 못하고 사장됐다. 뿌리 깊은 관료주의와 억압적인 중앙집권 체제가 수공업자와 기술을 천대했고 응용과학과 기술 혁신을 저해했기 때문이다.

같은 시기에 서양 시계를 접한 일본은 달랐다. 임진왜란 직전인 1580년대 도요토미 히데요시와 도쿠가와 이에야스가 서양 선교사의 자명종 선물을 받은 뒤 오랜 연구 끝에 스스로 시계를 만들기 시작했다. 17세기에는 나가사키와 도쿄에 공장을 세우고, 일본의 시간 체계에 맞는 독창적인 시계를 제작했다. 일본이 세이코 같은 브랜드로 ‘쿼츠 쇼크’(전자시계로 스위스를 휘청이게 한 사건)를 일으키며 맞짱을 뜰 만큼 성장할 수 있었던 것은 이때부터 연마한 기술 덕분이었다.

시계산업의 흥망을 가른 결정적인 요인은 숙련된 기술 인력이었다. 유럽 시계공은 문자를 아는 고급 인력이었다. 종교개혁기에 개종한 경우도 많았다. 이들은 독일의 30년 전쟁과 프랑스의 낭트 칙령 폐지 이후 종교적 박해를 피해 영국, 스위스로 대거 이주했다. 이로써 독일, 프랑스, 이탈리아의 시계산업은 몰락했고 영국, 스위스가 새로운 산업 중심지로 급부상했다. 17세기 스위스 제네바에서는 6000명의 숙련공이 연간 5만 개 이상을 생산할 만큼 시계산업이 번성했다.

문명의 빛은 '열린사회'에서 싹터

물론 기술 인력이 이주한다고 해서 무조건 발전하는 것은 아니다. 비슷한 시기에 많은 이탈리아 시계공이 옮겨간 오스만제국에서는 시계산업이 제대로 피어나지 못했다. 중국이 11세기 말에 시계를 먼저 개발하고, 아랍도 13세기에 천문시계를 만들었지만, 이를 상용화하지 못했던 것처럼 오스만제국 또한 문화적인 폐쇄성 때문에 절호의 기회를 놓치고 말았다.

우리나라는 세종 때 자격루(自擊漏)를 만든 저력으로 한때 스위스, 일본에 이은 시계 3대 생산국이었다. 시계가 고부가가치 산업으로 주목받은 1980년대에는 삼성 대우 아남 등 대기업이 시계산업을 선도했다. 그러나 1990년대 들어 쇠락했다. 기술력은 스위스 명품에 밀리고, 가격 경쟁력은 중국산 저가 제품에 치여 위상이 급락했다. 지금은 세계 10위권을 오르내리는 중이다.

스위스 시계는 세계 시장의 64%를 장악하고 있다. 지난해 매출 267억4150만프랑(약 42조원)으로 압도적인 1위다. 최대 구매처는 역시 중국이다. 스위스 브랜드들이 매년 초 ‘십이간지 시계’를 출시하며 특화 전략을 펼치는 것도 중국 시장이 그만큼 크기 때문이다. 스위스산 고급 시계는 중국인의 성공을 상징하는 최고 사치재다. 중국이 저가 제품 위주로 생산량에선 앞서지만, 기술력에서는 여전히 ‘500년 격차’를 뛰어넘지 못하고 있는 셈이다.

이는 11세기에 활판 인쇄술을 먼저 고안하고도 15세기 유럽에 선수를 뺏긴 것과 닮았다. 구텐베르크의 인쇄술 덕분에 유럽 사회에 지식과 정보 혁명이 일어난 것과 달리 중국은 오랫동안 문맹률이 높은 ‘까막눈 사회’에 머물러야 했다. 예나 지금이나 문명의 빛은 ‘열린사회’로부터 온다.

비실용적인 관념론과 이분법적 흑백논리, 폐쇄적인 대결 구조의 ‘닫힌사회’에서는 어둠이 빛을 살라먹는다. 가뜩이나 경제가 어려운데 난데없는 이념 논쟁으로 죽자 살자 싸우는 정치권을 보면 더욱 그런 생각이 든다.