26일 보건복지부와 대한응급의학회에 따르면 미국 호주 등 국가에선 긴급진료센터가 응급실 방문이 필요한 경증 환자를 주로 담당해 응급실에 과부하가 걸리는 문제를 최소화한다. 긴급진료센터는 일반적으로 오전 8시 이전에 문을 열어 밤늦게까지 연중 무휴로 운영한다. 미국 긴급치료협회(UCA)에 따르면 작년 말 기준 1만4000여 곳에 달하는 긴급진료센터가 미국 전역에서 경증 응급 환자 수요를 흡수하고 있다. 호주는 건강보험에서 운영하는 70여 곳의 긴급진료센터를 통해 응급실로 향하는 경증·비응급 환자들을 분산시킨다.

26일 보건복지부와 대한응급의학회에 따르면 미국 호주 등 국가에선 긴급진료센터가 응급실 방문이 필요한 경증 환자를 주로 담당해 응급실에 과부하가 걸리는 문제를 최소화한다. 긴급진료센터는 일반적으로 오전 8시 이전에 문을 열어 밤늦게까지 연중 무휴로 운영한다. 미국 긴급치료협회(UCA)에 따르면 작년 말 기준 1만4000여 곳에 달하는 긴급진료센터가 미국 전역에서 경증 응급 환자 수요를 흡수하고 있다. 호주는 건강보험에서 운영하는 70여 곳의 긴급진료센터를 통해 응급실로 향하는 경증·비응급 환자들을 분산시킨다.한국에선 이런 병원이 많지 않다. 복지부에 따르면 국내 의원급 의료기관 중 긴급진료센터 역할을 할 수 있는 병원은 30곳 수준으로 추산된다. 종합병원급 이상 병원에 설치된 권역·지역응급의료센터 등 응급의료기관(408개)의 10%에도 못 미친다.

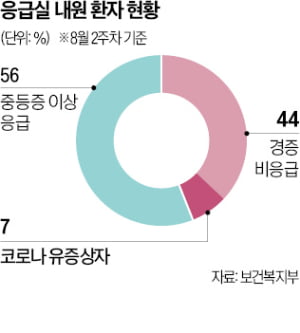

의료계는 경증 환자들이 응급실부터 찾는 문제를 개선하기 위해 긴급진료센터를 제도화해야 한다고 주장했다. 대한응급의학의사회는 약 10년 전부터 ‘한국형 UCC’ 도입을 정부 측에 제안했다. 복지부에 따르면 8월 둘째주 국내 응급실에 내원한 환자의 44%가 응급실 취지와 맞지 않는 경증·비응급 환자로 집계됐다. 응급실을 찾은 환자 절반가량은 굳이 응급실을 이용할 필요가 없다는 의미다.

정부는 경증 응급 환자 전담 병원의 필요성에 공감하면서도 이에 필요한 전문 인력 확보가 쉽지 않다고 우려한다. 현재 응급의학과 전공의 충원율은 80% 미만이다. 이형민 응급의사회 회장은 “응급 진료를 할 수 있는 개원의 자원을 활용하는 것이 경증 응급 환자 수요 분산에 효과적”이라며 “UCC를 통한 응급 진료 행위에 대한 수가를 일반 의원과 차등화하는 등 제도 개선이 필요하다”고 말했다.

황정환 기자 jung@hankyung.com