칩렛 시장 200조원 규모로 성장

31일 반도체업계에 따르면 지난 12월 초 AI 가속기(AI 서비스용 데이터를 학습·추론할 때 필수적인 반도체 패키지) 신제품 ‘MI300X’를 공개한 팹리스(반도체 설계전문 기업) AMD는 칩렛을 활용해 개발했다. 칩렛은 그래픽처리장치(GPU), 중앙처리장치(CPU), 입출력(I/O)단자 등을 각각의 공정에서 생산한 뒤 합치는 기술이다. 예컨대 초미세공정에서 생산해야 할 필요성이 큰 CPU는 4나노미터(㎚: 1㎚=10억분의 1m), GPU는 7㎚, 전통 공정을 활용해도 되는 I/O단자는 14㎚ 등에서 양산한 뒤 표준 규격을 활용해 연결하는 것이다.1~2년 전까지만 해도 칩 생산의 트렌드는 CPU, GPU 등 여러 기능을 지닌 반도체를 동일 공정에서 하나의 다이(die) 위에 집적하는 ‘통합칩셋(SoC)’이었다. 하지만 초미세공정 진입으로 칩 설계의 어려움이 커졌고 수율 하락 등으로 비용도 늘었다. 기업은 각 반도체에 가장 적합한 공정에서 양산한 뒤 합치는 방안을 모색했다. 이 결과 탄생한 게 칩렛이다.

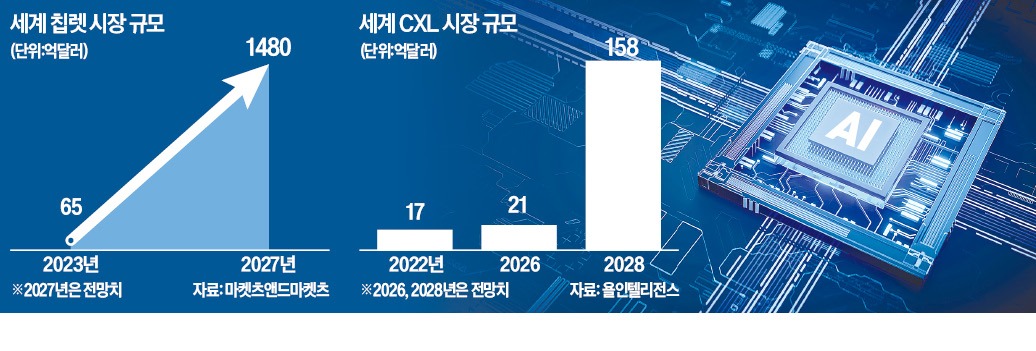

칩렛 시장 규모는 2022년 65억달러(약 8조4000억원)에서 2028년 1480억달러(약 192조원) 규모로 커질 전망이다. 반도체업계 관계자는 “2023년 삼성전자, TSMC, 인텔 등이 칩렛 생태계 구축을 위한 컨소시엄을 구축할 정도로 업계 메가트렌드가 됐다”고 설명했다.

20조원 CXL 시장 선점 나선 삼성

CXL 선점 싸움도 치열하다. CXL은 AI 가속기에서 CPU와 GPU, 메모리반도체를 효율적으로 활용하기 위한 차세대 인터페이스(통신기술)다. 기존엔 각각의 통신 방식과 성능이 달라 데이터를 처리하는 과정에서 ‘시간 지연’ 문제가 발생했다. 주로 CPU 성능을 D램이 못 따라간 영향이 컸다. 최근 AI 확산으로 데이터 처리량이 폭발적으로 늘면서 지연 문제는 계속 커졌다.CPU 1위 업체 인텔을 중심으로 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 기업이 모여 반도체를 빠르게 연결하는 방안을 찾았다. 통신기술을 통합하는 방안으로 나온 게 CXL이다. CXL을 활용하면 반도체의 데이터 처리 속도·용량을 두 배 정도 높일 수 있는 것으로 알려졌다. 각 반도체가 D램을 공유할 수 있어 메모리반도체 활용도도 높아진다.

시장은 2028년 20조원 규모로 커질 것으로 전망된다. 최근 CXL D램 개발에 속도가 붙었다. 삼성전자는 최근 서버용 운영체계(OS) 기업 레드햇과 함께 D램 호환성 검증에 성공했다. 연내 CXL D램을 양산할 계획이다.

맞춤형 D램에 1조원 선주문

올해는 고대역폭메모리(HBM) 등 고객사 맞춤형 칩을 개발·양산하는 경쟁도 더욱 치열해질 전망이다. 엔비디아, AMD, 인텔 등 AI 가속기 업체들이 자사 제품에 적용되는 HBM 확보를 위해 많게는 1조원 규모 선주문을 쏟아내고 있다. 엔비디아·SK하이닉스, AMD·삼성전자 식으로 맞춤형 칩 개발을 위해 밀월관계를 구축하는 사례도 나온다. 파운드리(반도체 수탁생산) 업체도 자사 서비스용 특화 칩을 원하는 구글, 아마존 등을 고객사로 유치하기 위해 공정 개발 경쟁을 벌이고 있다.황정수 기자 hjs@hankyung.com