채권형 랩·신탁 상품은 통상 3~6개월 단기 여유자금을 굴리기 위해 기업·기관이 주로 가입한다. 증권사는 투자금을 제때 원활히 환매하려면 단기 유동성 상품을 자산으로 편입해야 한다. 하지만 증권업계엔 그동안 길게는 만기 3~5년의 장기 채권이나 유동성이 떨어지는 기업어음(CP) 등을 편입해 운용하는 관행이 만연했다. 법인 고객에 높은 수익률을 보장하기 위해 이른바 ‘만기 불일치 운용’을 해온 것이다.

○펀드로 사주고, 계좌 돌려 막고

이런 운용 관행은 평상시엔 별문제가 되지 않았다. 하지만 작년 하반기 상황이 돌변했다. 이른바 ‘레고랜드 사태’로 채권 금리가 급등하고 거래도 중단되자 채권형 랩·신탁에서 만기 불일치 운용에 따른 평가 손실이 수조원대로 급증했기 때문이다. 막대한 손실이 난 상태로 투자금을 돌려줄 수 없었던 증권사들이 자전거래와 회사 고유자산까지 활용해 법인 고객의 수익률을 보전해줬다는 의혹이 속속 제기됐다. 금융감독원이 올 들어 5월부터 이런 관행에 대해 검사에 나선 이유다.

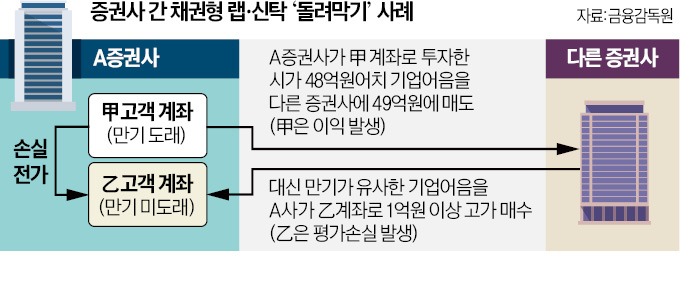

금감원은 검사를 통해 증권사의 위법 사례를 무더기로 적발했다. 법인 고객의 목표수익률을 보장하기 위해 자기자본을 동원하거나 타사에 개설한 자사 명의 신탁 계좌를 통해 간접적 자전거래를 한 사례도 확인했다.

B증권사는 작년 11~12월 가치가 폭락한 자사 고객 보유 CP 등을 시세보다 비싸게 매입했다. 다른 증권사에 만든 자사 신탁 계좌를 통했다. 이 과정에서 고객이 본 이익 규모는 총 1100억원에 달한다. C증권사는 자사에 설정한 펀드를 활용해 작년 11월부터 지난 5월까지 고객 랩·신탁을 고가에 사들여 700억원 규모 이익을 제공했다. D증권사는 G증권사에 자기 고유자금으로 펀드를 설정하고, 이를 통해 자사 고객의 특정 채권과 CP를 고가 매수하도록 요청했다.

일부 증권사는 같은 투자자의 계좌끼리도 자전거래를 벌였다. 한 고객의 1번 랩계좌가 보유한 CP를 2번 랩계좌에 시가보다 비싸게 매도하고, 이를 통해 1번 랩계좌의 목표수익률을 달성하는 식이었다.

○CEO 처벌로도 번질 가능성

증권업계는 이 같은 거래 방식에 대해 ‘불가피한 관행’이라는 주장을 내놓고 있다. 채권시장 경색으로 일시적으로 높아진 변동성만 피하면 투자자의 피해를 줄일 수 있어 부득이 자전거래 등에 나섰다는 것이다.한 증권사 관계자는 “자본시장법 시행령도 펀드 환매를 위해 불가피한 경우에 대해선 자전거래를 허용하고 있다”며 “지난해 채권 금리가 확 올랐을 당시 투자자들에게 큰 손실을 입히지 않기 위해 부득이 자전거래 등을 시행한 것”이라고 말했다. 이 관계자는 “금융감독당국도 당시 ‘손실이 크게 나지 않도록 잘 관리하라’는 지침을 줬다”고 했다.

하지만 금융감독당국은 강경한 입장이다. 애초에 원칙적으로 금지된 거래인 만큼 이번 검사를 계기로 정상화 고삐를 바짝 죄겠다는 방침이다. 금감원 관계자는 “자전거래와 채권 돌려막기 등은 분명한 자본시장법 위반 사항”이라며 “수사기관 통보와 함께 행정처분 등 제재 절차에 들어갈 것”이라고 말했다. 금감원은 9개 증권사와 각 사에서 손익전가 거래를 도맡은 운용역 30여 명에 대해선 주요 혐의 사실을 수사당국에 넘길 방침이다. 금감원은 이들이 비정상적인 가격으로 자산을 거래해 고객에게 손해를 전가한 만큼 업무상 배임 소지가 있는 중대 위법행위를 했다고 보고 있다.

최고경영자(CEO)를 행정처분할 가능성도 제기된다. 금감원은 앞서 불건전 영업 관행에 대해 CEO에게 직접 책임을 지우겠다고 시사했다. 함용일 금감원 부원장은 “컴플라이언스, 리스크 관리, 감사부서 등 어느 곳도 랩·신탁 관련 위법 행위를 거르지 못했다면 이는 전사적 내부 통제가 작동하지 않았다는 점을 드러낸 심각한 문제”라며 “내부 통제의 최종 책임자인 최고 경영진과 무관하다고 볼 수 없다”고 했다.

선한결 기자 always@hankyung.com