공공 SW업계에서 잔뼈가 굵은 시스템통합(SI) 중견기업 대표 A씨가 17일 한국경제신문과의 인터뷰에서 꺼낸 얘기다. 그는 “정부와 공공기관은 질이 나쁜 고객”이라며 “지금 같은 환경에선 SW 개발자 인건비를 쥐어짜는 것 외에는 이익을 남길 방법이 없다”고 토로했다.

A씨는 정부와 공공기관이 어떤 SW를 만들지 구체적인 그림이 없는 상태에서 발주에 나서는 사례가 많다고 지적했다. 그는 “공무원들이 무엇을, 어떤 기술을 가지고 구현할지 모르는 상태에서 두루뭉술하게 발주한다”며 “사업을 진행하다가 문제가 생기면 새로운 주문을 추가한다”고 설명했다.

문제는 정부가 ‘최저가 입찰’ 방식으로 개발 업체를 선정한다는 데 있다. 총 200억원이 필요한 사업이 있을 때 기획재정부가 사업비를 낮출 것을 요구하면 “120억원에 맞출 수 있는 업체를 찾으라”는 주문이 떨어지는 식이다.

A씨는 “받을 수 있는 비용은 정해져 있지만 업무량이 얼마나 늘어날지 모르는 ‘깜깜이 프로젝트’가 적지 않다”며 “10층짜리 아파트를 짓겠다고 공고를 냈는데 정작 지어야 하는 게 15층이라면 추가되는 5층만큼은 사업비를 줘야 하지만 지금의 공공 SW 시장에서는 이런 프로세스가 작동하지 않는다”고 말했다.

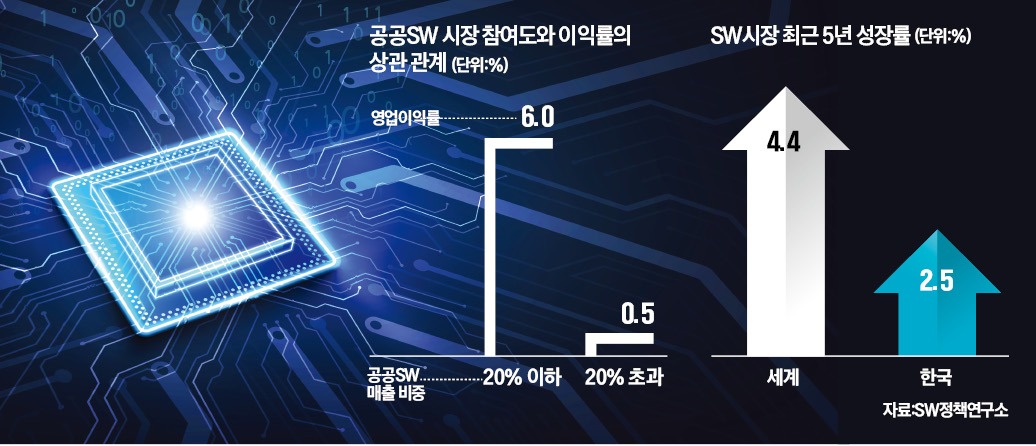

SW정책연구소에 따르면 공공 SW 시장을 주 무대로 삼는 기업들 대부분은 현상 유지에 급급한 상황이다. 2020년을 기준으로 전체 매출의 20% 이상을 공공 SW 프로젝트로 올린 기업들의 영업이익률은 평균 0.5%에 그쳤다. 20% 이하인 기업들의 영업이익률 평균값이 6%인 것과 대조적이다.

또 다른 SI 기업 대표 B씨는 구체적인 설계안을 토대로 기능점수(FP)나 투입공수(MM)를 수치화해 공고하는 것을 의무화해야 한다고 했다. FP와 MM은 SW 사업 규모를 정하는 방식이다. SW를 구현하기 위해 필요한 세부 기술을 분석한 것은 FP, 개발에 필요한 인건비를 계산하는 것은 MM 방식이다. 현재는 이를 공개하지 않은 상태에서 입찰받거나, 알려주더라도 공식적인 문서가 아니라 구두로만 공개한다.

최근 일부 대기업이 ‘정당한 개발비를 받지 못했다’며 정부를 상대로 소송을 벌이고 있는 것도 FP가 모호하게 설정돼 있었기 때문이다. B씨는 “공고 단계에서 FP 등을 숫자로 명확하게 공개해야 한다”며 “여기에 맞출 수 있다고 보는 기업들만 입찰하게 해야 뒷말이 나오지 않는다”고 말했다.

최근 정부가 마련한 ‘공공 SW 대기업 참여 제한 제도 개선안’에 대해서도 대체로 부정적인 반응이 나왔다. 이 방안은 1000억원이 넘는 프로젝트에 한해 대기업의 사업 참여를 허용하는 내용을 담고 있다.

중견 SI 기업 대표 C씨는 “지난 10여 년간 공공 SW 사업을 하지 않은 대기업이 중견기업과 중소기업에서 수년간 키워낸 개발자를 대상으로 경력직을 채용하고 있다”며 “핵심 인력을 뺏긴 중견기업들이 갑인 발주처, 을인 대기업의 눈치를 보는 병·정급 하청업체로 전락할 수 있다”고 우려했다.

김진원 기자 jin1@hankyung.com