독일의 뒤셀도르프 미술대학은 세계 미술대학 중에서도 ‘최고 명문대’ 중 하나다. ‘현대미술의 제왕’으로 불리는 게르하르트 리히터(91)를 비롯해 피터 도이그(64) 등 서양미술 조류를 이끄는 ‘작가들의 작가’들이 이곳의 교수진으로 포진해 있기 때문이다. 토마스 샤이비츠(55)도 그중 하나다. 뒤셀도르프 미대 교수인 샤이비츠는 2005년 베네치아 비엔날레에 독일관 작가로 참여하며 ‘독일 대표 화가’의 자격을 증명했다.

서울 삼청동 학고재갤러리 본관에서 샤이비츠의 개인전이 열리고 있다. 그의 회화 21점과 조형 작품 2점을 한국에서 감상할 기회다. 샤이비츠의 한국 개인전은 이번이 두 번째다.

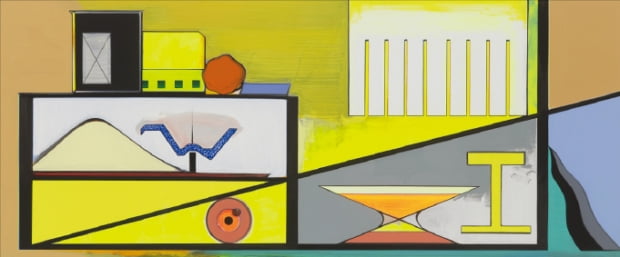

전시 제목이자 입구에 걸린 전시 대표작의 이름은 ‘제니퍼 인 파라다이스’. 전시를 위해 방한한 샤이비츠는 “포토샵으로 편집된 최초의 사진 제목”이라며 “포토샵이라는 존재가 시각예술의 판도를 바꿨다는 의미를 함축했다”고 했다.

풀어서 설명하면 이렇다. 1990년 포토샵이 출시되기 전까지만 해도 사람들은 사진에 찍혀 있는 것이라면 뭐든 진실이라고 믿었다. 하지만 포토샵이 나오고 누구나 사진을 자유자재로 편집할 수 있게 되면서 사진이라는 매체의 신뢰도는 추락했다. 반면 재미나 즐거움, 아름다움을 추구하기 위한 편집도 보편화됐다. 사진이 구상화뿐 아니라 추상화의 영역까지 본격적으로 침범한 것이다. 샤이비츠가 “컴퓨터와 포토샵이 발명된 이 시대의 회화는 추상이나 재현이라는 개념을 뛰어넘어야 한다”고 말하는 건 이런 이유에서다.

본관 바로 옆 신관에서 샤이비츠와 나란히 개인전 ‘내일의 너’를 열고 있는 한국의 중견 작가 박영하(69)도 ‘그림의 본질’을 탐구하는 작가다. 주제는 샤이비츠와 같지만, 그 방법과 결과물은 전혀 다르다. 박 작가는 직접 개발한 안료를 캔버스에 거듭 쌓아 올리다가 작품이 마음에 들 때 작업을 멈춘다. 이렇게 그린 그림에서는 어떤 형상도 알아볼 수 없지만, 수수한 색과 두터운 질감이 형언하기 어려운 편안한 느낌을 선사한다.

박두진 시인은 삼남인 박 작가에게 생전 “‘내일의 너’를 화두로 작업하라”고 말했다. 박 작가는 이를 일신우일신(日新又日新)의 자세로 매일 새롭게 회화의 본질을 고민하라는 조언으로 해석하고 평생 실천해 왔다. 이번 전시에서는 박 작가의 회화 34점과 드로잉 8점 등 총 42점을 만날 수 있다. 두 전시 모두 6월 17일까지 열린다.

성수영 기자 syoung@hankyung.com