주요 7개국(G7) 정상회담이 시작 초기부터 삐걱거리고 있다. 중국 의제를 둘러싼 갈등 때문이다. 미국과 일본은 아시아·태평양 지역 안보 의제를 주요 안건으로 밀어붙이고 있지만, 유럽은 개입을 꺼리는 모습이다. 중국 소비시장에 대한 입장차로 인해 단일대오가 붕괴하고 있다는 관측이 나온다.

19일(현지시간) 미국 정치 전문매체 폴리티코는 G7의 단합이 중국으로 인해 깨지고 있다고 보도했다. 중국의 확장에 대한 입장차가 확연하게 갈려서다. 아시아·태평양 지역의 안보 의제를 두고 각 국가의 득실이 갈리면서 벌어진 일이라는 분석이다.

미국과 일본 등 중국에 강경한 입장인 국가들은 중국에 대한 제재를 주요 안건으로 꺼내 들었다. 중국의 무력도발로 인해 동아시아 전체의 평화가 깨질 수 있다는 주장이다.

중국의 대만 침공을 억제하기 위해 G7이 대응책을 마련해야 한다는 의견이 잇따랐다. 앞서 북대서양조약기구(NATO)는 호주, 한국, 뉴질랜드 등 우방국과의 협력을 강화하기 위해 일본 도쿄에 연락사무소를 설립할 예정이다.

시카타 노리유키 내각홍보관은 이날 폴리티코와의 인터뷰에서 "이번 G7 정상회담에서는 유럽뿐 아니라 인도·태평양 지역의 안보 의제와 협력 방안을 논의할 수 있는 적절한 자리가 될 것"이라고 강조했다. 존 커비 미국 국가안보 회의 대변인도 "이번 정상회담이 마무리될 때쯤에는 중국이 보여주는 도전에 대한 G7의 대응책을 볼 수 있을 것"이라고 말했다.

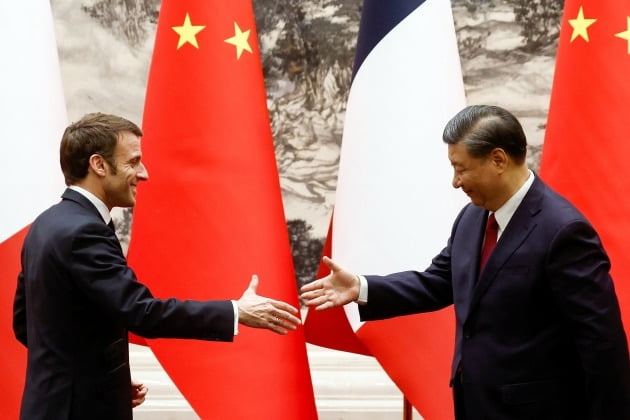

반면 프랑스를 중심으로 유럽은 아시아 안보 의제에서 한발 물러선 모습이다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 나토가 유럽·대서양 지역 수호에 집중해야 한다고 거듭 촉구해왔다. 마크롱 대통령은 "대만의 안보는 유럽이 신경 쓸 싸움이 아니다"라며 "EU가 마냥 미국을 추종해선 안 된다"고 강조한 바 있다.

유럽 최대 군사 국인 프랑스가 상반된 입장을 보이는 만큼, 반(反)중국 연대의 단합력이 축소될 거란 우려가 나온다.

일본 정부가 정상회담 개최 전부터 유럽을 설득한 이유 중 하나다. 하야시 요시마사 일본 외무상은 지난 13일 스웨덴에서 열린 인도·태평양 각료회의에서 "유럽과 아시아 안보를 분리해서 논의할 수 없다"며 "법치주의에 기반한 국제 질서를 유지하려면 결속이 중요하다"고 강조한 바 있다.

유럽이 아시아 안보에 발을 떼려는 배경엔 중국 경제가 있다. 중국 정부가 자국 내수시장을 무기 삼아 유럽 정부에 영향력을 끼친다는 분석이다. 앞서 중국 정부는 2021년 호주와의 갈등이 심화했을 때 호주산 원자재 수입을 금지하는 등의 조처를 한 바 있다.

오히려 G7 정상회담을 계기로 중국 정부에 맞서야 한다는 주장이 제기된다. 소비력을 무기화한 중국에 휘둘려선 안 된다는 것이다.

재닛 옐런 미 재무부 장관은 정상회담에 앞서 개최된 G7 재무장관 회의에서 "중국의 경제적 겁박에 반대하는 공동 조치가 필요하다"고 강조했다. 우르술라 폰데어라이엔 EU 집행위원장도 18일 "중국에 대한 의존도가 높을수록 강압적 조치에 취약하다"며 "공급망을 다각화해서 중국 의존도를 줄여야 한다"고 역설했다.

다만 미국을 제외한 다른 국가가 선제적인 수출 제재를 택하진 않을 것이란 전망이 나온다. 일본과 네덜란드는 미국의 대(對)중 반도체 수출금지에 동참했지만, 다른 국가들은 회의적인 반응을 보이고 있다.

야스히로 마쓰다 도쿄대 교수는 "모든 국가가 중국 내수 시장을 두고 서로 경쟁하고 있기 때문에 단일대오를 형성하기 어렵다"며 "중국이 개별 국가를 상대로 외교전이 효과적이라는 방증이다"라고 설명했다.

오현우 기자 ohw@hankyung.com