삼천당제약의 가계약(텀싯, Term Sheet) 공시 정정을 놓고 논란이 일고 있다. 구속력이 없는 가계약을 공시한 것도 이례적인데다 투자위험요소를 제대로 밝히지 않았다가 이를 정정하면서 투자자들이 혼란을 겪고 있다는 지적이 나오면서다. 일각에선 한국거래소가 변동 위험이 큰 공시를 허용해준 것도 문제라는 비판이 제기된다.

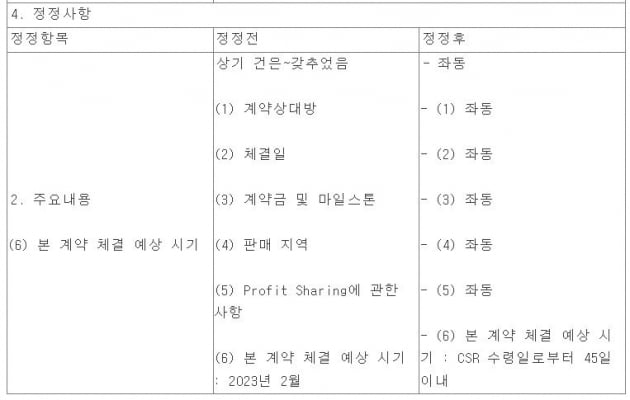

9일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 삼천당제약은 지난달 23일 ‘아일리아 바이오시밀러(SCD411) 바인딩 텀싯(Binding Term Sheet) 체결’ 공시에 대한 정정공시를 했다. 변경 사항은 본계약 체결 예상 시기다. ‘2023년 2월’에서 ‘임상종료보고서(CSR) 수령일로부터 45일 이내’로 수정됐다.

가계약 정정 공시에 투자자 혼란

삼천당제약의 SCD411 임상 3상은 2020년 9월 첫 환자 투약을 시작으로 미국 일본 등 15개국 황반변성 환자 576명을 대상으로 진행됐다. 2022년 9월 투약을 종료했다. 아직까지 임상 3상 결과는 나오지 않았다.삼천당제약 주가는 텀싯 공시 이후 급등했다. 지난해 11월 28일 3만4300원이던 주가는 5만7200원(8일 종가)으로 4개월 만에 60% 넘게 급등했다.

삼천당제약의 가계약 공시에서 논란이 되는 대목은 2022년 11월 28일 삼천당제약의 관련 최초 공시에서 ‘본계약 예상 시기의 변경 가능성’에 대한 구체적인 명시가 없었다는 점이다.

통상적으로 계약 체결 공시에는 투자위험요소 또는 투자유의사항, 기타 투자 판단과 관련한 중요사항 등 계약의 핵심 옵션 부분, 변동 가능성을 기재한다.

큐라클의 공시가 대표적인 사례다. 큐라클은 지난 6일 ‘당뇨병성 황반부종 및 습성 황반변성 치료제 CU06-RE 기술이전계약 체결’에 대한 정정공시를 했다. 투자유의사항으로 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생 시 계약이 해지될 수 있다는 점을 명시했다.

바이오가 아닌 다른 업종도 마찬가지다. KD는 지난달 28일 계약 공시에서 “공사도급계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 공사기간 및 공사금액 등은 추후 변경될 수 있다”고 투자자들에게 알렸다.

또다른 논란 거리는 CSR 수령 옵션을 공시에서 의도적으로 누락한 것 아니냐는 점이다. 업계에서는 CSR 수령을 앞두고 논의된 계약인 만큼 텀싯 서류에 임상 성공 여부 옵션이 있었을 것으로 예상한다. 하지만 회사 측은 “지금 시점에서 밝힐 수 있는 건 없다”고 했다.

삼천당제약이 맺은 텀싯의 법적 구속력 여부도 논란이다. 가계약은 통상 중도 파기하더라도 위약금을 내지 않는다. 그런데도 삼천당제약이 법적 구속력이 있는 텀싯이라고 주장해왔다. 하지만 다른 가계약 조건처럼 이 텀싯도 본계약 체결 전 일방적인 해지 통보를 받더라도 위약금을 받지 못하는 것으로 확인됐다.

삼천당제약 관계자는 “모든 계약은 해지를 할 수 있기에 해지조건이 들어가 있다”며 “계약 상대방의 일방적인 해지에 대한 위약금 사항은 없다”고 말했다. 하지만 공시에는 명시하지 않았다.

이번 텀싯 공시의 본계약 체결 시기가 또 지연될 가능성도 배제할 수 없다. 회사 관계자는 “현재로서는 가능성이 낮다고 판단된다”며 “CSR 수령 일정이 변경됐기 때문에 당초 공시에서 밝힌 기한 내에 본계약 체결을 못 한 것”이라고 해명했다.

허술한 공시 가이드라인도 논란

일각에선 거래소가 확정되지 않은 정보의 공시를 허용한 게 혼선을 키웠다는 지적도 나온다. 거래소 코스닥 공시팀의 사전 검토 과정에서 걸러졌어야 한다는 것이다. 이에 대해 거래소 관계자는 “거래소는 전문가가 아니기 때문에 각 기업의 공시 관련 서류에서 중요 사항을 판단할 능력이 없다”며 “삼천당제약이 공시하겠다고 가져온 내용이 계약서상에 있는지 사실 여부만 확인할 뿐이다”고 말했다.

그러면서 삼천당제약 텀싯 서류에 본계약 체결 시기와 관련된 CSR 수령 옵션이 있었는지, 계약서 변경 여부, 정정된 사유와 관련해서는 “기업의 기밀이라서 공개할 수 있는 건 없다”고 일축했다.

업계에서는 거래소가 공시 기준을 임의대로 적용하면서 혼란을 부추긴다고 지적했다. 10년 이상 공시를 전담한 바이오회사 임원은 “거래소 공시 담당자들이 자주 바뀐다”며 “담당자마다 요구하는 기준이 다르기 때문에 이런 혼선이 빚어진 것 같다”고 했다.

김유림 기자 youforest@hankyung.com