이익 증가율이 비용 앞질러

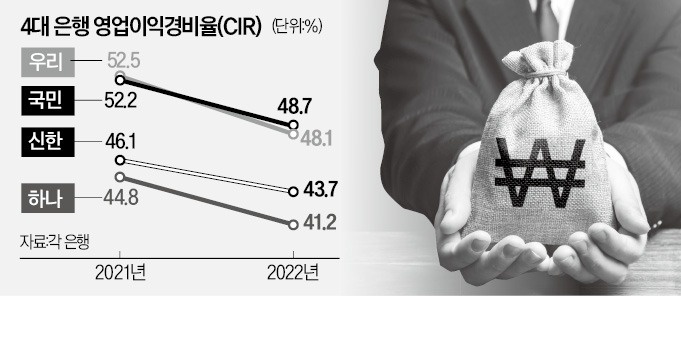

23일 금융권에 따르면 국민 신한 하나 우리 등 4대 은행의 지난해 CIR은 일제히 40%대를 기록했다. 국민(52.2%→48.7%), 신한(46.1%→43.7%), 하나(44.8%→41.2%), 우리(52.5%→48.1%) 모두 전년보다 개선됐다.

4대 은행의 CIR이 40%대로 집계된 것은 2011년 후 처음이다. 2011년엔 국민 45.4%, 신한 46.0%, 하나 42.7%, 우리 36.1%였다. 국민은행 CIR은 이듬해인 2012년부터, 우리은행은 2013년부터 2021년까지 줄곧 50%를 웃돌았다.

CIR이 개선된 것은 분모에 해당하는 총영업이익이 크게 늘어서다. 지난해 4대 은행의 총영업이익은 34조6685억원으로 전년(약 29조4757억원)보다 18% 증가했다. 이 중 이자이익이 27조905억원에서 32조7949억원으로 21.1% 급증했다. 코로나19 확산 이후 대출이 급증한 상황에서 금리 인상기를 맞아 이자이익이 커졌다.

반면 같은 기간 CIR의 분자에 해당하는 판매·관리비는 9% 증가(14조3438억원→15조6391억원)하는 데 그쳤다. 영업점을 줄이고, 비대면 시스템을 강화하면서 비용 지출 구조가 개선됐다고 은행들은 설명했다. 지난해 9월 기준 4대 은행의 영업점은 2891개로, 5년 전(3613개)보다 20% 감소했다.

향후 생산성은 ‘노란불’

올해 은행들의 생산성엔 ‘비상등’이 켜졌다는 분석이 많다. 금리 인상으로 ‘빚부터 갚자’는 인식이 확산하면서 가계 대출이 줄어들고 있다. 지난해 말 4대 은행의 가계대출 잔액은 559조5673억원으로 전년보다 2.6% 감소했다.은행들은 기업 대출을 늘려 올해 3~5%대 대출 성장을 이루겠다는 구상이지만, 연체율이 악화하면서 부실 발생 가능성이 커지고 있다. 금융감독원에 따르면 작년 말 국내 은행의 원화 대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 0.25%로, 전년 동기(0.21%)보다 0.04%포인트 올랐다.

정부와 정치권이 은행의 생산성 개선을 가로막고 있다는 지적도 나온다. 정부는 은행들의 ‘예대마진(예금·대출 금리차) 축소’를 압박하면서 10% 수준인 비이자이익 비중을 확대하라고 주문하고 있다. 대출자는 물론 예금자에게도 수수료를 부과하는 미국과 달리 은행의 공공성을 강조하는 국내 여건상 수수료 수익 등 비이자이익을 늘리기는 쉽지 않다는 지적이 많다.

판매·관리비의 60~70%를 차지하는 인건비를 줄이기도 어려운 상황이다. 은행들은 희망퇴직을 확대해 인력 구조를 효율화한다는 방침이다. 작년 말부터 올초까지 5대 은행에선 2222명이 특별퇴직금을 포함해 1인당 6억~7억원을 받고 희망퇴직했다.

하지만 이마저도 정부의 ‘돈 잔치’ 지적에 제동이 걸린 분위기다. 한 시중은행 부행장은 “물가와 임금이 빠르게 오르고 있어 올해 희망퇴직자가 적으면 다음해부터 CIR이 악화할 가능성이 높다”며 “희망퇴직은 돈 잔치가 아니라 은행의 효율성 개선 차원”이라고 했다.

박상용 기자 yourpencil@hankyung.com