구상화는 좋지만 추상화는 싫다는 사람이 적지 않다. 대체 뭘 그린 것인지, 뭘 말하고 싶은 것인지 이해하기 어렵다는 게 이유다. 이런 사람을 만날 때마다 홍승혜 작가(64·서울과학기술대 조형예술학과 교수)는 이렇게 조언한다. “굳이 이해하려고 애쓸 필요 없다”고.

“클래식 음악에 특별한 줄거리가 있어서 듣나요? 그저 귀가 즐거우니 듣는 거잖아요. 추상화도 마찬가지입니다. 그냥 보고 즐기면 돼요. 여러 악기 소리가 어우러져 교향곡이 되듯이 색채와 형태를 조합해 보기 좋은 그림을 만든 게 추상화입니다.”

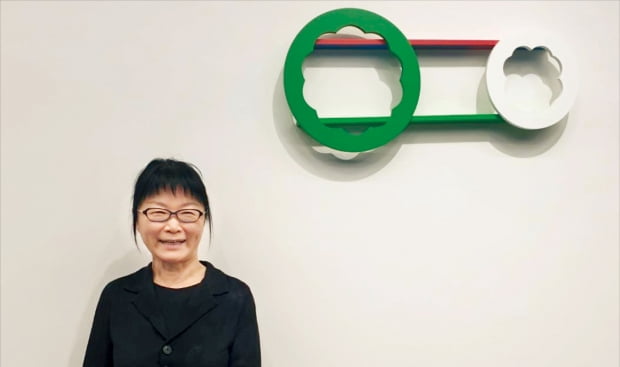

이게 무슨 말인지 이해하려면 서울 삼청동 국제갤러리 전시장에 걸린 홍 작가의 추상화들을 보면 된다. 그의 작품은 어린이가 만든 것 같다. 총천연색에 동그라미, 구름 등 단순한 모양으로 작품을 구성했다. 전시장 벽은 원색으로 칠해져 있어 “어린이집 놀이방에 온 것 같다”고 말하는 관객도 있다. 하지만 작품을 계속 바라보고 있으면 왠지 기분이 좋아진다. 홍 작가는 “그게 내가 원하는 반응”이라고 했다.

“처음 미술대학에 들어갔을 때 실제 세계를 사실적으로 그리는 데 푹 빠져 있었습니다. 그런데 대학교 3학년 때 야수파 거장 앙리 마티스(1869~1954)의 그림을 보고 깊은 감동을 받았어요. 특별한 내용 없이 색과 모양의 조합만으로도 이렇게 아름다운 작품을 만들 수 있구나 싶었죠. 추상의 세계에 눈을 뜬 거지요.”

서울대 미대 회화과를 졸업한 뒤 프랑스 국립미술학교로 ‘미술 유학’까지 다녀온 홍 작가가 컴퓨터로 하는 추상예술에 몰두했던 것은 이런 이유에서다. 그는 1997년부터 포토샵 프로그램으로 작은 네모 ‘픽셀’을 쌓아 올리는 ‘격자무늬 작품’으로 명성을 쌓기 시작했다. 이중섭미술상을 비롯해 상도 여럿 받았고, 서울시립 북서울미술관 등 주요 미술관에서 개인전을 잇따라 열면서 ‘픽셀 작가’로 이름을 날렸다. 하지만 그는 “감옥에 갇힌 것 같은 느낌이었다”고 했다.

“25년간 포토샵을 갖고 작업했어요. 몸은 편했지만 똑같은 작업을 반복하니 마음은 갑갑했습니다. 최근 들어 작업하는 프로그램을 일러스트레이터로 바꾸고, 작품에 색과 곡선을 넣으면서 그 굴레에서 탈출하게 됐어요. ‘네모난 흑백 감옥’에서 탈출하니 얼마나 기분이 좋은지 모르겠습니다.”

3관 전시장에 있는 작품 ‘봄이 오면’은 이런 ‘해방의 기쁨’이 고스란히 담긴 설치작품이다. 바닥에는 꽃이, 공중에는 나비와 함께 춤을 추는 사람 모양의 구조물이 떠 있다. 홍 작가는 “작품에서 의미보다 재미를 찾길 바란다”며 “관람객들이 내 작품을 보기만 해도 즐겁고 기분이 좋아지면 좋겠다”고 말했다. 그의 얼굴에 천진난만한 미소가 떠올랐다. 전시는 다음달 19일까지.

성수영 기자 syoung@hankyung.com