“이 작품 속에 너무나 많은 수수께끼와 퀴즈를 감춰뒀기 때문에, 앞으로 수 세기 동안 대학교수들은 내가 의미하는 바를 말하느라 분주할 것이다. 이것이 나의 불멸을 보장하는 유일한 길이다.”

제임스 조이스는 1922년 출간된 소설 <율리시스> 서문에 이렇게 적었습니다. 그의 예언대로 이 작품은 어렵기로 유명합니다.

이 책을 번역한 김종건 고려대 명예교수는 무려 반 세기 동안 조이스의 문학 세계를 연구했습니다. 김 교수를 비롯한 '한국 제임스조이스 학회' 회원들은 2002년부터 <율리시스> 읽기 모임을 시작해 2014년까지 10년이 넘도록 매달 1회 4시간씩 이 소설을 나눠 읽었습니다. 작품의 숨겨진 뜻을 두고 토론도 벌였습니다. 김 교수는 이곳에서 나눈 이야기를 번역 작업에 반영했습니다. 조이스의 예언처럼요.

<율리시스>는 100년간 숱한 대학교수와 영문학도들을 괴롭혀왔습니다. 그런데 허망하게도 소설은 단 하루 동안 벌어진 이야기입니다. 주인공은 신문사 광고부 사원인 리오폴드 블룸. 소설은 아일랜드 더블린을 배경으로 1904년 6월 16일부터 다음날 새벽까지 블룸의 행적을 좇습니다. 블룸은 우체국, 공동묘지, 신문사, 박물관 등을 배회합니다.

한국어 번역본 기준으로 분량은 900쪽이 넘습니다. 제목부터 대서사시의 기운을 풍기죠. ‘율리시스’는 ‘오디세우스’의 라틴어식 이름입니다. 오디세우스는 트로이전쟁 이후 고향 이타카로 돌아가는 길에 10여 년간 바다를 떠돌았습니다. 호메로스의 대서사시 <오디세이>가 오디세우스의 방랑생활을 그렸다면, <율리시스>는 끝을 알 수 없는 블룸의 머릿속을 헤맵니다. 이른바 '의식의 흐름' 기법이죠.

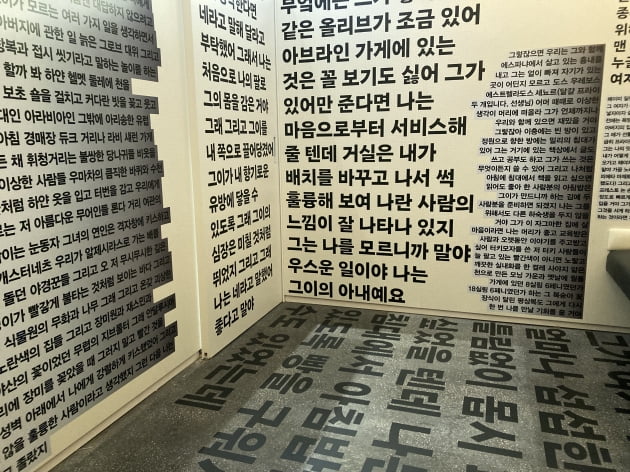

소설 속에는 셰익스피어의 작품, 기독교 성경, 더블린의 실제 장소 등이 뒤엉킵니다. 형식도 종잡을 수 없어요. 어느 대목은 시나리오처럼 전개되다가 어느 대목은 시처럼 흐릅니다. 마지막 제18장이 유명합니다. 장 전체가 아내 몰리의 독백 혹은 회상이거든요. “그래요(Yes)”에서 시작해 “그래요(Yes)”로 끝나는 이 장은 쉼표나 마침표 하나 없이 약 4만 단어가 쭉 이어집니다.

지금 봐도 여러모로 파격적인 책입니다. '너무 야해서 놀랐다'는 독자들도 많아요. 한때는 외설 시비로 책이 금서로 지정되기도 했습니다. 블룸의 머릿속에서 널뛰는 성적 욕망을 노골적으로 묘사하고 있거든요. 미국 문예지 ‘리틀 리뷰’ 연재가 중단됐고, 정식 출판은 결국 프랑스 파리에서 해야 했습니다. 당시 앨프리드 아인슈타인, T.S. 엘리엇, 버지니아 울프 등이 표현과 출판의 자유를 위해 함께 목소리를 높였습니다. 판사가 금지령을 해제하면서 “이 책이 독자에게 구토를 유발할 수는 있어도, 외설적이지는 않다”고 말한 일화도 유명합니다.

지금 봐도 여러모로 파격적인 책입니다. '너무 야해서 놀랐다'는 독자들도 많아요. 한때는 외설 시비로 책이 금서로 지정되기도 했습니다. 블룸의 머릿속에서 널뛰는 성적 욕망을 노골적으로 묘사하고 있거든요. 미국 문예지 ‘리틀 리뷰’ 연재가 중단됐고, 정식 출판은 결국 프랑스 파리에서 해야 했습니다. 당시 앨프리드 아인슈타인, T.S. 엘리엇, 버지니아 울프 등이 표현과 출판의 자유를 위해 함께 목소리를 높였습니다. 판사가 금지령을 해제하면서 “이 책이 독자에게 구토를 유발할 수는 있어도, 외설적이지는 않다”고 말한 일화도 유명합니다.조이스는 이 책을 둘러싼 소동에 개의치 않았습니다. 그는 이렇게 말했습니다. “<율리시스>가 읽기에 적절하지 않다면, 인생은 살기에 적절하지 않은 겁니다.” '원래 인생이란 게 알 수 없는 거다'는 의미죠. 깊이를 알 수 없는 바다처럼, 인생은 단 하루조차 간단하게 해석되지 않습니다. 어떤 하루는 10년의 방랑만큼 고단하고 또 치열합니다.

수수께끼처럼 알쏭달쏭한 매력 덕분일까요. 더블린 사람들은 요즘도 6월 16일을 ‘블룸스데이’로 기념한다고 합니다. 매년 이날이 되면 블룸이 방문한 작품 속 장소를 찾아가는 ‘성지순례’를 하고, 관광객도 몰린다고 하네요.

그런데 이 날짜에는 비밀이 있습니다. 6월 16일은 조이스가 길거리에서 우연히 만난 노라라는 여인과 첫 데이트에 성공한 날입니다. 훗날 두 사람은 결혼해 부부가 됐죠. 수 세기 동안 살아남을 단 하루는 사실 조이스의 사랑이 시작된 날이었습니다.

올해는 <율리시스> 출간 100주년이죠. 이를 기념해 서울 청담동 소전북아트갤러리에서는 내년 3월까지 율리시스 아트북 전시회가 열립니다. 앙리 마티스가 삽화를 그린 1500부 한정판 <율리시스>도 만나볼 수 있습니다.

전시회에 가실 분은 전시장에 마련된 '몰리의 방'에 꼭 들어가보시길 권합니다. 사방의 벽, 천장, 바닥까지 앞서 말씀드린 <율리시스> 제18장의 문장으로 채워진 공간입니다. 이곳에 들어서면 마치 책 속에 들어가 서 있는 기분을 느낄 수 있습니다.

구은서 기자 koo@hankyung.com