지난달 21일 파이낸셜타임스는 "기록적인 엔화 약세의 원인을 미일 금리차만으로 설명할 수는 없다. 엔화가 안전자산에서 투기자금의 먹잇감이 됐다"고 분석했다.

달러가 주요국 통화에 대해 극명하게 강세를 보이는 ‘킹달러’의 시대다. 하지만 엔화의 추락 속도는 유독 심하다. 올들어 엔화는 튀르키예 리라 다음으로 가치가 크게 떨어진 통화다.

엔화는 위기 때 가치가 급등하는 대표적인 안전자산이다. 2011년 동일본대지진이라는 국가적인 재난을 입고도 엔화가 급락할 것이라는 예상과 반대로 제2차 세계대전 이후 최고치(달러 당 75엔)를 기록했다. 위기다 싶으면 글로벌 투자가들이 자금을 안전한 피난처라고 생각하는 엔화로 도피시키기 때문에 나타났던 현상이다.

하지만 2020년 코로나19가 세계적으로 확산하고, 올해 2월에는 러시아가 우크라이나를 침공하는 지정학적 위기가 발생했는데도 엔화 가치는 폭락했다. 사실상 안전자산의 지위를 상실한 것이다.

더구나 일본은 심각한 경제난이나 금융위기를 겪는 나라가 아니다. 그런데도 경제가 파탄난 나라들보다 통화가치가 더 크게 떨어지자 일본 내부에서도 달러 강세와 엔화 약세를 구분해야 한다는 분석이 잇따르고 있다. 엔화의 끝모를 추락은 달러 가치가 올라서이기도 하지만 일본 경제의 약체화가 엔화 가치에 반영된 탓이라는 자기반성이다.

일본의 경제 전문가들과 미디어들은 "아베노믹스(아베 신조 전 총리의 대규모 경기부양책)의 초저금리와 엔저(低)에 10년 가까이 의존한 외상값이 돌아왔다"라고 진단했다. 지나치게 오랫 동안 대규모 금융완화를 유지한 부작용이 '엔화 가치 32년 최저'의 형태로 나타났다는 것이다.

일부 전문가들은 현재의 일본 경제를 브레이크와 과속방지 센서가 망가진 자동차에 비유한다. 과거에는 엔화 가치가 급격히 떨어지면 수출이라는 과속방지 센서가 작동해 브레이크가 자동으로 걸렸다. 엔화 가치가 떨어지면 수출이 늘어난다. 일본 기업들은 수출로 벌어들인 외화를 엔화로 바꾼다. 엔화를 사려는 수요가 늘어나면 엔저의 속도가 적정 수준으로 늦춰졌다.

일본 경제의 제어장치가 망가진 건 기업들이 엔화 가치 급등을 피해 생산시설을 대거 해외로 옮기면서다. 1990년 4.6%였던 일본의 해외생산 비율은 2020년 22.4%까지 올랐다. 2020년 일본 기업의 해외법인수는 2만5700개로 2007년보다 54% 늘었다. 상장기업의 해외매출도 230조엔으로 30% 증가했다.

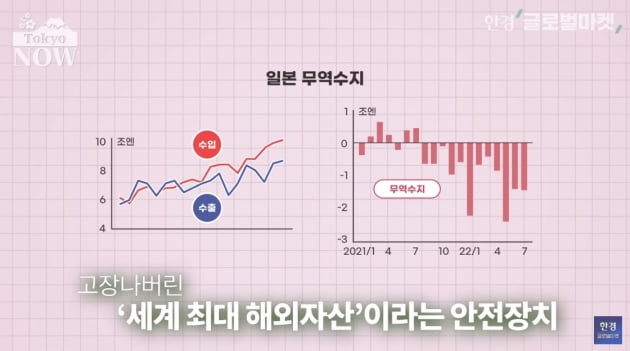

반면 일본 경제를 유지하는 비용은 엄청나게 불어났다. 휘발유값(수입 비용)이 치솟는데 연비(통화 가치)는 절반 이하로 떨어진 차량에 비유할 수 있다. 일본은 에너지의 90%, 식료품의 60%를 수입에 의존한다. 올들어 국제 원자재와 식료품 값이 급등하면서 일본의 수입규모는 급증했다.

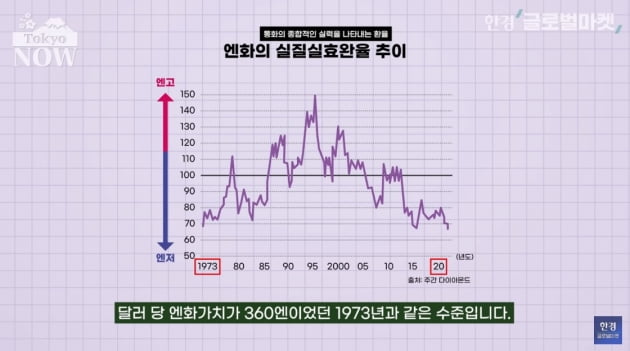

여기에 엔저가 겹치면서 수입 부담을 증폭시키고 있다. 지난 7월 엔의 실질실효환율(통화의 종합적인 실력을 나타내는 환율)은 58.7로 1971년 수준까지 떨어졌다. 일본의 구매력이 50년 전 수준으로 후퇴했다는 의미다. 150.85였던 1995년의 3분의 1 수준이다.

여기저기서 부작용이 나타났다면 구조개혁을 통해 경제 체질을 바꾸는 조치가 필요했다. 하지만 일본은 인위적인 초저금리와 엔저에 의존하는 방식을 바꾸지 않았다. 엔진 성능 강화제(초저금리)로 차를 무리하게 가동하고, 기름값을 아낀다면 저질 휘발유(엔저)를 쓴 셈이다.

일본 정부가 경제를 얼마나 무리하게 굴리는지 보여주는 통계가 있다. 닛세이기초연구소는 10년 만기 국채의 정상적인 금리 수준이 1.5%대라고 분석했다. 현재 일본 국채 10년물 금리는 0.25%다. 일본은행이 0.25% 금리에 국채를 모조리 사들여 금리를 정상 수준보다 1.25%포인트 늘러놓은 결과다.

이처럼 무리하게 초저금리를 유지하자 환율의 마지막 안전장치가 제대로 작동하지 못하고 있다.

일본은 400조엔(약 3848조원)이 넘는 해외자산을 보유하고 있다. 31년째 세계 1위 규모다. 해외자산을 통해 외화로 벌어들이는 배당과 이자수입은 급격한 엔저를 막는 마지막 안전장치였다. 외화 수입을 엔화로 바꾸면 엔화 가치가 상승했기 때문이다.

하지만 장기간의 초저금리에 익숙해진 일본 기업들은 배당과 이자수입을 엔화로 바꾸길 꺼리고 있다. 예금금리가 '제로(0)', 10년물 국채 금리가 0.25%인 일본에서 엔화로 투자할 데가 없기 때문이다. 앞으로도 엔화 가치가 계속 떨어지리라는 전망도 일본 기업들이 외화로 벌어들인 수입을 환전하지 않는 이유다.

일본 종합상사 관계자는 "엔화 자산을 늘리기보다 금리가 높은 해외에 재투자하는게 더 이익"이라고 말했다.

안전자산 신화 무너지는 엔화①에서 살펴 본 부동산 가격도 초저금리 장기화의 후유증으로 꼽힌다. 하지만 초저금리 중독의 더 심각한 문제는 '좀비 기업'의 양산이라는 지적이다. 경쟁력과 수익력이 낮아서 시장원리 대로라면 진작에 도태됐어야 할 기업들이 초저금리에 기대 연명하고 있다는 것이다.

좀비 기업이 늘면 경쟁력있는 기업으로 흘러들어가야 할 인재와 자금이 돌지 않는다. 일본의 경쟁력은 점점 떨어질 수밖에 없다. 경제협력개발기구(OECD) 38개 회원국 가운데 28위인 일본의 노동생산성이 이를 증명한다. 1990년 4%였던 일본의 잠재성장률은 현재 0%대 초반까지 떨어졌다.

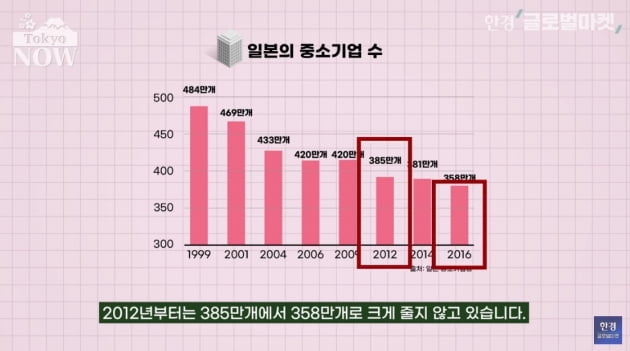

일본은 중소기업의 왕국이다. 2020년 중소기업청이 발간한 '중소기업 백서'에 따르면 2016년 기준 일본에는 359만개의 기업이 있다. 이 중 99.7%인 358만개가 중소기업이다.

1999년 484만개였던 중소기업 숫자는 2016년 358만개로 줄었다. 하지만 일본이 대규모 금융완화에 나선 2012년을 기준으로 놓고 보면 중소기업의 수는 385만개에서 358만개로 크게 줄지 않았다.

코로나19 이후에는 중소기업 수가 더욱 줄지 않았을 것으로 예상된다. 중소기업의 자금조달을 지원하기 위해 일본 정부가 무담보·무이자로 돈을 빌려주는 '제로제로 대출'을 실시했기 때문이다. 제로제로 대출은 자금 압박을 받는 중소기업에 단비 역할을 한 반면 좀비 기업을 급격히 늘리는 조치라는 지적도 받는다.

일본BP컨설팅에 따르면 일본에는 창업한 지 100년을 넘은 노포가 3만3000개 있다. 전세계 100년 기업의 41%를 차지한다. 전통을 보존하고 계승하는 일본 특유의 기업 문화로 세계인의 칭송을 받는 통계다. 반면 일본 내부에서는 수명만 길 뿐 기업 가치는 늘리지 못하는 좀비기업이 그만큼 많음을 입증하는 자료로도 사용된다.

아무리 훌륭한 전통도 변하지 않으면 퇴색되고 만다는 점을 엔·달러 150엔 시대를 맞아 안전자산의 지위를 잃어가고 있는 일본의 통화, 엔화가 증언하고 있다.

도쿄=정영효 특파원 hugh@hankyung.com