브라질 태생의 크리스티나 탈라코는 호주인 남편을 만나 1996년 호주로 이주했다. 그는 상파울루대에서 법학을 전공하고 영국에서 로스쿨 LLB 학위를 취득한 고학력 엘리트였다. 하지만 해외 자격증이 호주에서는 쓸모가 없어지자 자신만의 사업 아이템을 구상했다. 살도시 파인 푸드라는 회사를 세운 뒤 브라질의 국민간식 빵데께쥬(pao de queijo)를 만들어 팔기로 했다.

그의 사업은 현재 30여개국에 제품을 수출할 만큼 번창했다. 탈라코는 호주수출협의회 회장을 역임하는 등 호주 재계의 주요인사로도 활약하고 있다. 이코노미스트는 “탈라코가 호주에 정착한 덕분에 세수가 늘고 고용이 창출됐으며, 무엇보다 새로운 간식거리를 들여와 호주인들의 삶에 즐거움을 더해줬다”고 보도했다. 적극적인 이민자 수용 정책이 호주를 더 부유하고 역동적으로 만들었다는 분석이다.

○‘백호주의’ 포기한 호주

호주가 처음부터 이민에 관대했던 것은 아니다. 1700년대 영국의 식민화 정책으로 나라가 세워진 이후 호주 사회의 주류는 줄곧 영국계 백인들이 차지했다. 1901년엔 호주 연방의회가 이민제한법을 통과시켜 ‘백호주의’를 도입했다. 유색인종 이주민들의 입국 문턱을 높이기 위해서다.호주 정부가 입장을 바꾼 것은 국내 출산율 감소로 인구 유지에 어려움을 겪으면서다. 1970년 2.86명에 달했던 호주의 합계 출산율은 1978년 1.95명으로 내려앉았다. 1973년 백호주의를 공식적으로 폐기한 배경이다.

이후 적극적인 이민 정책을 펼친 결과 호주의 인구는 꾸준히 증가했다. 1970년 1200만명대에서 2020년 2500만명대로 올라섰다. 20202년 기준 호주의 총 인구 대비 이민자 비중은 30%로 대표적인 다민족 국가로 자리매김했다. 2010년 36.1세였던 호주의 중위연령도 2020년 36.7세로 오르는 데 그쳤다. 같은 기간 36.6세에서 6.2살 이상 빠르게 나이 든 한국에 비해 호주는 젊은 활력을 유지한 셈이다.

경제학자들은 “이민자 유입으로 인해 1970년 이후 호주의 인구가 두 배로 증가했고. 경제 규모는 21배로 성장했다”며 “특히 코로나19 직전까지 28년 연속 침체 없는 경제 성장을 누려온 배경도 이민 덕분”이라고 강조한다. 최근 출범한 노동당 정부는 현재 연간 16만명 수준으로 유지하고 있는 이민자 수용 한도를 2배 이상 늘려 향후 5년간 200만명을 받아들이겠다는 구상을 밝혔다.

호주만이 아니다. 출산 장벽에 부딪힌 선진국들은 이민 확대로 눈을 돌리고 있다. 파이낸셜타임스는 “선진국들이 다른 나라에서 젊은 인구를 수입해온다는 전략에 골몰하고 있다”며 “출산장려책에 재정을 퍼부어도 합계 출산율을 2명 이상으로 끌어올리는 데 어려움을 겪고 있기 때문”이라고 전했다. 경제개발협력기구(OECD) 회원국 정부들의 평균 출산·육아수당 지출은 꾸준히 늘어나 지난해 기준 국내총생산(GDP)의 4%에 달하는 것으로 집계됐지만, 이들 국가의 평균 출생률은 1990년대초 2명에서 2020년 1.6명으로 하락세를 면치 못했다.

○이민이 인구 자연증가 능가한 美

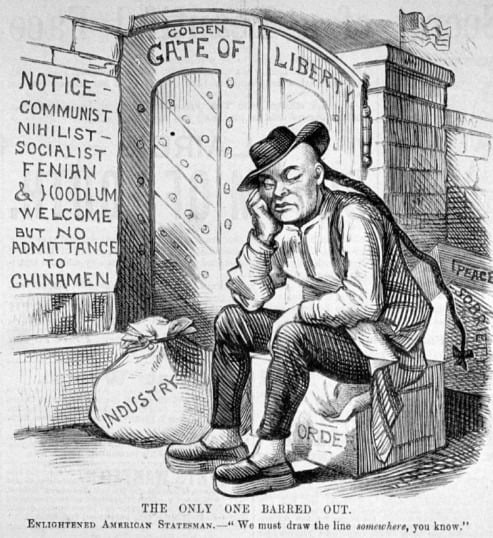

‘원조 이민자의 나라’ 미국도 사정은 마찬가지다. 1882년 중국인 이민 제외법령, 1921년 출신국가별 입국 할당제 등을 도입해 급증하는 이민자 수를 제한하려 했었다. 그러다 1965년 이민법을 개정해 인종차별적인 할당제를 공식 폐지했다. 3명을 웃돌았던 미국 여성들의 합계 출산율이 계속 감소하자 인구 유지를 위해 이민 확대를 꾀한 것이다. 미국 합계 출산율은 1976년 당시로선 역사상 최저치인 1.74명으로 주저앉는다. 1965 이민법은 오늘날 미국 이민정책의 뿌리가 돼 ‘이민 역사의 전환점’이 됐다는 평가를 받는다.

미국에선 2020년 처음으로 이민자 규모가 인구의 자연증가분을 추월했다. 2010년 146만명에 달했던 자연증가는 계속 줄어들어 2020년 15만명으로 고꾸라졌다. 감소세도 가파르다. 같은 기간 합계 출산율이 1.93명에서 1.64명으로 후퇴했기 때문이다. 반면 2020년 미국에 정착한 이민자 규모는 24만명이었다.

2010년 이후 꾸준히 80만~100만명선을 유지했던 연간 이민자 규모가 코로나19 봉쇄 조치 등으로 대폭 후퇴하긴 했지만, 자연증가보다는 훨씬 많은 것으로 집계됐다. 뉴욕타임스는 “지속적인 출산율 감소와 코로나19 대유행으로 인한 사망률로 인해 미국의 인구 증가율이 역사적 최저치를 기록했지만, 이민이 미국의 인구 성장을 견인하고 있다”고 보도했다. 2020년 기준 미국의 이민자 비중은 13.7%에 이른다.

‘출산 강국’ 프랑스에서도 인구 유지를 위해 이민을 활용하고 있다. 1945~1974년 프랑스 경제는 대호황기였지만 노동력이 부족해 북아프리카 저숙련 이주민을 대거 유입했다. 그러다 글로벌 석유파동으로 경기가 급랭하자 1974년 저숙련 이주민 수용 중단을 공식 선언하고, 대신 2년 뒤부터 가족이민 제도를 활성화했다.

프랑스는 2020년 합계 출산율이 1.8명 가량으로 OECD 국가 중 1위다. 1980년대부터 3자녀 가족수당 등 출산장려책을 적극 도입한 결과다. 그럼에도 출산율이 장기적으로 감소하고 있다는 위기감 속에 이민정책을 활용하고 있는데, 이는 이주민 여성들의 합계 출산율(2.6명)이 프랑스인 여성들의 출산율보다 높기 때문으로 분석된다. 프랑스 정부는 2019년 한해 동안에만 29만1000명의 이민자를 받아들였다. 이는 이민 강국 호주(16만명)보다도 1.5배 가량 많은 규모다.

김리안/오현우 기자 knra@hankyung.com