“반도체 인력을 가르칠 교수도 부족합니다. 인력 양성 뿌리가 바짝 말라가고 있습니다.”

황철성 서울대 재료공학부 석좌교수(전 서울대 반도체공동연구소장)는 10일 한국경제신문과 인터뷰에서 “한국 반도체 업계 인력 현실은 너무 초라하다”며 이같이 진단했다. 2014~2015년 서울대 반도체공동연구소장을 지낸 황 교수는 메모리 소자와 반도체 물질·공정 분야의 세계적 석학으로 꼽힌다.

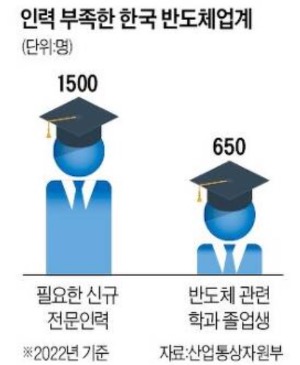

황 교수는 “6~7년 전부터 인력난에 대비해야 한다고 학계·업계가 목소리를 냈지만, 정부는 주목하지 않았다”며 “그 사이 현실은 퇴보해 반도체 고급 인력풀 자체가 바닥났다”고 말했다. 그는 “서울대 공대 교수 330여 명 중 반도체를 주력으로 연구하는 교수는 불과 10여 명”이라고 했다. 그는 “향후 반도체 연구 분야를 이어가려는 교수를 찾거나 확보하기도 어려워졌다”며 “비단 서울대만의 문제가 아니라 학계에 공통으로 나타나고 있는 현상”이라고 덧붙였다.

반도체 전공 교수가 ‘바닥난’ 것은 관련 연구개발(R&D)·교육 기반이 열악한 게 가장 큰 원인으로 꼽았다. 황 교수는 “정부가 이미 발전한 산업에 연구개발비를 투입할 수 없다면서 최근 몇 년 간 연구비를 대폭 삭감했다”며 “국내 대학에서 반도체 관련 연구를 지속하는 게 힘들어졌다”고 했다. 정부는 2016년부터 2020년까지 반도체 R&D 국책 사업에 예산을 한 푼도 투입하지 않았다.

반도체 전공 교수가 ‘바닥난’ 것은 관련 연구개발(R&D)·교육 기반이 열악한 게 가장 큰 원인으로 꼽았다. 황 교수는 “정부가 이미 발전한 산업에 연구개발비를 투입할 수 없다면서 최근 몇 년 간 연구비를 대폭 삭감했다”며 “국내 대학에서 반도체 관련 연구를 지속하는 게 힘들어졌다”고 했다. 정부는 2016년부터 2020년까지 반도체 R&D 국책 사업에 예산을 한 푼도 투입하지 않았다.연구비가 나오지 않으니 관련 이해도가 높은 교수도 반도체가 아닌 다른 분야로 옮기는 식의 기피 현상까지 나왔다는 전언이다. 더구나 통상 대학을 평가할 때 네이처, 사이언스지 등 논문 게재 실적이 크게 작용한다. 연구비가 부족한 데다 성숙한 산업인 반도체 분야에서 연구논문으로 빛을 보기는 어려울 수밖에 없다.

황 교수는 “반도체를 가르칠 교수 자체가 없는데 어떻게 고급 인력을 양성할 수 있겠느냐”며 “교수 부족은 서울대가 삼성전자, SK하이닉스 등과 반도체 계약학과를 신설하는 데 적극 나서지 못하는 이유 중 하나”라고 했다. 반도체 계약학과를 만든다면 교수 10명이 필요하지만, 그럴 여력이 안 된다는 설명이다. 서울대 교수는 국가공무원이다. ‘공무원을 더 늘려선 안 된다’는 정부 기조에 어긋난다는 이유로 교수 정원 확대는 어려운 것으로 알려졌다.

황 교수는 “반도체를 연구하는 교수가 충분한 연구 활동을 할 수 있게 지원해 석·박사급 고급 인력을 키워내는 선순환 생태계부터 제대로 만들어야 한다”며 “대학, 정부, 기업이 함께 오래 연구하며 산업 발전을 도모할 수 있는 터전이 필요하다”고 강조했다.

주요 경쟁국에 비하면 인력 양성 투자 규모가 작고 속도도 느리다는 게 황 교수의 진단이다. 황 교수는 “미국, 대만 등은 국가적으로 인력 양성에 덤벼들고 있다”며 “이미 늦었지만 지금이라도 하루빨리 분위기를 전환해야 한다”고 했다. 그는 “교육의 질을 높여야 좋은 인력을 육성하고, 산업 경쟁력을 이어갈 수 있다”고 강조했다.

정지은 기자 jeong@hankyung.com