-조종 개념 없으면 이동 수단 아닌 '이동 공간'

사람이 운전하지 않는 자율주행차를 흔히 영어권에선 '오토노머스(autonomous)' 또는 '셀프 드라이빙카(self-driving car)'로 부른다. 전자는 자율적인 주행이라는 뜻이고 후자도 자동차 스스로 운전한다는 의미로 사용된다. 비슷한 뜻을 가진 탓에 둘 모두 '운전자가 없다'는 공통의 뜻을 담고 있다.

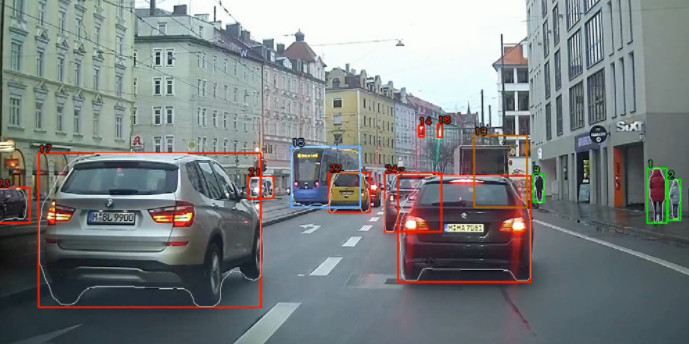

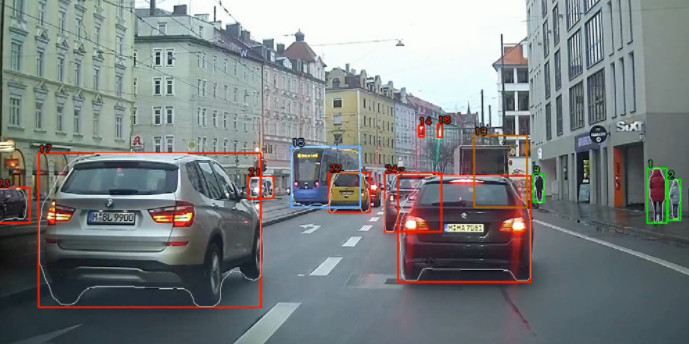

그런데 운전자가 없다는 것은 규제 부문에서도 엄청난 전환이 필요한 사안이기도 하다. 지금까지 자동차 안전규제는 사람이 운전한다는 전제 하에 모든 법적 제도가 구축된 탓이다. 예를 들어 충돌시험의 주된 목적은 운전자 상해율을 낮추려는 활동이었고 전방충돌을 막기 위한 경고장치 및 비상제동시스템, 그리고 차체자세제어장치 의무 장착 또한 운전자 보호 및 운전 미숙의 위험성을 낮추려는 노력이었다. 쉽게 보면 모든 사고의 위험인자가 운전자에 있다는 점에서 위험 방지를 위한 장치들이 속속 의무화됐고 이를 맞추기 위한 기술 개발 노력이 이어진 셈이다. 하지만 자율주행차는 '운전자(driver)'가 존재하지 않는다. 그래서 운전을 돕는 운전보조장치(ADAS) 또한 개념적으로 없는 장치다. 굳이 필요하다면 '탑승자 보호장치(PPS, Passenger Protection system)'로 바꿔 불러야 맞다는 것이고 운전석(?)에 아이들이 앉아도 무방한 이동 수단이 바로 자율주행이다. 그러자 미국이 세계 최초로 운전자 존재 여부로 자동차를 구분하기 시작했다. 사람의 개입 정도를 떠나 스티어링 휠, 이른바 사람이 조종 가능한 시스템의 유무에 따라 자동차를 나누고 별도 기준을 적용키로 했다.

|

입법이 이뤄지자 자율주행 스타트업들은 일제히 반겼다. 사고 책임 소재는 뒤로 하더라도 그간 줄기차게 스티어링 휠이 사라져야 한다는 주장을 펼쳐왔기 때문이다. 그리고 제도 마련과 동시에 많은 자율주행 기업들은 공간 활용성 극대화를 위한 제품 전략을 설정했고 상용화에 한 걸음 다가섰다. 이들이 궁극적으로 추구하는 것은 이동 수단을 이동 공간의 개념으로 전환시키는 것이고 이때 공간이란 기능에 따라 주방, 침실, 사무실, 운동 등 다양한 활동이 가능한 사적인 것을 의미한다. 다양한 목적을 기반으로 한다는 점에서 흔히 '목적 기반 이동 수단(PBV, Purpose Built Vehicle)'이라 부르기도 한다. 나아가 다른 의미에서 운전석이 없다는 것은 스티어링 휠에서 손만 떼는 게 아니라 이동 중 발의 역할이 필요 없다는 점도 포함한다. 그래서 브레이크 장치는 필요하되 페달은 없으니 부품 수도 줄기 마련이다.

이런 배경에 따라 미국의 자율주행 안전 기준은 기본적으로 에어백과 안전띠 의무화에 초점을 맞추고 있다. 충돌 때 탑승자 상해율은 여전히 낮추어야 하며 안전띠 미착용도 경고해야 한다. 하지만 자율주행이 화물만 옮기는 것이라면 안전장치는 없어도 된다. 그러자 자율주행 이동 서비스에 나서려는 기업일수록 겸용 공간 갖추기에 매진할 태세다. 화물을 적재할 때는 좌석을 접이식으로 바닥에 넣고 사람이 탑승할 때는 에어백 시스템을 가동시킴과 동시에 좌석이 드러나는 방식이다.

물론 한국도 자율주행 안전 기준은 마련돼 있다. 지난 2020년 국토교통부가 미래를 대비해 미리 규정을 마련했는데 여전히 사람 운전자가 포함돼 있다는 점이 미국과 다르다. 그럴 수밖에 없는 것이 한국은 사람 역할이 일부 포함된 부분적 자율주행을 의미하는 레벨3에 초점을 맞춘 반면 미국은 아예 사람 운전이 필요 없는 레벨4 운행을 염두에 두었기 때문이다. 아직 레벨4 수준에 도달하는 것 자체가 쉽지 않다는 점에서 레벨3 기준도 충분할 것으로 여긴 셈이다.

사실 사람의 역할이 전혀 없는 자율주행이 도로를 자유롭게 다니도록 만드는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 하지만 사람을 닮은 로봇의 지능이 예상을 뛰어넘는 고도화에 도달하면서 예기치 못한 순간에 자율주행이 불쑥 찾아올 것으로 생각하는 사람도 의외로 많다. 미국이 세계 최초로 사람 의존도에서 완전히 탈피한 이동 공간(?) 제공을 위해 선제적으로 기준을 바꾼 것도 지능의 고도화 속도가 예상을 뛰어넘다는 판단 때문이다. 그것도 가장 복잡하다는 도로 위의 이동이 말이다. 이때 우리는 자율주행차를 무엇으로 불러야 할까? 여전히 자동차로 명기해도 되는 걸까. 그것이 궁금하다.

박재용(자동차 칼럼니스트, 공학박사)