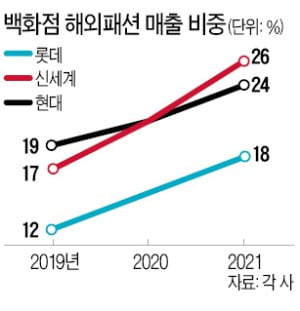

6일 백화점업계에 따르면 백화점 3사의 해외 패션 매출 비중이 급증하고 있다. 롯데는 전체 패션 매출 가운데 해외 브랜드가 차지하는 비중이 가장 낮았는데 최근 빠르게 상승하고 있다. 롯데의 해외 패션 매출 비중은 2019년 12%에서 지난해 18%로 2년 만에 6%포인트 증가했다. 이미 롯데 명동 본점과 부산 본점 등 지역 중심 백화점의 해외 브랜드 매출은 전체의 40%에 이를 정도로 높아졌다.

6일 백화점업계에 따르면 백화점 3사의 해외 패션 매출 비중이 급증하고 있다. 롯데는 전체 패션 매출 가운데 해외 브랜드가 차지하는 비중이 가장 낮았는데 최근 빠르게 상승하고 있다. 롯데의 해외 패션 매출 비중은 2019년 12%에서 지난해 18%로 2년 만에 6%포인트 증가했다. 이미 롯데 명동 본점과 부산 본점 등 지역 중심 백화점의 해외 브랜드 매출은 전체의 40%에 이를 정도로 높아졌다.세정그룹, 형지그룹, 신원 등 전통 패션회사들은 이런 백화점의 변화에 촉각을 곤두세우고 있다. 토종 패션의 보루인 롯데까지 최고급 백화점으로 전략을 수정하면서 입점해 있는 토종 패션 브랜드의 설 자리가 줄어들었기 때문이다. 롯데는 지방광역시에 32개 중소형 점포를 갖고 있어 국내 토종 브랜드와의 협업이 많았다. 패션업계 관계자는 “지방 중소 점포는 소비자의 특성이 달라 토종 브랜드가 자리를 유지하고 있지만 언제 쫓겨날지 모른다는 불안감이 커지고 있다”고 말했다.

백화점 3사는 국내 대형 패션회사의 유명 브랜드라도 노후화되면 곧바로 교체에 나서고 있다. 현대백화점은 매장을 새단장하면서 흄, 베이직하우스 등 중저가 SPA 브랜드를 내보냈고, 에스칼리에, 비방뜨와 같은 시니어 패션 브랜드의 점포도 정리했다. 현대백화점 관계자는 “20·30대 소비층을 끌기 위해 점포 리뉴얼은 필수”라며 “비효율 점포를 철수하고 새로운 국내외 브랜드를 들여오기 위해서”라고 설명했다.

국내 전통 패션회사들도 변화를 꾀하고 있다. LF 닥스는 버버리 디자이너 출신인 뤽 구아다던 디자이너를 영입해 브랜드를 전면 새단장하고 있다. 인디안과 웰메이드 등 남성복을 주력으로 하고 있는 세정은 최근 디디에두보와 일리엔 등 20·30대 여성을 위한 주얼리 브랜드를 출시하고 주력 사업으로 밀고 있다. 패션업계 관계자는 “백화점 고급화 전략이 패션회사에까지 영향을 주고 있다”며 “브랜드의 힘이 중시되면서 변화하지 않는 패션 브랜드는 바로 퇴출되는 분위기”라고 말했다.

배정철 기자 bjc@hankyung.com