고려는 강화라는 섬으로 피신해 당시 세계 최강 국가인 몽골에 38년간 저항했다. 섬이라는 전술적인 이점도 작용했지만, 세계 전략과 국제전이란 군사 작전의 특성을 이해한 무신정권의 판단력이 성공한 결과다. 하지만 국제질서는 변했고, 정복전쟁을 완료한 몽골 제국은 남송이라는 최후의 강적을 향해 동쪽에 군사력을 집중했다. 몽골의 협박과 회유는 100년간 권력을 무신들에 뺏긴 채 반전의 기회를 노리던 왕족과 귀족들을 돌아서게 했다. 또한 오랜 전쟁의 피해로 염전 분위기가 팽배했고, 강도정부에 대한 불신과 정부의 필요성이 혼재하는 백성들의 마음을 움직였다.

고려는 강화라는 섬으로 피신해 당시 세계 최강 국가인 몽골에 38년간 저항했다. 섬이라는 전술적인 이점도 작용했지만, 세계 전략과 국제전이란 군사 작전의 특성을 이해한 무신정권의 판단력이 성공한 결과다. 하지만 국제질서는 변했고, 정복전쟁을 완료한 몽골 제국은 남송이라는 최후의 강적을 향해 동쪽에 군사력을 집중했다. 몽골의 협박과 회유는 100년간 권력을 무신들에 뺏긴 채 반전의 기회를 노리던 왕족과 귀족들을 돌아서게 했다. 또한 오랜 전쟁의 피해로 염전 분위기가 팽배했고, 강도정부에 대한 불신과 정부의 필요성이 혼재하는 백성들의 마음을 움직였다. 사병 집단으로 시작한 삼별초

삼별초는 무신정권의 사병 집단으로 출발했다. 규모가 커지고, 군사력이 강해지자 좌별초와 우별초로 분리됐다. 이후 강도정부에서 몽골에 포로가 됐다가 돌아온 사람들로 구성된 신의군(神義軍)이 합세해 삼별초라는 이름으로 재편됐다. 이들은 무신정권과 이해관계가 깊었고, 실제로 권력의 향방에 큰 역할을 한 군사 집단이다. 몽골에 강경했던 항전파인 그들은 배중손과 노영희 등을 주축으로 승화후인 온(溫)을 임금으로 추대한 후에 독자적인 정부를 구성하고 전면전에 돌입했다. 전력은 열세였지만 수군 능력이 뛰어나고 해양의 메커니즘을 잘 파악한 그들은 승부수를 던졌다. 해상의 섬들을 거점으로 해군력을 이용해 연안 지역을 관리하면서, 해전을 벌이는 전략을 선택한 것이다.삼별초군이 불확실한 미래에 운명을 걸고 비장한 결심을 한 채 강도정부를 떠나는 광경을 《고려사절요》는 이렇게 기록했다. “배를 모아 공사(公私)의 재물과 자녀들을 모두 태우고 남쪽으로 내려가는데 구포(仇浦)로부터 항파강(缸破江)까지 뱃머리와 꼬리가 서로 접해 무려 1000여 척이나 됐다.”

삼별초의 진도 정부와 전투

자의와 타의로 강화를 탈출한 수천 명의 사람들은 서해안을 내려가면서 동참하는 세력들과 합류하면서 서해의 다도해와 남해의 다도해가 만나는 절묘한 위치의 큰 섬인 진도의 고군면 연동마을에 상륙했다. 적당히 넓어 다수의 주민이 농사지을 만한 터전이 있고, 육지와 가까워 반몽세력 및 농민들과 연합해 육전도 벌일 수도 있는 지역이었다. 경상도와 전라도에서 모여진 세곡을 실은 조운선이 개경으로 가는 길목이므로 경제적으로도 유리했다. 이곳은 훗날 해양전술의 천재인 이순신이 13척의 배로 왜선 133척을 궤멸시킨 ‘울돌목(鳴梁)’이 있는 해양방어전의 요충지다.

자의와 타의로 강화를 탈출한 수천 명의 사람들은 서해안을 내려가면서 동참하는 세력들과 합류하면서 서해의 다도해와 남해의 다도해가 만나는 절묘한 위치의 큰 섬인 진도의 고군면 연동마을에 상륙했다. 적당히 넓어 다수의 주민이 농사지을 만한 터전이 있고, 육지와 가까워 반몽세력 및 농민들과 연합해 육전도 벌일 수도 있는 지역이었다. 경상도와 전라도에서 모여진 세곡을 실은 조운선이 개경으로 가는 길목이므로 경제적으로도 유리했다. 이곳은 훗날 해양전술의 천재인 이순신이 13척의 배로 왜선 133척을 궤멸시킨 ‘울돌목(鳴梁)’이 있는 해양방어전의 요충지다.삼별초는 용장산성을 쌓고 궁궐을 지었다. 정부의 명분으로 해군력을 활용해 전라도 해안의 나주 같은 항구 도시와 곡창들을 공격하고, 세력권 아래에 뒀다. 또한 전략적으로 가치가 풍부하며 국제적으로 활동하기에 적합한 제주도를 점령했다. 이렇게 해서 진도, 완도, 흑산도, 해안의 큰 섬들, 그리고 제주도를 잇는 해양왕국을 완성했다. 일부 사료를 보면 반몽골적인 정서를 가진 일부 백성의 호응을 받았고, 일본에는 ‘고려첩장불심조조’라는 국서를 보내 공동 대응을 모색할 정도였다.

이에 고려와 몽골의 전쟁은 삼별초 정부와 개경정부, 연장된 무신정권과 왕족 및 문신정권, 자주적인 반원정책과 실용적인 친원정책 간의 내부 전쟁으로 변화했다. 원나라는 고려의 분열을 활용해 왕족들과 고려 출신의 홍다구가 지휘하는 고려인들을 참여시킨 여몽연합군을 편성해 400척의 병선으로 공격했다. 대규모 상륙작전으로 용장산성이 함락당하자 온왕(溫王)은 홍다구 부대의 추격을 받아 아들과 함께 사살됐다. 실질적인 권력자인 배중손도 남도포에서 전사했다. 진도정권은 1년 만인 1271년 5월에 붕괴했고, 탈출한 일부 세력은 김통정을 필두로 제주도에 상륙했다.

√ 기억해주세요

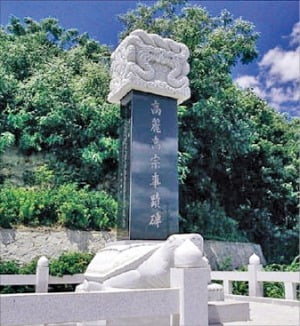

고려는 찬반 논의를 거쳐 1270년 5월에 강화도를 떠나 개경으로 환도하기로 했다. 반대파들은 격렬하게 저항을 시작했고, 해산 명령에 불복한 삼별초를 중심으로 난(저항)을 일으켰다. 삼별초는 진도 정부 1년, 제주 정부 2년, 도합 3년간 여몽연합군과 대결하다 1273년 2월에 패망, 우리 역사에 굵은 마음의 상처를 남긴 채 사라졌다.

고려는 찬반 논의를 거쳐 1270년 5월에 강화도를 떠나 개경으로 환도하기로 했다. 반대파들은 격렬하게 저항을 시작했고, 해산 명령에 불복한 삼별초를 중심으로 난(저항)을 일으켰다. 삼별초는 진도 정부 1년, 제주 정부 2년, 도합 3년간 여몽연합군과 대결하다 1273년 2월에 패망, 우리 역사에 굵은 마음의 상처를 남긴 채 사라졌다.