미국 뉴욕 맨해튼 서쪽에 있는 ‘허드슨야드’는 원래 허드슨 강변을 따라 낙후된 철도 차량기지와 주차장, 공터 등이 늘어선 곳이었다. 2014년부터 총사업비 250억달러(약 28조원) 규모 개발 프로젝트가 시작되면서 허드슨야드는 천지개벽 수준의 변화를 겪었다. 최고 80층 높이 빌딩 7개와 주상복합아파트 4000가구, 쇼핑몰 등을 갖춘 복합단지가 들어섰다. ‘베슬’이라고 불리는 벌집 모양의 건축물은 이미 뉴욕을 넘어 세계적인 명소로 자리 잡았다.

미국 뉴욕 맨해튼 서쪽에 있는 ‘허드슨야드’는 원래 허드슨 강변을 따라 낙후된 철도 차량기지와 주차장, 공터 등이 늘어선 곳이었다. 2014년부터 총사업비 250억달러(약 28조원) 규모 개발 프로젝트가 시작되면서 허드슨야드는 천지개벽 수준의 변화를 겪었다. 최고 80층 높이 빌딩 7개와 주상복합아파트 4000가구, 쇼핑몰 등을 갖춘 복합단지가 들어섰다. ‘베슬’이라고 불리는 벌집 모양의 건축물은 이미 뉴욕을 넘어 세계적인 명소로 자리 잡았다.뉴욕이 재개발을 통해 새롭게 경쟁력을 갖춰가는 사이 서울은 점차 늙어가는 도시가 됐다. 서울 도심인 사대문 안에 있는 을지로 3·4가 일대가 대표적이다. 이곳은 서울 한복판 노른자위로 불리지만 1970년대에 지어진 오래된 소규모 공장과 저층 건물들이 넓게 퍼져 있다. 그동안 수차례 재개발 논의가 있었지만 용적률과 고도 제한 등 촘촘한 규제에 묶여 사실상 방치되다시피 한 상황이다.

○“고밀도 개발로 효율적 공간 활용”

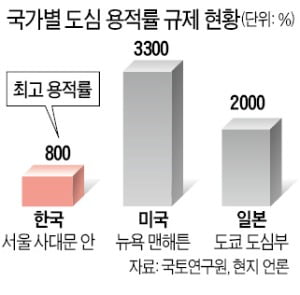

더불어민주당 주택공급 태스크포스(TF)가 추진하는 서울 도심 고밀도 개발은 도심 노후화 억제와 주택 공급 확대라는 ‘두 마리 토끼’를 잡기 위한 방안이다. 민주당 관계자는 “서울 사대문 안에 오피스와 주거시설이 복합된 단지를 여러 개 건설하면 늙어가는 도심에 활력을 불어넣을 수 있다”고 말했다.이 관계자는 참고할 만한 해외 사례로 미국 뉴욕의 허드슨야드, 일본 도쿄의 롯폰기힐스 등을 제시했다. 허드슨야드를 차량기지로 쓰던 뉴욕 메트로폴리탄교통공사는 민간 부동산업체인 릴레이티드와 손잡고 2025년 완공을 목표로 여전히 개발을 진행 중이다. 뉴욕시는 사업자들에게 저소득층 등을 위한 주택을 공급하는 조건으로 3300%에 달하는 파격적인 용적률을 제공했다.

도쿄의 롯폰기힐스 역시 11만㎡에 달하는 도심 낙후 지역을 재개발해 주거시설은 물론 쇼핑센터, 호텔, 방송국 등이 밀집한 복합단지를 조성한 사례로 꼽힌다. 용적률은 1083%에 이른다.

반면 서울 사대문 안에서는 1970년대 세운상가가 들어선 이후 대규모 복합개발 사례가 전무하다시피 한 실정이다. 중구와 종로구는 ‘도심 공동화 현상’에 따른 급격한 인구 감소로 일부 지역에서 범죄율이 상승하는 등 문제도 겪고 있다.

전문가들은 도시개발 트렌드가 ‘과밀 억제’에서 ‘공간의 효율적 활용’으로 이동하는 추세도 반영할 것을 주문했다. 경제협력개발기구(OECD)는 2014년 발간한 ‘한국의 압축개발 도시정책’ 백서를 통해 한국 정부에 ‘도심의 고밀도 개발’과 ‘도시 외곽 개발 억제’를 권고했다.

○용적률·고도제한 ‘칼자루’ 쥔 서울시

서울 도심을 고밀도로 개발하기 위해선 용적률과 고도 제한 등 규제 완화가 필수적이다. 현재 서울시는 상업지역을 개발하는 경우 용적률을 최대 1000%로 제한하고 있다. 사대문 안 등 역사도심의 최대 용적률은 800%로 더욱 낮다. 주거지역의 경우는 상업지가 혼합된 준주거지역이더라도 용적률이 최대 400%로 묶여 있다. 서울시 평균 용적률은 203%, 지하철 인근 역세권도 269%에 그친 배경이다.

서울 도심을 고밀도로 개발하기 위해선 용적률과 고도 제한 등 규제 완화가 필수적이다. 현재 서울시는 상업지역을 개발하는 경우 용적률을 최대 1000%로 제한하고 있다. 사대문 안 등 역사도심의 최대 용적률은 800%로 더욱 낮다. 주거지역의 경우는 상업지가 혼합된 준주거지역이더라도 용적률이 최대 400%로 묶여 있다. 서울시 평균 용적률은 203%, 지하철 인근 역세권도 269%에 그친 배경이다.서울시는 지난 6월 역세권 주거지의 용적률을 최대 700%까지 올릴 수 있도록 했다. 올초 국토교통부가 국토계획법 시행령을 개정하면서 역세권 복합개발지구로 지정된 준주거지역의 경우 용적률을 700%까지 완화할 수 있도록 한 데 따른 것이다. 고도 제한 문제도 해결해야 한다. 서울시가 2016년 확정·고시한 ‘도시·주거환경정비 기본계획’에 따라 서울 사대문 안 중심업무지구의 건축물 높이는 구역별로 50~90m로 제한돼 있다.

2000년 처음 도입된 건축물 높이 규제는 과거 오세훈 시장 1기(2006~2010년) 시절 110m로 완화됐으나, 박원순 전 시장이 90m로 강화했다. 오 시장은 도심 개발에 대해 긍정적이어서 다시 완화될 가능성도 있다. 서울시 관계자는 “(민주당이) 구체적인 계획안을 마련해 협의를 요청해오면 관련 사항에 대한 검토에 나설 것”이라고 말했다.

오형주/신연수 기자 ohj@hankyung.com