“서울 민심이 폭발했다.” (김종인 국민의힘 비상대책위원장)

오세훈 국민의힘 후보가 박영선 더불어민주당 후보를 누르고 승리하면서 보수 정당이 10년 만에 서울시장 자리를 꿰차게 됐다. 2011년 무상급식 투표가 무산된 책임을 지고 서울시장직에서 사퇴한 뒤 야인으로 지내던 오 당선인은 이번 선거를 통해 정치권 중심으로 화려하게 복귀했다. 부동산 문제에 민감한 서울 지역의 정권심판 민심이 승패를 갈랐다는 분석이다. 2016년 이후 치러진 네 차례의 전국 단위 대형 선거에서 민주당의 손을 들어줬던 서울 지역의 정치 지형이 완전히 뒤집혔다는 평가도 나온다.

서울 전역에 승리 깃발 꽂아

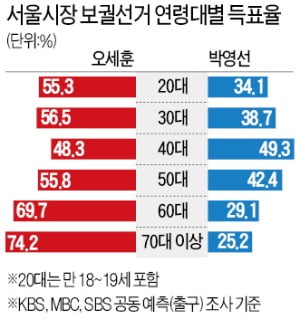

7일 KEP(KBS·MBC·SBS) 공동 예측(출구) 조사에 따르면 오 당선인의 지지율은 59.0%로 박 후보(37.7%)를 21.3%포인트 차이로 크게 눌렀다. 선거 전 마지막 여론조사에서 오 당선인이 20%포인트 안팎으로 박 후보에게 우세했던 상황을 고려할 때 이른바 ‘블랙아웃’ 상황에도 두 후보의 지지율은 거의 좁혀지지 않은 것이다.

7일 KEP(KBS·MBC·SBS) 공동 예측(출구) 조사에 따르면 오 당선인의 지지율은 59.0%로 박 후보(37.7%)를 21.3%포인트 차이로 크게 눌렀다. 선거 전 마지막 여론조사에서 오 당선인이 20%포인트 안팎으로 박 후보에게 우세했던 상황을 고려할 때 이른바 ‘블랙아웃’ 상황에도 두 후보의 지지율은 거의 좁혀지지 않은 것이다.오 당선인은 서울 전역에서 박 후보를 압도했다. 상대적으로 민주당 표가 많다고 여겨져온 강북동권(도봉·강북·노원·성북·동대문·중랑·성동·광진)에서 오 당선인은 55.6%의 지지를 얻어 박 후보(40.3%)를 제쳤다. 역시 여권에 우호적인 지역으로 평가돼온 강남서권(강서·양천·영등포·동작·구로·금천·관악)에서도 오 당선인은 56.9%를 얻어 박 후보(40.0%)를 두 자릿수 차이로 눌렀다. 강북서권(종로·서대문·중·용산·마포·은평)에서도 오 당선인이 58.0%, 박 후보가 38.3%였다. 보수진영의 ‘텃밭’으로 여겨지는 강남동권(서초·강남·송파·강동)에선 오 당선인이 67.2%로 박 후보(30.5%)의 두 배가 넘는 지지율을 얻었다.

지난해 4월 총선 때 강남3구(강남·서초·송파)와 용산구를 제외한 서울 대다수 지역에서 민주당 후보가 당선되며 여당이 압승했던 상황이 1년 만에 완전히 바뀐 것이다. 2016년 이후 치러진 네 차례의 굵직한 선거에서 보수 정당은 서울 지역 참패 성적표를 받았다. 지난해 총선에서 민주당은 서울 49개 지역구 중 41곳을 싹쓸이했다. 하지만 이번 선거에서 강남3구뿐만 아니라 민주당에 우호적으로 여겨졌던 지역에서까지 오 당선인이 높은 지지를 받으면서 여권 우세였던 서울 정치 지형이 야권 지지로 뒤집혔다는 분석이 나온다.

부동산 파탄에 돌아선 민심

집값에 민감한 서울 지역 특성상 현 정부 부동산 정책에 대한 부정적 평가가 오 당선인에 대한 표심으로 연결됐다는 분석이다. 문재인 정부 들어 서울 지역 부동산 가격이 크게 오르면서 무주택자는 시장 진입이 어려워졌고, 유주택자 역시 늘어난 세금에 부담을 느끼면서 현 정권에 대한 서울 시민들의 불만이 총체적으로 폭발했다는 것이다.민주당은 선거 막판 박 후보가 열세에 몰리자 오 당선인의 내곡동 처가 땅 특혜 의혹을 집중 부각시키며 공세를 펼쳤지만 결정적인 증거는 제시하지 못했다. 신율 명지대 정치학과 교수는 “해당 이슈가 간단하지 않고 복잡해 큰 효과를 못 거둔 것”이라고 했다. 민주당 소속인 박 전 시장의 성추문 의혹으로 치러진 선거라는 점도 오 당선인에게 유리하게 작용했다. 시장 잔여 임기가 1년여밖에 되지 않는 상황에서 오 당선인이 자신의 시정 경험을 내세워 ‘첫날부터 능숙하게’라는 캐치프레이즈를 내세운 점도 ‘일하는 시장’을 원했던 서울 시민들의 호응을 얻은 것으로 분석된다.

경쟁자인 박 후보가 정의당 등 범여권의 협조를 얻지 못한 것에 비해 오 당선인이 안철수 국민의당 대표, 금태섭 전 민주당 의원 등의 전폭적인 지원 사격을 받은 것도 서울 유권자 중 비율이 높은 중도층의 마음을 돌리는 데 주효한 것으로 보인다.

10년 만에 ‘권토중래’

시장직을 스스로 내던진 후 10년 동안 야인 생활을 감내해야 했던 오 당선인으로선 결국 성공적인 복귀로 자신의 정치적 몸값을 키우게 됐다. 오 당선인은 2016년 20대 총선, 2019년 자유한국당(국민의힘 전신) 전당대회 등에도 연이어 도전장을 냈지만 전부 패배를 맛보는 등 여러 차례 고난을 겪었다. 이번 선거로 오 당선인은 시장직을 자진사퇴해 여권에 서울시장 자리를 넘겨준 ‘원죄’가 있다는 책임에서 벗어나게 됐다.고은이/성상훈 기자 koko@hankyung.com