전기자동차 배터리 자체 생산을 위해 완성차 업계가 뛰고 있다. 전기차 가격의 40%를 차지하는 배터리의 자체 생산으로 가격 경쟁력을 확보하겠다는 복안이다.

이는 테슬라발(發) 자동차 업계 배터리 내재화 선언이 줄줄이 잇따르는 가운데 앞으로 펼쳐질 전기차 가격 경쟁에서 뒤쳐지지 않기 위한 선제 조치라는 분석이다. 뿐만 아니라 배터리 수급난으로 인한 배터리 업계와의 주도권 경쟁에서 밀리지 않기 위한 대응책이라는 분석도 나온다.

29일 자동차 업계에 따르면 테슬라, 폭스바겐 등 전 세계 완성차 기업들은 배터리 생산 수직계열화 준비에 한창이다.

폭스바겐은 2030년까지 유럽 내 배터리 생산공장인 '기가팩토리' 6곳을 증설하고, 연간 240GWh 규모의 배터리 셀을 자체 생산할 계획이다. 미국 제네럴모터스(GM)은 지난해 5월 LG에너지솔루션과 합작법인 '얼티엄셀즈'를 설립하고 미국 오하이오주에 연 30GWh 규모 배터리 1공장을 건설중이다. 올해 상반기에는 2공장 건설도 발표할 예정이다.

선두주자인 테슬라는 배터리 내재화 계획에 속도를 내고 있다. 테슬라는 미국 텍사스 오스틴과 독일 베를린 브란덴부르크주에 추가 공장 증설을 통해 배터리 자체 생산에 나선다. 2022년 100GWh, 2030년 3TWh 생산 규모를 확보하겠다는 목표다.

현대차그룹도 최근 배터리 연구개발 조직을 확대·강화하는 등 자체 생산 검토에 나섰다. 현대차그룹은 관련 기술 개발을 위한 연구인력도 늘린 것으로 알려졌다. 일본 토요타도 2025년까지 상용화를 목표로 전고체 배터리 자체 생산을 준비중이다. 전고체 배터리는 현재 사용되는 리튬이온배터리보다 화재 가능성은 적고 주행거리는 획기적으로 늘릴 수 있다는 장점이 있어 차세대 배터리로 불린다.

완성차 업체들의 이 같은 행보는 전기차 가격 경쟁력을 확보하기 위한 움직임이다. 언제까지 전기차 보조금 정책에 기대고 있을 수만은 없는 상황이기 때문이다. 중국은 당장 2년 뒤부터 전기차 보조금 지급 정책을 종료하겠다고 밝힌 상태다.

전기차는 내연기관차와 비교해 많게는 수천만원까지 가격 차이가 난다. 그 핵심 원인은 바로 배터리다. 전기차 1대 당 배터리가 차지하는 비용은 30~40%에 달한다. 결국 이를 획기적으로 줄여야 동급 내연기관차와 경쟁 가능한 가격대의 전기차 출시가 가능해진다는 의미다.

유지웅 이베스트투자증권 연구원은 "2023년을 기점으로 전 세계 주요 자동차 시장에서 전기차 보조금이 점진적으로 소멸되기 때문에 보조금이 없는 상태에서 수익성 창출이 요구된다"며 "현재 배터리 비용은 60kwh 기준으로 시스템 레벨에서는 대당 2200만원을 상회하고 있으며, 완성차는 여기서 글로벌 평균 보조금(1000만원 이상)에 대한 원가 절감을 확보해야 하는 상황"이라고 설명했다.

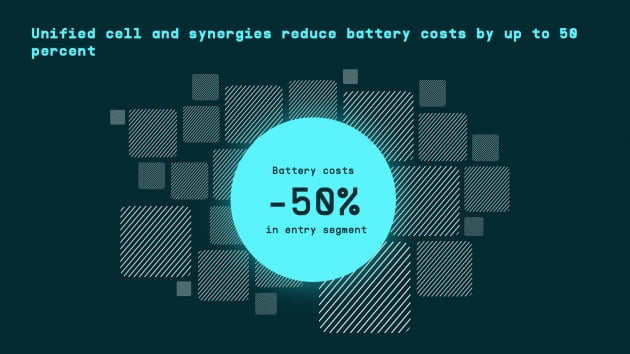

주요 자동차 업체들이 잇단 배터리 독립에 나선 상황에서 멀지 않은 미래 전기차 가격이 절반 수준으로 낮아질 것이라는 전망도 자동차 업계가 배터리 내재화에 촉각을 곤두세우는 이유다. 테슬라는 배터리 자체 생산을 통해 반값 전기차 시대를 열 것이라고 공언했다. 이어 폭스바겐도 50%까지 전기차 원가 절감을 목표로 하고 있다고 밝힌 바 있다.

뿐만 아니라 향후 배터리 수급난에 맞서 배터리 업계와의 전기차 시장 주도권 경쟁에서 밀리지 않기 위해서라도 완성차 업체들의 내재화 전략은 불가피해질 것이라는 진단이다. 전기차 수요가 폭발적으로 증가하면서 배터리 수급난이 심화할 것이라는 관측은 곳곳에서 제기되고 있다.

국내 시장 조사업체 SNE리서치는 오는 2023년부터 배터리 수요가 공급을 7% 초과하는 공급부족 현상이 발생하고, 2025년에는 그 격차가 더 벌어질 것이라고 경고했다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)도 올해 1월 실적 발표 자리에서 배터리 공급 부족에 대한 우려를 언급한 바 있다.

머스크 CEO는 "테슬라의 전기 세미 트럭에 들어가는 배터리 공급 부족 문제로 생산에 차질을 빚고 있다"고 밝혔다. 그는 지난해 9월에도 자신의 트위터를 통해 "파나소닉·LG·CATL 등 주요 전기차 배터리 공급업체가 최고 속도로 공급해도 2022년이 되면 배터리가 심각하게 부족해질 것"이라고 지적한 바 있다. 자체 생산으로 배터리 업체들에 대한 의존도를 낮춰야 한다는 지적이 제기되는 이유다.

신현아 한경닷컴 기자 sha0119@hankyung.com

기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com