정부가 LH(한국토지주택공사) 투기 의혹 사태의 재발을 막기 위해 투기의심 농지 강제 처분, 임직원 토지 취득 금지 등 강도 높은 후속조치를 발표했다. 그러나 이 같은 방안이 제대로 된 투기 근절 효과를 낼지는 미지수라는 지적이 나온다. 이미 조직을 해체 수준으로 개편하기로 한 LH 임직원들에게 한정된 조치기 때문이다. 전문가들은 LH 외에 한국도로공사, 국가철도공단 등 다른 공기업 직원과 중앙부처 및 지방자치단체 공무원에 대한 규제도 함께 마련해야 한다고 입을 모으고 있다.

강제 처분 가능한가 논란

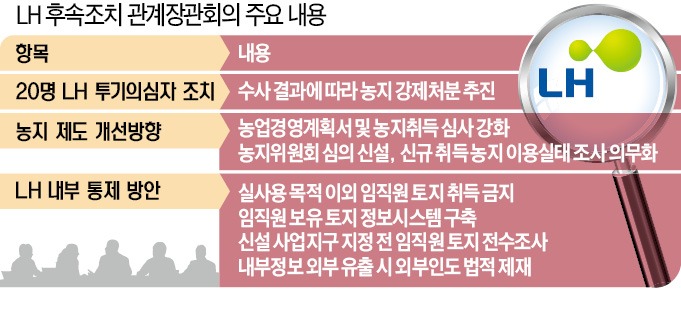

정세균 국무총리는 14일 정부서울청사에서 열린 LH 후속조치 관계장관회의에서 △투기 의심자 조치 △농지 제도 개선 △LH 내부 통제방안 강화 등을 골자로 한 투기 근절 방안을 발표했다. 이 중 1차 정부합동조사에서 적발된 투기 의심자 20명에 대해선 수사 결과를 본 뒤 농지 강제 처분 조치를 추진할 방침이라고 밝혔다.강제 처분이 가능할지에 대해서는 법조계 의견이 엇갈린다. 가능하다는 쪽에서는 농지는 농업에 활용하는 용도가 아니라면 소유하지 못하게 돼 있는 농지법 제6조를 근거로 든다. 이 때문에 농민으로서 직접 농사를 지으려는 의도가 없고, 투기 목적으로 토지를 사들였다는 사실이 수사 결과 밝혀지면 LH 직원들의 농지 소유 자격을 박탈할 수 있다는 설명이다.

엄정숙 부동산 전문 변호사는 “실제 농사를 짓지 않은 LH 직원들이 농지계획서를 허위로 작성한 게 드러나면 농지법 제10조에 따라 발각 시점으로부터 1년 내에 땅을 매각하라는 명령을 내릴 수 있다”고 말했다.

그러나 강제 처분이 정부 발표와 달리 쉽지 않을 수 있다는 의견도 있다. 강제 처분의 전제조건이 ‘내부정보를 활용한 투기 목적 취득 등으로 판명되는 경우’인데, 수사기관이 내부정보 활용과 투기 목적을 모두 입증해야 하기 때문이다. 이를 입증하지 못하면 법적 분쟁에서 정부가 패소할 가능성이 있다는 지적이다. 특히 ‘투기 목적’에 대해선 다툼의 소지가 크다는 게 법조계 관계자들의 설명이다.

“공직사회 전반과 정치권도 규제해야”

전문가들은 정부가 이날 발표한 후속조치의 효과는 제한적이라고 지적했다. 투기 근절 방안이 LH뿐만 아니라 공직사회 전체를 대상으로 마련돼야 한다는 것이다. 토지의 개발정보를 LH 외에 한국도로공사, 국가철도공단 등에서도 다루기 때문이다.실제 한국도로공사에서도 미공개 정보를 활용한 공사 직원의 투기 행태가 있었다. 국회 국토교통위원회 소속 김은혜 국민의힘 의원에 따르면 도로공사 직원 A씨는 2016년 미공개 정보인 새만금~전주 간 고속도로 설계 도면을 활용해 토지를 매입했고 2018년 이 사실이 적발돼 파면당했다. 김은혜 의원은 “국토교통부 산하 공공기관 임직원의 불법투기가 이미 만연해 있다”며 “국토개발을 담당하는 국토부 산하기관 전체로 조사를 확대해야 한다”고 했다.

또 박영범 농림축산식품부 차관의 배우자가 2016년 9월 경기 평택시 안중읍 현화리 613 토지 2612㎡ 중 66㎡를 농업법인을 통해 5000만원에 매입해 ‘쪼개기 투자’가 아니냐는 의혹도 나왔다. 다만 이 토지는 2019년 8월 500만원 손해를 보고 처분한 것으로 확인됐다.

개발 정보는 신규 택지, 철도, 도로, 산업단지 등 종류가 다양하고 이를 다루는 기관도 공기업과 중앙부처는 물론 지방자치단체까지 여러 곳이다.

권대중 명지대 부동산학과 교수는 “이미 해체까지 거론되고 있는 LH 직원들만 규제하는 건 보여주기식 대책”이라며 “공직사회와 국회 등 정치권 전반을 모두 아우를 수 있는 투기 근절 방안이 나와야 국민들의 분노가 가라앉을 것”이라고 강조했다.

최진석/서민준/안효주 기자 iskra@hankyung.com